|

주막 풍경. 영남대로 곳곳에 이런 주막이 있었을 것이다. |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

|

조령원. 문경새재를 지나는 이라면 누구라도 들르지 않았을까. |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

영남대로의 위상

경제적·물류적 가치가 압도적이었음에도 불구하고, 조선 전체에서 볼 때 영남대로의 위상은 높은 편이 아니었다. 전근대 제국들이 모두 그러하듯, 모든 도로는 수도를 중심으로 건설되고 등급이 나뉘었기 때문이다. 조선 왕조는 서울을 결절점으로 하여, 서북(의주)-동남(동래), 동북(경성)-서남(나주)을 연결하는 X자형 간선도로를 구축했다. 가장 중요한 노선은 평양-의주로 연결되는 서로(西路)였다. 해마다 세 차례 이상 중국으로 사신을 파견하고 또 중국 사신이 정기적으로 들어오는 통로였기 때문이다. 이러한 정치적 이유로 서로는 1등 도로로 분류되었다. 나머지 3대로(大路), 곧 영남대로, 북로(北路; 함흥-경성), 삼남로(三南路; 공주-나주)는 모두 2등 도로였다.

각각의 도로는 또 다시 대로(大路), 중로(中路), 소로(小路)로 나뉘었다. 정치적 성격이 강한 서로는 전 구간이 대로였던 반면, 2등 도로인 3대로는 서울에서 가까울수록 등급이 높았다. 경기도에 위치한 도로는 대로, 충청도와 황해도의 도로는 중로, 나머지 구간은 소로로 분류된 것이 그런 것이었다. 영남대로의 경우, 서울에서 죽산 분행역(오늘날 안성시 죽산면)까지는 대로, 상주 낙양역(오늘날 상주시)까지는 중로, 나머지 구간은 소로였다.

정부는 등급에 따라 각 역이 보유한 역마(驛馬)와 역민(驛民)의 수를 법으로 정해 놓았다. 대로는 26~36마리, 중로는 16~24마리, 소로는 4~12마리의 말을 비치하는 식이었다. 등급 별 노폭도 달랐다. 대로는 10~15미터, 중로는 7~10미터, 소로는 2~7미터였다. 수레가 다니기 위해서는 5미터, 네 명의 가마꾼이 끄는 사인교(四人轎)가 통행하기 위해서는 3미터의 폭이 필요했다. 소로에서도 수레나 가마가 다니는 데는 불편이 없도록 설계한 것이었다.

여행자나 운송업자, 상인, 사행단, 그리고 공무 수행자를 위한 각종 편의시설도 구비해 두었다. 여행을 위한 기초 정보는 거리 표시였다. 여행자가 하루에 얼마를 걷고, 어디에서 휴식하고 숙박할지를 결정하는 가장 중요한 정보였기 때문이다. 거리 측량은 영남대로의 부설이 사실상 완료된 세종 대에 본격적으로 추진되었다. 거리 측정에는 수레가 10리를 이동하면 인형(人形)이 자동으로 나와 북을 한 번 두드리는 ‘기리 고차(記里鼓車)’가 활용되었다. 이 장치에 힘입어 서울과 지방, 지방과 지방 사이의 거리가 비교적 정확하게 측정되었다. 아래 기록을 통해 지역별 거리가 어떻게 표시되는지를 확인해 보자.

“동래 현에서 동쪽 기장 현까지는 21리, 남쪽 해안까지는 15리, 서쪽 양산 군까지는 8리, 북쪽 양산 군까지는 29리이다. 서울까지 거리는 962리이다.”(『신증동국여지승람』, 「경상도」, ‘동래현’)

‘기리 고차’가 측정한 서울-부산 간 거리는 977리였다[동래현 962리 +해안 15리]. 현대 미터법에 따르면, 서울-부산 거리는 477킬로미터이다. 1리는 0.5킬로미터, 10리는 5킬로미터 남짓이었던 셈이다. 흔히 성인 남성이 하루 동안 여행하는 거리를 100리라고 한다. 성인이 부산-서울을 여행할 경우 9.6일이 걸린다는 계산이 나온다. 그렇지만 이런 계산은 어디까지나 정부 추정일 뿐이었고, 실제 여행에서는 이런 정식이 전혀 적용되지 않았다.

두 번째로 정부는 여행 거리를 알려주는 표식으로 이정표( 程標)를 설치했다. 장승(長丞), 정자(亭子), 돌무지, 나무 등이 이정표로 활용되었지만, 가장 널리 쓰인 것은 장승이었다(<장승>). 정부는 10리(5km)마다 작은 장승을, 30리(15km)마다 큰 장승을 배치했다. 30리는 아침밥을 먹고 출발한 여행자가 휴식을 취하면서 간단하게나마 요기할 수 있는 거리라는 점에서, 1식경(食頃)이라 불렸다. 이른 새벽에 출발한 여행자가 아침, 점심, 저녁밥을 먹은 뒤 주막에서 취침하기까지 통상 3식경이 소요되었다. 정부가 10리, 30리 단위로 이정표를 세워둔 까닭이 여기에 있었다.

마지막으로 정부는 일정 간격을 따라 숙박 시설을 배치해 두었다. 고을의 객관(客館), 각 역의 역관(驛館), 원(院) 등이 그런 시설이었다. 중앙 정부의 공무를 수행하는 관료들은 객관을, 지방 공무로 여행하는 하급 관리들은 역관을 주로 이용했다. 사적인 업무로 여행하는 사람이나 평민들은 원을 주로 이용했다. 여행자가 휴식을 필요로 하는 거리가 1식경(30리)이었던 것처럼, 원은 통상 1식경에 하나 꼴로 설치되었다.

객관과 역관은 대청, 마구간, 부엌을 갖춘 제법 큰 가옥으로 주 고객인 관료들에게 식사와 잠자리가 무료로 제공되었다. 원은 마구간이 딸린 것을 제외하면 일반 가옥과 크게 다르지 않았다(<조령원>). 숙박비는 여행자가 원에 지불하는 음식 값으로 충당되었다. 이 때문에 숙박업은 수익을 창출할 수 있는 구조가 아니었다. 이런 이유에서 정부나 사찰이 운영을 맡았던 원은 재정난을 이겨내지 못한 채 쇠락을 거듭하다가 임진왜란 이후 소멸하고 말았다. 그 자리를 메운 것이 주막이었다. 주막도 가옥의 크기, 숙식비 지불 방식, 서비스 제공 방식이 원과 유사했다(<주막>). 그렇지만 경제적 목적이 우선이라는 점에서, 자선이나 보시 차원에서 운영하던 원과는 큰 대조를 이루었다.

|

문경 토끼비리. |

|

나무다리, 안동 구담. |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

도로의 효율성

영남대로의 효율성은 어떠했을까? 이와 관련하여 인류 역사가 만든 가장 창의적이고 혁신적인 도로로 손꼽히는 고대 로마 도로와 비교해 보도록 하자. 가벼운 짐을 소지한 건장한 로마 사람이 도보로 여행할 경우, 하루 평균 25~30킬로미터를 이동했다. 한 쌍의 노새가 끄는 짐마차를 이용할 경우, 330kg 정도의 짐을 싣고 하루 40~50킬로미터씩을 여행했다.

조선의 경우, 도보 여행자가 하루에 여행할 수 있는 공식 거리는 3식경, 곧 45킬로미터였다. 그렇지만 이것은 어디까지나 정부의 추정일 뿐이었고, 여행자는 하루에 2식경(30km)을 걷기 힘들었다. 무거운 짐을 질 경우 여행 속도는 한층 느려졌다. 사람이 지게로 운반할 수 있는 짐 무게는 40~50kg이었다. 건장한 일꾼이 이 정도의 무게를 지고 여행할 경우 하루에 24~28킬로미터를 가기 어려웠다. 조랑말에 짐을 실을 경우, 최대 무게는 70~90kg, 하루 이동 거리는 32킬로미터 남짓이었다.

도보여행자의 경우, 로마인이나 조선인의 여행 거리는 큰 차이가 없었다. 그렇지만 무거운 짐 수송이라면 사정이 크게 달라진다. 조선은 수레를 거의 사용하지 않은 탓에 짐 운반은 전적으로 조랑말에 의지했다. 조랑말 한 마리는 80kg 정도 되는 짐을 싣고 하루 평균 32킬로미터를 이동했다. 반면 로마는 짐 수송에 노새 두 마리가 끄는 마차가 이용되었다. 마차는 330kg 정도의 짐을 싣고 하루에 40~50킬로미터를 이동했다. 마차를 이용한 로마의 짐 수송은 조랑말을 이용한 조선의 그것에 비해 무려 5.8배나 더 높은 효율성을 자랑한 셈이다.

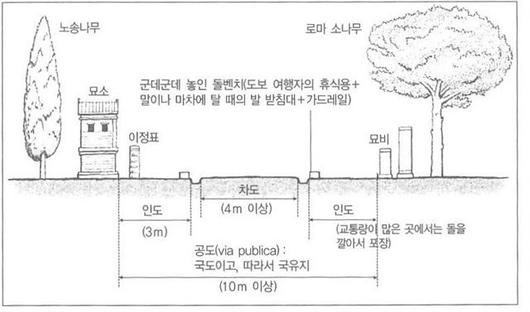

숙소의 배치 간격에서도 양국은 차이가 있었다. 로마는 도보 여행자가 하루에 걸을 수 있는 평균 거리인 25~30킬로미터 간격으로 숙소를 배치한 반면, 조선은 1식경(15km)을 기준으로 설치했다(

로마는 바닥을 1미터 가량 파서 돌이나 자갈을 깔고 콘크리트로 마감처리 하여 물 빠짐을 좋게 하고, 사람과 노새, 마차가 무거운 짐을 싣고 빠르게 지나가도 파손되지 않는 반영구적인 도로를 건설했다. 노폭을 최소 4미터로 유지하고 길가에는 배수구와 인도를 축조, 여행자가 마차 이동이나 군인의 행군으로 인해 방해받지 않도록 설계했다(<로마 도로의 구조>). 개천이나 하천을 만나면 견고한 석재 다리를 건설하고, 협곡 사이에도 교량을 놓았으며, 절벽을 만나면 터널을 뚫는 등, 지형지물에 의한 교통 흐름의 방해를 최소화 했다(<로마 다리>). 이렇게 만들어진 도로는 오늘날까지도 일부 구간에서 사용될 정도로 견고하고 효율적이었다. 기원전 1세기 그리스 할리카르나수스에 살던 디오니시우스(Dionysius)는 다음과 같이 로마를 칭송한 적이 있다.

“로마 제국의 탁월한 위대성은 수로, 포장된 도로, 그리고 하수구 건설 등 세 가지에서 잘 드러난다.”(디오니시우스, Roman Antiquities)

|

로마 가도의 단면 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

|

로마의 다리 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

조선의 도로는 이런 찬사와는 거리가 멀었다. 역마, 역민, 노폭, 이정표, 숙박시설 등에 대한 세밀한 규정에도 불구하고, 도로 정비나 보수, 관리 책임자에 대한 규정이 전무하다시피 했기 때문이다. 도로는 사람과 물자가 빈번히 지나다니면서 자연스럽게 만들어진 ‘인공이 첨가된 길’이었다(<문경 토끼비리>). 교량이 거의 설치되지 않은 하천에서는 나루에서 배로 사람과 물자를 실어 나른 탓에 교통 흐름이 자주 끊겼다. 산과 강을 만나면 우회하거나 나무로 만든 허술한 다리를 놓아 최소한도에서 수송의 원활을 꾀할 뿐이었다. 소형 하천에 설치된 다리는 나무 기둥을 박고 그 위에 잔가지나 나뭇잎을 깔거나 거적을 덮어둔 엉성하기 짝이 없는 인공 구조물이었다(‘옛 나무다리’). 그 때문에 여름철 증수기(增水期)에는 다리가 홍수에 씻겨 내려갔고, 가을철 갈수기(渴水期)가 되어서야 주민을 동원하여 복구하곤 했다.

자연적으로 난 길에 불과한 도로는 비가 오면 흙이 쓸려나가고, 겨울철에는 얼고 녹아 진탕길이 되기 일쑤였다. 도로를 포장하고 배수로와 인도를 설치하여 강우 피해를 최소화 한다는 개념이 없었기 때문이다. 폭우와 홍수로 도로가 붕괴되거나 단절되면, 주민들을 동원하여 보수에 나섰다. 그렇지만 요역 형태로 추진된 강제 노역으로는 땜질 이상의 개선을 기대하기 어려웠다.

전국토의 70% 이상이나 되는 산지, 그 사이로 크고 작은 하천이 발달한 한국의 지형 조건은 가뜩이나 불리한 도로 사정을 더욱 어렵게 만들었다. 이런 상황에서 수레나 마차를 이용한 중량(重量) 수송은 꿈조차 꾸기 어려웠다. 물화의 유통은 사람, 지게, 조랑말이나 소에 의지할 뿐이었다. 조선의 도로가 로마의 그것에 비해 효율성이 20.8% 수준에 머물렀던 까닭이 여기에 있었다. 이런 환경들이 복합적으로 작용하는 가운데 여행자의 여행 속도나 물류의 유통 속도가 크게 떨어졌다. 도로의 효율성이 크게 떨어지는 상황에서 조선의 물류비용은 로마보다 6배가량이나 비쌌다. 저효율 유통구조가 물류비용을 치솟게 하여, 경제 전반을 옥죄는 악순환의 덫에 빠지고 만 것이었다.

김성우 대구한의대 교수

참고문헌

이사벨라 버드 비숍, ≪한국과 그 이웃나라들≫, 1898.

미와 조테츠(三輪如鐵), ≪조선 대구 일반≫, 1911.

최영준, <도로와 교통 양식>; <노변 취락>, ≪영남대로≫, 1990.

시오노 나나미, ≪로마인 이야기 10 - 모든 길은 로마로 통한다≫, 2001.

배은숙, <고대 이탈리아의 상품 수송로>, ≪역사상의 강 - 물길과 경제문화≫, 2009.

|

김성우 대구한의대 교수 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.