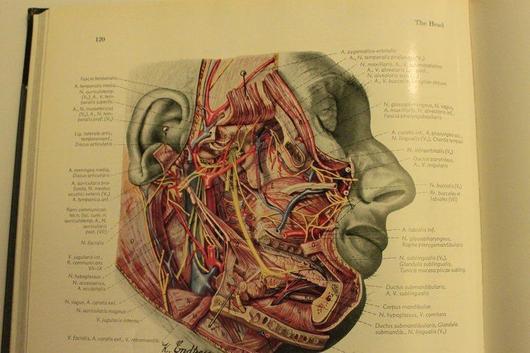

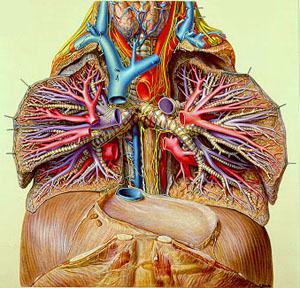

해부학 도감…정교한 묘사, 선명한 채색

윤리적 딜레마…의사 70% “거리낌 없어”

랍비 “생명 살릴 수 있다면 활용 가능”

“악의 결실 누린다면 우리도 공범” 반론도

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

인간을 불법 체포해 끔찍하게 목숨을 빼앗고 그 주검을 해부한 책이 의학적으론 매우 뛰어나 다른 생명을 구할 수 있다면? 딜레마가 아닐 수 없다. 독일 나치의 해부학 책이 그렇다.

오스트리아 빈대학의 해부학자 에두아르트 페른코프(1888~1955)는 열성 나치주의자였다. 그가 남긴 해부학 도감 <페른코프 아틀라스>는 의학적으로만 보면 걸작으로 꼽힌다. 1937년 초판이 나온 이래 20년새 4판까지 출간됐고, 영어 등 5개 언어로 번역돼 수 천권이 인쇄돼 나왔다. 문제의 도감은 절판된 지 오래지만, 중고책은 지금도 온라인에서 수천 파운드(수백만원)를 호가하며 팔린다고 영국 <비비시>(BBC) 방송이 19일 보도했다. 피부, 근육, 인대, 신경, 장기, 뼈 등 인체 구조의 정교한 묘사와 선명한 채색에 힘입어 지금도 전세계의 상당수 의과대학과 수술실에서 유용하게 쓰인다는 것이다.

페른코프의 인체해부학 성과는 나치의 광기의 산물이었다. 초판의 일러스트레이터들은 자신의 서명에 나치의 스와스티카(갈고리 십자가)와 나치 친위대의 휘장 ‘SS’를 새겨넣었고, 1964년까지 영어본 삽화에도 나치의 상징들이 그대로 남아있었다. 미국 하버드 의대의 자비네 힐데브란트 교수는 페른코프 도감에 실린 800여장의 해부도 중 최소한 절반이 나치에 처형된 희생자들에게서 나왔다고 말한다. 그 대다수는 동성애자, 집시, 정치범, 유대인이다.

|

앞서 1939년 독일 제3제국(나치)은 처형된 사형수들의 주검을 즉각 인근의 해부학 연구실로 보내 연구와 교육에 활용하게 하는 법을 통과시켰다. 이 시기 페른코프는 하루 18시간을 일했으며, 해부실에 주검이 너무 많이 밀려 사형 집행이 연기될 정도였다고 한다. 페른코프는 나치의 패전 뒤 체포돼 연합군 포로 수용소에 3년간 있었으나 어떤 죄목으로도 기소되지 않았고, 석방 뒤엔 대학에 복직해 1952년 도감 3판을 출간하기까지 했다.

|

서구 의학계는 1990년대가 되어서야 이 도감에 실린 주검들의 주인공에 의문을 품기 시작했다. 그리고 끔직한 흑역사가 확인된 이후인 1994년부터는 더이상 도감이 출판되지 않았다. 의학계에선 이 도감의 윤리적 문제점과 인도주의적 활용 가치를 두고 의견이 맞서왔다. 대세는 후자에 무게가 실리는 분위기다.

최근 영국 신경외과 의사들을 대상으로 한 설문조사 결과를 보면, 응답자의 59%가 <페른코프 도감>을 알고 있으며, 13%는 의료 현장에서 활용하고 있는 것으로 나타났다. 또 이 도감의 실체를 알고도 활용하는 것에 대해선 응답자의 69%가 “편하게 생각한다(comfortable)”는 의견을 내놔, “불편하다”(15%)거나 “잘 모르겠다”(17%)는 답변을 압도했다.

|

지난해 조지프 폴락 미국 보스턴대 교수(의료법·의료윤리)는 영국 신경외과 전문의 수전 매키넌이 환자를 수술하면서 <페른코프 도감>의 도움으로 미세신경을 찾아내 다리를 절단하지 않은 사례를 들었다. 의료윤리에 관한 매키넌의 질문에 대해, 폴락 교수는 “만일 환자를 치료하고 생명을 되살릴 수 있다면, 도감을 활용할 수 있다는 데 의문의 여지가 없다고 말해줬다”고 <비비시> 방송에 밝혔다.

폴락은 자신이 세 살 때 나치 수용소에 있다가 살아남은 홀로코스트 생존자이자 유대인 랍비이다. 그는 매키넌의 경험을 바탕으로 페른코프 도감의 활용에 대한 ‘레스폰섬(유대 율법의 적용 자문에 대한 랍비의 서면 답변서)’을 준비하고 있다고 밝혔다. 그는 “이 책이 진짜 악에서 나왔지만 선한 목적을 위해 쓰일 수 있다는 점에서 도덕적 수수께끼”라고 덧붙였다.

그러나 신중론도 만만치 않다. 영국 브리스톨대의 조너선 이브스 교수(생명윤리학)는 “도판이 놀라울만큼 자세하지만 끔찍한 과거로 오염됐다”며 “만일 우리가 그 결실의 혜택을 누린다면, 우리도 얼마간 공범이라는 걸 시사한다”고 지적했다. 그는 그러나 “도감을 활용하지 않는다면 사라질 것이고. 이는 (비극적인) 과거사를 상기시키는데 쓰이지 못할 수도 있다는 주장을 펼 수도 있다”며 ‘수수께끼’의 어려움을 털어놨다.

조일준 기자 iljun@hani.co.kr

[▶동영상 뉴스 ‘영상+’]

[▶한겨레 정기구독] [▶[생방송] 한겨레 라이브]

[ⓒ한겨레신문 : 무단전재 및 재배포 금지]

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.