|

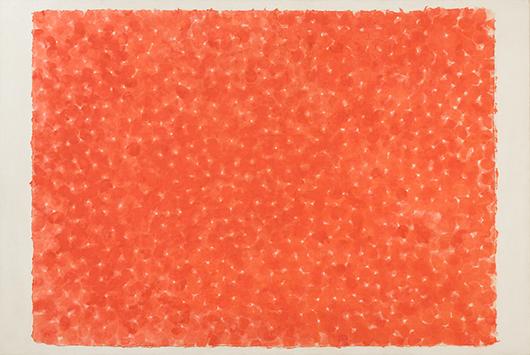

`작품 85-2-2` |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

[아트쑈 아트썰-32] 곽인식 작가(1919~1988)는 1962년 흙을 파서 유리판을 넣었다. 그 위에 천을 덮고 물을 뿌린 후 쇠구슬로 내리찍었다. 파편이 튀는 것을 막기 위해서였다. 깨진 유리를 패널에 다시 이어붙인 이 작품은 시대를 앞선 전위예술(아방가르드)이었다. 작가의 인위적인 붓터치가 아니라 우연이 만든 회화였다. 깨진 흔적을 그대로 보여줘 물질의 본성을 부각시켰다.

균열과 봉합 흔적이 고스란히 드러난 이 작품을 두고 남북 분단과 통일을 떠올리기도 한다. 좌우익의 대립과 분단이라는 시대적 난관을 '균열'로 인식하고 '봉합'으로 극복하려는 작가의 태도와 의지를 반영한다. 실제로 이 시기 곽인식은 남북 통일 활동에도 앞장섰다. 일본에서 살았던 그는 1961년 '평화통일 남북문화교류촉진문화제'에 참여하고 재일본조선인총연합회와 재일본대한민국민단 계열 미술가협회가 연합한 '연립미술전'을 기획하기도 했다.

그의 탄생 100주년을 기념한 국립현대미술관 과천 대규모 회고전에서 깨진 유리를 붙인 '작품 62'(1962, 패널에 유리, 72×102㎝), '작품 63'(1963, 유리, 72×100.5㎝) 등을 감상할 수 있다.

|

`작품 63`(1963, 유리, 72x100.5cm) |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

박수진 국립현대미술관 학예연구관은 "유리 작품은 곽인식 작품 활동의 정점을 이룬다. 이후 한민족이 쓰는 놋쇠 그릇 소재인 동판이나 한지에 구멍을 뚫거나 찢고 긁어 봉합한 흔적을 남긴 작품들을 보여준다. 남북 대립 시대의 상처를 치유하고 극복하고자 하는 의도로 보인다. 이는 가족사와도 연결된다. 형님이 좌익 청년에게 죽임을 당하고 친척들도 고통을 겪었다"고 설명했다.

곽인식 유리 작품은 한국 추상화 대가 이우환(83)이 돌덩어리로 유리판을 깨뜨린 퍼포먼스 작품 '관계항 'Relatum' 시리즈를 연상시켰다. 사물과 자연의 근원을 탐구한 선구적인 작업 세계에도 불구하고 곽인식은 일본에서 주로 활동한 탓에 예술적 성과가 제대로 소개되지 못했다. 이번 전시는 국내와 일본에 소재한 작품 100여 점과 미공개 자료 100여 점으로 그의 작품세계를 재조명한다.

1919년 경북 달성군에서 태어난 곽인식은 1937년 일본 유학을 떠나 일본미술학교를 졸업했다. 1942년 귀국 후 대구에서 첫 개인전을 개최하고 1949년에 다시 일본으로 건너가 개인전 50여 회를 여는 등 작품 활동에 몰두했다. 유리, 놋쇠, 종이 등 다양한 소재를 실험하는 작업을 보여줬다.

현대미술의 '물성(物性)'과 관련해 서구에서는 1960년대 후반 '아르테 포베라(arte povera)'를, 일본에서는 1970년대 모노하(物波, School of Things)가 국제적인 흐름에 조응하는 것으로 평가하는데, 곽인식 작품은 이를 훨씬 앞선 것이었다. 곽인식은 1960년대 초반부터 사물과 자연의 근원적 형태인 '점, 선, 원'에 주목해 물질을 탐구했으며 1970년대 모노하를 견인한 작가들에게 직간접적으로 영향을 주었다.

그는 1969년 7월 잡지 '미술수첩'에 실은 글 '사물의 언어를 듣다'를 통해 "우주 속에는 수를 헤아릴 수 없는 사물이 존재한다…. 나는 일체의 어떤 표현 행위를 멈추고, 사물이 말하는 소리를 듣고자 하는 것이다"라며 작품 철학을 드러냈다.

|

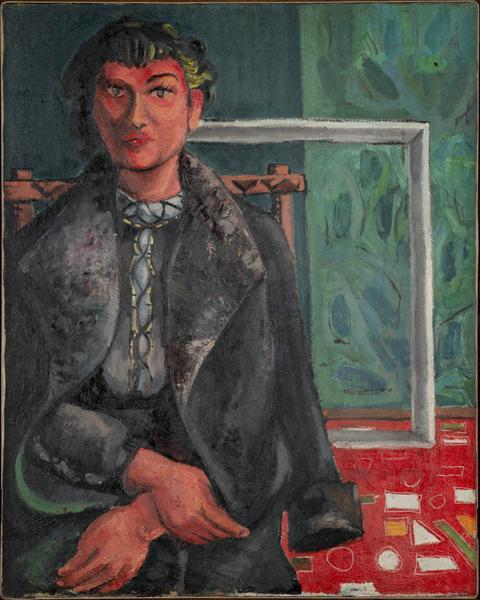

'모던걸'(1939) |

이번 전시는 곽인식 작품세계를 1930년대 후반부터 1980년대 말까지 세 시기로 나눴다. 첫 번째 '현실 인식과 모색(1937~1950년대 말)'에서는 곽인식의 초기작 '인물(남)'(1937), '모던걸'(1939)과 패전 후 일본의 불안한 현실을 반영한 초현실주의 경향 '작품 1955'(1955) 등을 걸었다.

두 번째 '균열과 봉합(1960~1975년)'에서는 곽인식이 본격적으로 사물의 물성을 탐구한 다양한 작품들을 선보인다. 작가는 원색의 물감에 석고를 발라 두꺼운 질감을 표현한 모노크롬 회화로부터 캔버스에 바둑알, 철사, 유리병, 전구, 유리그릇, 깨진 선글라스 알 등과 같은 오브제를 부착하고, 이후에는 유리, 놋쇠, 철, 종이 등 재료 자체에 주목한 작업을 전개해 나갔다. 1969년에는 종이를 원 형태로 조심스럽게 자른 작업을 선보이는데 이때 종이 원은 평면이나 조각이 아닌 물질 자체로 제시된다.

세 번째 '사물에서 표면으로(1976~1988년)'에서는 돌, 도기, 나무, 종이에 먹을 활용한 작업을 소개한다. 1976년 이후 작가는 강에서 가져온 돌을 쪼개어 다시 자연석과 붙이거나 손자국을 남긴 점토를 만들고, 나무를 태워 만든 먹을 다시 나무 표면에 칠하는 등 인간의 행위와 자연물을 합치하려는 시도를 보여준다. 후기에는 붓으로 종이에 무수히 많은 색점을 찍어 종이 표면 위에 공간감을 형성한다. 한 가지 색깔 색점으로 채운 작품은 오늘날 단색화와 일맥상통한다.

|

곽인식 전시 전경 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

특히 이번 전시에는 곽인식의 조수였던 우에다 유조(갤러리 Q 대표), 후배 작가인 최재은을 비롯해 박서보, 김구림, 곽훈, 김복영 등과 인터뷰 영상을 통해 곽인식 작품에 대한 평가와 한국미술계와의 연관성을 보여준다. 박서보, 김창열 작가가 곽인식에게 보낸 편지도 눈길을 끈다.

곽인식은 세상을 떠나기 직전에도 "뉴욕에 갈 거네, 새로운 미술을 넓은 세상에 보여주고 싶다"며 의지를 불태웠다. 병중에도 수많은 조각과 드로잉, 건축 스케치를 남겼을 정도로 창작 열정을 놓지 않았다.

1988년 3월 국립현대미술관 과천에서 열린 장례식 노제에는 수많은 미술인들이 애도 행렬을 이었을 정도로 한국 미술계에 막강한 영향을 미쳤다.

전시와 연계해 열리는 8월 초 학술심포지엄에서는 오광수 뮤지엄 산 관장, 김현숙 미술사가, 히토시 야마무라 도쿄도미술관 학예실장, 지바 시게오 미술평론가 등 한일 연구자 4인이 그의 작품세계를 심도 있게 논의할 예정이다.

윤범모 국립현대미술관장은 "한 작가 작품을 이렇게 대량(48점)으로 6개월간 복원 처리해 전시하는 경우는 드물다. 1960년대 일본에서 일찍 물성을 발견한 작품세계가 잔잔한 울림을 줄 것"이라고 말했다.

전시는 9월 15일까지. (02)2188-6000

[전지현 기자]

[ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.