|

`레디메이드 보살`을 각색한 영화 `천상의 피조물`. 3부작 옴니버스 `인류멸망보고서` 중 한 편이다. /사진=지오엔터테인먼트 |

[박상준의 사이언스&퓨처-36] 불교 사찰에서 일하던 로봇이 어느 날 깨달음을 얻는다. 사람들은 그 로봇에게 '인명'이라는 법명까지 붙이고 존경하며 따른다. 하지만 그런 로봇을 마뜩잖게 보는 사람들도 물론 있다. 결국 로봇을 두고 두 편으로 갈라진 사람들은 위험한 대치 상황까지 가는데, 그 순간 로봇이 나서서 입을 연다.

박성환 작가의 단편 SF소설 '레디메이드 보살'(2004)의 줄거리이다. 이 작품은 김지운 감독의 연출로 2011년 '천상의 피조물'이라는 단편 SF영화로 만들어지기도 했다. 또한 올해 초에 미국에서 출판된 한국SF선집에 표제작으로도 수록되었다.

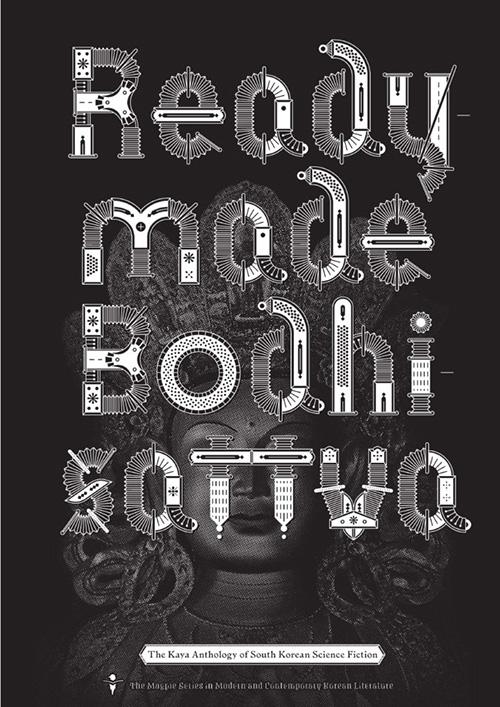

|

한국 단편 SF `레디메이드 보살`의 영문판 표지 /사진=KAYA Press |

우리가 인공지능(AI) 로봇을 대하는 일반적인 태도는 어떤 것일까. '알파고' 이후 AI가 인간의 일자리를 위협할 가능성이 대두되면서 '인간의 적, 아니면 친구'라는 이분법적 태도가 더 굳어지는 느낌이다. 그런데 가만히 따져 보면 이런 흑백논리식 접근은 상당 부분 우리가 그간 접해왔던 할리우드 위주의 상업 SF영화들에서 강하게 영향받은 바가 크다.

'터미네이터'와 '매트릭스'는 인간의 적으로 AI가 등장하는 대표적인 작품이다. 반면 '바이센테니얼 맨'이나 '그녀(her)'의 AI는 인간의 가족이나 다름없는 친숙하고 든든한 존재로 묘사된다. 다른 대부분 SF들도 이런 양극화된 스펙트럼에서 크게 벗어나지 않는다. 그런데 이러한 인상이 자칫 우리 사회에서 AI가 현실적으로 수용되는 과정에 좋지 않은 영향을 미칠 가능성은 없을까. 이를테면 적극적으로 받아들이자는 편과 가능한 한 끝까지 거부한다는 측이 대립하여 사회 갈등의 새로운 요소로 떠오른다거나.

SF에서 묘사한 대로 현실에서도 그대로 받아들일 필요는 물론 없다. AI는 본질적으로 하나의 도구일 뿐이며, 어떻게 이용하는가는 전적으로 우리 인간에게 달린 일이다. 그렇다면 도구의 본질은 무엇인가. 인간이 하던 일을 더 잘할 수 있게 도와주는 것이다. 도르래나 크레인을 쓰면 인간의 근력만으로는 엄두도 못 낼 무거운 물체를 들어 올릴 수 있다. 컴퓨터를 쓰면 사람이 직접 계산하는 것과는 비교조차 할 수 없을 정도로 빠르게 방대한 연산을 처리할 수 있다. AI도 마찬가지다. 우리가 어떻게 쓰느냐에 달렸을 뿐, AI 자체는 어떤 의도나 목적을 가지고 있지 않다. 기술이 발달하여 강한 AI가 등장하면 독립적인 사고를 할 수 있을 거라 하지만, 사실은 독립적인 사고 주체를 시뮬레이션하는 것일 뿐이다. 여전히 주도권은 인간에게 있다.

그래서 등장한 개념이 '적응형 자동화'라는 것이다. AI가 인간의 일을 대체하는 것이 아니라 인간 혼자서 하던 일을 돕는 방향으로 AI를 개발하는 것이다. 이렇게 인간과 AI의 협업 체계로 최대 시너지 효과를 이끌어낸다면 인간이나 AI가 각각 단독으로 일할 때보다 더 많은 성과를 낳을 뿐만 아니라 사회 갈등 요소도 대폭 감소시킨다. 여러모로 사회적 효율이 올라갈 수 있는 것이다.

처음에 소개한 작품 '레디메이드 보살'은 바로 적응형 자동화라는 AI의 개발 방향에서 최선의 시나리오를 보여주는 하나의 레토릭으로도 읽힌다. AI는 인간의 적이 아니지만 그렇다고 맹목적으로 충성하는 존재만도 아니다. 오히려 인간 스스로의 잠재성을 깨닫게 도와주는 멘토에 가깝다. 이 작품에서 깨달음을 얻은 로봇이 마지막으로 인간에게 전하는 메시지는 무엇이었을까. 이것이야말로 할리우드 SF에서는 쉽게 접하기 힘든 내용이라고 생각한다. 전체 분량은 꽤 되지만 핵심적인 대사만 인용하자면 다음과 같다.

"인간들이여, 당신들도 태어날 때부터 깨달음은 당신들 안에 있습니다. 다만 그 사실을 모를 뿐입니다."

[박상준(서울SF아카이브 대표)]

[ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.