大法 ‘친생 추정’ 36년만에 공개변론

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

“이제는 의학적, 과학적 증명에 따른 진실한 혈연관계를 고려해야 합니다.”(원고 측 대리인)

“자녀에게 생물학적, 법률적 아버지를 모두 없게 만드는 것이 합당한지 의문입니다.”(피고 측 대리인)

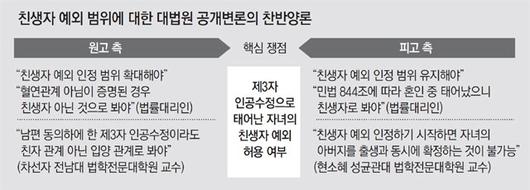

22일 오후 2시 서울 서초구 대법원 대법정. A 씨가 자녀들을 상대로 “친생자 관계가 아니다”라며 낸 친생자관계부존재 확인소송 상고심 공개변론이 열렸다. A 씨가 아닌 제3자의 정자로 인공수정해 태어난 자녀를 A 씨의 친생자로 볼지를 놓고 치열한 법정 공방이 벌어졌다.

○ 원고 “과학기술 발달로 혈연관계 명확”

A 씨 부부는 A 씨의 무정자증으로 아이를 낳을 수 없자 제3자에게 정자를 제공받아 1993년 첫째 아이를 출산했다. 그리고 4년 뒤 둘째 아이를 낳게 되자 A 씨는 무정자증이 치유된 것으로 생각했다. 하지만 A 씨는 2013년 이혼을 하는 과정에서 둘째 아이가 아내의 혼외 관계로 생긴 사실을 알고, 두 아이 다 친생자가 아니라는 사실을 확인해 달라는 소송을 제기했다.

1심은 A 씨 부부가 임신 당시 동거했다는 점을 근거로, 2심은 A 씨가 인공수정에 동의했다며 첫째 아이를 A 씨의 친생자로 판단했다. 1983년 대법원 판례에 따르면 부부가 동거하지 않은 경우가 유일한 친생 추정 예외 사유다. 이날 대법원 전원합의체(재판장 김명수 대법원장) 심리로 열린 공개변론의 핵심 쟁점은 친생 추정 예외 사유를 제3자 인공수정 등으로 확대할지였다.

원고 측은 “과학 기술의 발달로 혈연관계 입증이 쉬워진 만큼 36년 전 판례를 바꿔야 한다”고 주장했다. 원고 측 대리인은 “1958년 민법 제정 당시는 아버지와 자녀의 관계 확인이 어려워 어머니의 정절을 전제로 친생 추정을 하도록 했다”며 “이제 기술이 발달해 혈연관계에 대한 명확한 사실적 기준이 탄생했음에도 획일적으로 친생 추정 범위를 인정하는 건 불합리하다”고 강조했다.

원고 측 참고인 차선자 전남대 법학전문대학원 교수는 “(기존 판례는) 자식이 혈연부(父)에 대해 알 권리와 진실된 친자관계를 형성할 기회를 단절시킨다”고 말했다.

○ 피고 “혈연보다 가정 보호에 집중해야”

반면 A 씨의 자녀인 피고 측은 혈연관계보다 자녀의 지위나 가정 보호에 집중해야 한다고 반박했다. 피고 측 대리인은 “인공수정으로 태어난 자녀는 타인에 의해 신분이 결정되는 불안정한 상태”라며 “(판례 변경은) 국민적 정서와 사회적 정의 등 모든 부분에서 공감을 얻을 수 없다”고 말했다.

피고 측 참고인 현소혜 성균관대 법학전문대학원 교수는 “친생자 예외 범위를 인정하기 시작하면 자녀의 아버지를 출생과 동시에 확정하는 것이 사실상 불가능해진다”고 주장했다.

이 사건 주심인 김재형 대법관은 원고인 A 씨 측에 “동의하에 인공수정을 했는데, 이혼 등을 사유로 자녀가 아니라고 하는 건 도리에 맞지 않는 것 아닌가”라고 질문했다. A 씨 측은 “정서적 관점에서 그럴 수 있지만 혈연 결정주의를 채택한 민법 입법 취지를 따라야 한다”고 답했다.

이에 김 대법관이 “출생 때부터 일관되게 부자관계를 유지하는 게 자녀 복리에 맞다는 의견이 있다”고 하자 차 교수는 “‘한번 아버지는 영원히 아버지’, 이건 더 이상 아니다”라고 반박했다. 대법원은 추가 심리 절차를 거쳐 올해 하반기 기존 판례를 변경할지를 결정할 계획이다.

김예지 기자 yeji@donga.com

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.