주민 건강 위한 지역자원시설세..법원은 "시멘트-건강 관련없다"

되레 폐기물 재활용 등 환경친화

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

"시멘트를 생산하면서 지역주민들의 건강까지 해친다. 시멘트 업체들은 지역주민들에게 이에 합당한 보상을 해야한다." 일반인이 갖고 있는 생각이다. 그리고 정부와 국회에서 추진하고 있는 '지역자원시설세' 부과 논리이기도 하다.

그러나 이 주장에 대해 법원에서는 '배상책임이 없다'고 판단하고 있다. 그럼에도 지역자원시설세를 부과하려는 정부와 지방 자치단체에서는 일방적인 세금 산정으로 논란을 키우고 있는 것이다.

■'1t당 1000원' 논리, 법원서 무효화

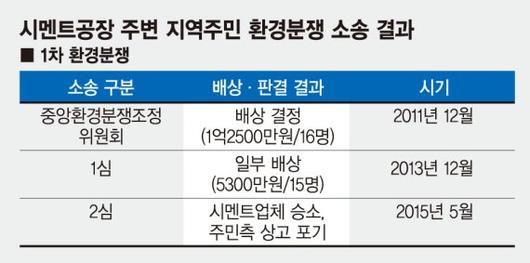

21일 산업계에 따르면 시멘트에 부과 추진 중인 지역자원시설세의 과세(생산량 1t당 1000원)는 환경부 산하 중앙환경분쟁조정위원회의 배상판결과 이에 따른 강원연구원 등의 연구결과에 따른 것이다.

중앙환경분쟁조정위원회는 지난 2013년 '시멘트업체 4곳은 지역주민 65명에게 6억2350만원을 배상해야 한다'고 결정한 바 있다. 강원연구원은 이를 근거로 "시멘트공장은 연평균 3245억원의 환경피해를 입히고 있다"며 "'시멘트 생산량 1t당 1000원'의 지역자원시설세를 시멘트업계에 걷으면 약 530억원의 세수를 확보할 수 있다"고 주장하고 있다.

그러나 근거가 되는 배상결정은 지난 2017년 법원 판결로 무효화됐다. 소송과정에서 시멘트업계와 주민측은 과학적 인과관계를 밝혀내기 위해 제3의 의학전문가를 섭외해 감정을 의뢰했고 그 결과 시멘트 생산과 주민들 건강 악화는 관련이 없다는 결론이 나왔다.

법원은 "시멘트공장에서 배출되는 물질로 인한 주민 피해를 인정하기 어려우며 따라서 지역주민 건강피해와 연관이 없는 만큼 배상책임도 역시 없다"고 판결했다. 분쟁위도 이를 수용해 지역주민들의 배상신청을 기각처리하고 있다.

시멘트업계 관계자는 "법원의 판결 이후에도 강원연구원 등은 지역자원시설세 과세에 대한 입장을 유지하고 있다"고 지적하며 "지역자원시설세 부과가 아닌 현장방문을 통한 공동조사 등 이해관계자 모두가 납득할 수 있는 방법을 통해 확인한 뒤 해결 방향을 모색해도 늦지 않다"고 주장했다.

■"시멘트산업, 환경문제 해법 부상"

시멘트업계는 시멘트산업이 오히려 친환경산업으로 주목받고 있다고 주장하고 있다. 시멘트를 생산하면서 각종 폐기물을 재활용한다는 점을 들어서다.

시멘트공장들은 2차 피해가 우려되는 폐기물을 초고온을 활용해 순환자원으로 재활용하고 있다. 이에 지난해 중국 쓰레기 수입 금지로 발생한 폐기물 대란, 올 초 필리핀 불법폐기물 수출 등의 환경 이슈가 나오면서 시멘트공장의 자원순환 설비가 큰 주목을 받기도 했다.

시멘트공장의 자원순환 설비는 이미 유럽에서 상용화됐고 시멘트산업의 사회적 책임 완수라는 측면에서도 그 효과를 인정받고 있다. 실제 독일에서는 유연탄 대신 순환자원을 연료로 100% 대체하는 곳이 있다. 시멘트업계는 유럽의 사례를 교훈삼아 시멘트산업에서의 순환자원 재활용을 확대해 나간다면 정부의 자원재활용 정책에 적극 호응하면서 국내 자원순환사회 구축에도 기여할 수 있다는 의견이다.

한 시멘트산업 전문가는 "낮은 온도에서 순환자원을 연소할 경우 유해물질이 발생하지만 시멘트 제조공정은 2000℃의 초고온도로 연소를 하면서 제품을 생산하기 때문에 유해물질이 발생하지 않는다"며 "최근 만들어지는 시멘트도 일반토양과 거의 비슷한 성질을 가져 중금속도 적고 300년 가까이 쓰일 수 있다. 이미 시멘트산업의 환경 우수성은 과학적으로 입증 된 것"이라고 강조했다.

업계 관계자는 "업체들은 지역사회와 상생발전을 위해 노력했고 앞으로도 지역사회공헌활동 관련 프로그램에 대한 투자를 지속적으로 확대, 추진할 것"이라며 "교육지원, 지역물품구입, 지역주민지원, 기부 등 다양한 사회공헌활동에 나설 것"이라고 말했다.

fair@fnnews.com 한영준 기자

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스. 무단 전재-재배포 금지

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.