일본, AI기업에 보조금·세제 혜택

소프트뱅크·빅테크와 '밀착 행보'

美와 밀착 외교로 데이테센터 유치

韓, R&D 등 직접 지원에 관심 적어

"AI 패권 다툼서 일본에 뒤질 수도" 우려

|

13일 서울 시내 한 라인프렌즈 매장 모습. 뉴시스 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

네이버와 소프트뱅크의 라인야후 지분을 둘러싼 갈등 이면에는 인공지능(AI) 산업을 본격적으로 키우려는 일본 정부의 야심이 숨어 있다는 분석이 나온다. 일본 정부가 글로벌 기술 패권을 다시 쥐기 위해 자국 AI 산업에 대한 투자를 공격적으로 늘리고 있기 때문이다.

日정부, AI기업에 보조금 주고 세제 혜택 확대

|

그래픽=이지원 기자 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

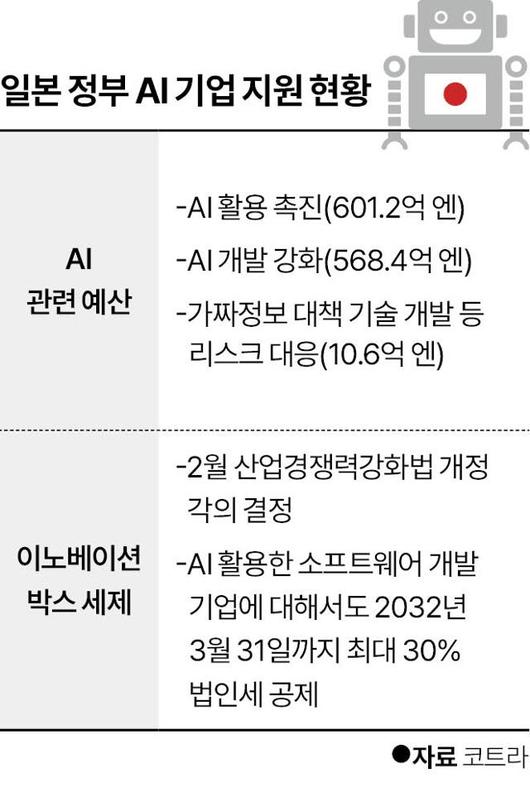

19일 대한무역투자진흥공사(코트라)가 발간한 '일본의 AI 정책과 실제 사례' 보고서에 따르면, 일본 경제산업성은 올해 AI 기술 개발 강화와 활용 촉진 등을 위한 'AI 분야 직접 지원'에 1,180억 엔(약 1조276억 원)의 예산을 투입한다. 일본은 올해 2월 '이노베이션 박스 세제'를 신설해 AI를 활용한 소프트웨어 개발 기업에 대해서도 지식재산(IP) 사업화에 따른 저작권 수익을 인정해 2032년 3월까지 최대 30%의 법인세도 공제하기로 했다.

일본 정부가 AI 기업에 대한 보조금과 세액공제 혜택을 늘린 건 미국과 중국에 비해 한참 뒤떨어진 AI 산업 경쟁력을 끌어올려야 한다고 보기 때문이다. 일단 자체 생성형 AI 개발을 위해 대규모언어모델(LLM) 및 슈퍼컴퓨터 정비를 위한 투자부터 늘리고 있다. 경제산업성은 최근 소프트뱅크가 생성형AI 개발을 하기 위한 슈퍼컴퓨터를 구축할 수 있도록 최대 421억 엔(약 3,700억 원)의 보조금을 지원하겠다고 밝혔다. 또한 AI용 슈퍼컴퓨터 개발과 클라우드 사업 정비 등을 위해 사쿠라인터넷(501억 엔), KDDI(102억 엔), 하이레조(77억 엔), 루틸리아(25억 엔), GMO인터넷그룹(19억 엔) 등에도 약 725억 엔(6,300억 원) 규모의 보조금을 지급할 계획이다.

디지털 인프라인 데이터센터(IDC)에 대한 투자도 적극적이다. IDC는 데이터를 저장만 하는 게 아니라 AI 학습이 이뤄지는 장소여서 AI 산업의 전초기지 역할을 한다. 일본 정부가 AI 패권국 미국과 밀착 외교를 바탕으로 각종 보조금과 세액공제 혜택을 앞세워 빅테크 IDC 투자 유치를 끌어낸 것. 마이크로소프트(MS)는 올해부터 2년 동안 29억 달러(약 4조 원)를 투자해 일본에 첨단 AI IDC를 짓는다. 오러클도 올해부터 10년 동안 80억 달러(약 11조 원)를 투자해 일본에 IDC를 늘린다. 한국의 경우 지난해 아마존웹서비스(AWS)가 인천 서구에 IDC 신축 허가를 받은 이후 빅테크의 투자 소식이 끊긴 것과 대비된다.

빅테크들은 아예 아시아 시장 AI 거점 기지로 일본을 택하고 있다. 구글은 미국과 일본 간의 디지털 연결을 개선하는 해저 케이블을 설치하기 위해 10억 달러(약 1조3,600억 원)를 투자한다고 4월 발표했다. 오픈AI도 지난달 도쿄에 첫 아시아 사무소를 열었다. 정보기술(IT) 업계 관계자는 "미중 대립이 심화되면서 세계적으로 데이터 안전에 대한 불안감이 크다"면서 "개인 데이터 이전을 철저하게 제한하는 일본 정부의 정책이 데이터 유출을 막아야 하는 빅테크의 수요와 맞아떨어져 투자가 일본으로 몰리는 것"이라고 분석했다.

AI 산업 경쟁력을 확보하려는 일본 정부의 목표와 전략은 명확하다. 보고서는 "일본은 미국과 중국이 주도하는 AI 원천 기술 확보보다 산업별 특화 AI와 소프트웨어 개발 활용에 힘을 싣고 있다"며 "우호국 중심의 빅테크 기술을 활용하되 AI와 소프트웨어, 서비스 분야에선 경쟁력을 확보하도록 기업 지원에 나선 것"이라고 분석했다.

AI 기업 직접 지원 없는 한국… "엉뚱한 곳에 돈 풀어" 불만도

|

13일 경기 성남시 분당구 네이버 사옥 모습. 뉴시스 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

반면 한국 정부는 AI와 클라우드 분야 연구개발(R&D) 및 시설 투자에 대한 직접 지원에 관심이 적다. AI 산업 발달로 반도체 수요가 늘어나면서 반도체 분야 세액공제 확대 등이 다뤄졌지만 초거대AI나 AI 원천 기술 기업에 대한 직접 지원책은 찾아보기 힘들다는 뜻이다. 일각에선 우리나라도 반도체처럼 AI와 클라우드 기업에 대한 세액공제를 확대해야 한다는 주장이 나오지만 세수가 줄어드는 상황에선 쉽지 않은 결정이라는 게 중론이다.

이런 상황에서 정부가 'AI 일상화'를 목표로 배정한 올해 예산 9,386억 원은 윤석열 정부의 국정과제로 각 부처와 공공기관의 모든 데이터를 한 곳에 연결하는 '디지털 플랫폼 정부 구축' 실현에 초점이 맞춰져 있다. 디지털플랫폼정부위원회가 올해 '초거대 AI 기반 서비스 개발 지원 사업'에 배정한 예산은 110억 원에 불과하다. 국내 플랫폼 업체 관계자는 "AI 연구개발을 국가가 아니라 기업이 주도적으로 하기 때문에 미국과 일본 정부는 AI기업과 원천 기술을 돕는 데 힘을 쏟는 것"이라며 "한국 정부의 관심이 엉뚱한 곳에 있으니 돈도 잘못된 곳에 푸는 게 아니냐"고 비판했다.

AI 서비스 개발에 천문학적 비용이 투입돼야 하는 게 부담이다. 네이버가 몇 년에 걸쳐 1조 원 남짓 AI에 투자했지만 메타는 올해 엔비디아 그래픽처리장치(GPU) 구입에만 10조 원 이상을 쓴다. 네이버가 라인야후 지분을 일부라도 정리해 투자 실탄을 확보해야 한다는 목소리가 나온 이유다. 또 다른 업계 관계자는 "한국은 국가 슈퍼컴퓨터 6호기 구축·운영 사업도 GPU값 폭등으로 어려움을 겪는 실정인데 민간 기업 지원에 관심을 가질 여력이 있겠느냐"고 말했다.

업계에서는 AI 패권 다툼에서 일본이 한국을 앞설 수도 있다는 위기감이 팽배하다. 국가가 나서서 투자를 확대하고 환경을 정비하는 일본 정부에 비해 한국 정부는 너무 느긋한 게 아니냐는 지적이 나온다. 이성엽 고려대 기술법정책센터장은 "우리는 전통적으로 제조업이 경제적 부가가치가 크다고 봐서 정부 지원이 몰려 있었다"면서 "AI 패권 경쟁이 지나치게 뜨거워진 만큼 서비스 기업에도 필요한 지원을 하는 방안을 고민해야 할 때"라고 지적했다.

김지현 기자 hyun1620@hankookilbo.com

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.