주담대 대환대출 앞두고 5대 은행 준비중

출시하면 금리 경쟁 시작될 것

인터넷은행도 강력한 경쟁자

|

서울 송파구 부동산 밀집상가에 아파트 매물 시세가 붙어 있다./강진형 기자aymsdream@ |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

"신용대출은 1건 기준으로 1000만원 정도 되는데, 주택담보대출은 1건에 1억원이 넘는다. 10배 이상이라 방심하면 몇천억, 여차하면 조단위로 빼앗길 수 있다."(시중은행 주담대 담당 실무자)

금융위원회가 빠르면 연말쯤 스마트폰을 통해 비대면으로 주택담보대출과 전세자금대출 금리를 은행별로 비교하고 싼 이자를 제공하는 곳으로 대출을 갈아탈 수 있는 서비스를 내놓는다. 올해 5월 신용대출을 대상으로 한 '원스톱 대환대출 서비스'의 확장판이다.

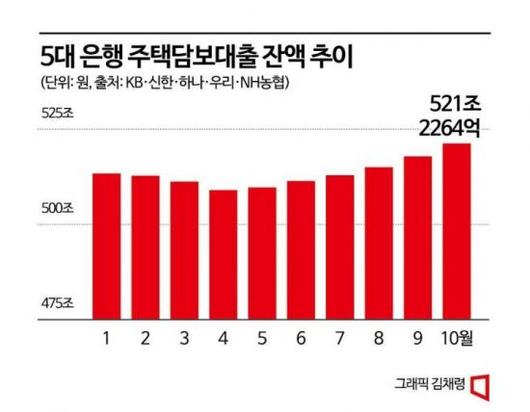

10월 기준 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 주담대 금액을 합치면 521조2264억원(전세대출 포함)이다. 대환대출 서비스가 시작되면 은행별 금리와 대출한도를 한눈에 비교할 수 있다. '주담대 대이동' 가능성이 커진다. 기존의 신용대출 대환대출 서비스 이용금액은 5개월 만에 2조원을 넘겼다. 주담대는 이보다 규모가 훨씬 커서 은행들의 긴장도도 어느 때보다 높다.

5대 은행은 이미 비대면 주담대 상품을 내놨다. 국민은행은 'KB 스타 아파트 담보대출'을, 신한은행은 자사 앱인 쏠(SOL)에서 대환대출 전용 주담대 상품인 '은행 갈아타기 특별금리'를 최근에 선보였다. 하나은행은 하나원큐 아파트론이 있고, 우리은행도 우리WON주택대출을 운영 중이다. 농협은행도 주담대 대환대출서비스 출시에 맞춰 상품을 내놓을 계획이다.

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

관건은 금리다. 주담대 대환대출 서비스가 시작되면 은행마다 금리로 승부를 걸 수밖에 없다. 아직은 5대 은행 비대면 주담대 상품과 대면 주담대 상품의 금리 차이는 없다. 13일 기준 5대 은행의 고정형(5년 후 변동 전환) 금리는 연 4.13~6.25%, 변동형 금리는 4.58~7.20%였다. 최근에 금융당국이 가계대출이 늘어나는 걸 경계하고 있어서 비대면 상품이라고 금리를 더 낮추는 게 쉽지 않다는 분위기다. 그러나 연말에 대환대출 서비스 뚜껑이 열리면 금리 경쟁이 본격적으로 일어날 것이라는 게 은행권 예상이다.

시중은행 관계자는 "신용대출 대환 서비스가 시작됐을 때도 하나은행과 우리은행은 바로 전용 상품을 내놓고 금리를 낮춰서 적극적으로 대응했는데, 다른 은행들은 처음에 대응을 안 하다가 고객들을 뺏긴 경험이 있다"며 "이번에 주담대 대환 서비스가 나오면 은행마다 초기 금리 정책을 어떻게 가지고 갈 것인지가 은행들의 희비를 가를 것"이라고 했다.

카카오뱅크와 케이뱅크 같은 인터넷은행들도 강력한 경쟁자다. 이미 금리 측면에선 시중은행을 앞질렀다. 14일 기준 카카오뱅크의 변동금리는 4.00~5.89%, 고정금리는 4.18~5.56%였다. 케이뱅크도 최저금리가 3%대(변동 3.97~6.79%, 고정 4.29~5.92%)였다. 특히 카카오뱅크는 올해 3분기 기준 주담대 잔액이 8조원(7조9580억원)에 달할 정도로 급성장했다. 1년 전인 작년 3분기만 해도 5040억원 수준이었는데 16배 커졌다. 이중 시중은행에서 넘어온 대환대출 금액이 절반에 달한다.

인터넷은행 관계자는 "대환대출 서비스가 시작되면 인터넷은행 주담대 규모가 또 한번 성장할 수 있는 계기가 될 것"이라고 말했다. 토스뱅크도 내년 출시를 목표로 주담대 상품을 준비 중이다.

지금까지 주담대 대환을 하려면 여태까지 국민들이 은행에 직접 찾아가야 했다. 앞으로는 토스, 네이버페이, 카카오페이, 쏠(SOL), 핀다 같은 19개 대출비교 플랫폼 앱에서 간편하게 갈아탈 수 있도록 해주는 게 이 서비스의 핵심이다. 은행은 기본이고 보험회사와 저축은행을 포함한 32개 금융사가 참여한다. 주담대의 경우 전국 아파트의 주택구입자금과 생활안정자금이 대상이다. 전세대출은 주택 형태를 가리지 않고 전부 가능하다.

심나영 기자 sny@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.