[손호철의 포르투갈 여행기] 9. 호카곶 : 유라시아 대륙의 서쪽 '땅끝마을'

ONDE A TERRA SE ACABA

E O MAR COMEA...

(여기...

땅이 끝나고

바다가 시작되는 곳)

리스본에서 서쪽으로 한 시간을 달리면 유럽 대륙의 서쪽 끝인 호카곶(Cabo da Roca)이 나온다. 이곳에는 대서양을 바라보며 십자가 모양의 기념탑이 세워져 있다. 그 전면에는 '유럽 대륙의 서쪽 끝 지점'이라는 문구 위에 이 같은 문장이 쓰여 있다. 그렇다. 나는 지금 유럽 대륙의 서쪽 끝에 서있다.

|

▲ 포르투갈 서쪽 끝이자 유럽 대륙의 서쪽 끝인 호카곶 ⓒ 손호철 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

기념탑에 쓰여 있는 문장을 보면서 내가 다녀갔던 대륙의 끝들을 생각해 봤다. 생각해 보니, 아메리카 대륙의 최남단과 아프리카 대륙의 최남단을 다녀왔으니 여기가 세 번째이다. 칠레 남쪽 끝이자 남아메리카 대륙의 최남단인 마젤란 해협 앞마을은 스스로를 "세계의 끝"이라고 부른다. 아프리카 최남단인 남아공의 끝에는 "희망봉, 아프리카 대륙의 최남서쪽"이라고 쓰여 있었다. 무미건조한 이들과 달리 유럽 대륙의 땅 끝인 호카곶에는 역시 유럽답게 문학적 표현이 쓰여 있다.

그 문장 밑에 쓰인 '카몽이스'가 무엇인지 궁금해 찾아보니, 이 시를 쓴 사람의 이름으로 루이스 데 카몽이스(Luis De Camoes)라는 16세기의 시인이었다. 그는 영국의 셰익스피어, 이탈리아의 단테처럼 포르투갈어로 쓰인 포르투갈의 문학을 개척한 선구자로 포르투갈인에게 사랑받는 시인이다. 특히 그는 당시 포르투갈을 세계적 강국으로 만들어준 대탐험을 찬양하는 서사시를 바스코 다 가마의 항해를 중심으로 썼다. 거기에 나오는 한 구절이 바로 이 시라고 한다.

|

▲ 호카곶 기념탑의 기념비에는 포르투갈의 셰익스피어인 루이스 데 마옹이스가 대탐험을 찬양한 서사시의 일부가 쓰여 있다. ⓒ 손호철 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

바스코 다 가마가 대탐험을 떠난 곳은 이곳이 아니라 리스본항이었다. 그러나 리스본은 강어구에 위치하고 망망대해가 보이지 않아 리스본의 항구인 벨렘지구에 서 있어도 대탐험이 실감나지 않는다. 반면에 이곳은 포르투갈의 서쪽 끝이자 유럽의 서쪽 끝이고 대륙이 끝나는 가파른 절벽 바로 앞에 대서양의 망망대해가 펼쳐지고 있다.

이곳에 서서 대서양에서 불어오는 강한 바람을 맞고 있자, 마치 저 바다 끝에 대탐험을 떠나는 바스코 다 가마의 함대의 모습이 보이는 것 같았다. 그리고 거센 파도 소리 사이로 바다로 나가 돌아오지 않는 남편을 기다리는 여인의 슬픈 파두 소리가 들리는 것 같았다. 시의 표현처럼, "여기에서 땅이 끝나고 바다가 시작되고 있다."

|

▲ 호카곶 십자가탑 밑으로는 바스코 다 가마 등이 대탐험을 떠난 대서양의 망망대해가 펼쳐진다. ⓒ 손호철 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

기념탑이, 특히 거기에 새겨진 시가 상징하듯이, 호카곶은 단순히 유럽 대륙의 서쪽 끝이라는 지리적 의미 이상의 의미를 갖는다. 호카곶은 바다를 정복하고 미지의 세계로 찾아 나가려고 했던 유럽의 대탐험을 상징하는 곳이다. 따라서 이는 유럽이 아프리카, 아시아, 아메리카 대륙의 수많은 원주민들에게 비극을 가져온 '유럽 제국주의'의 상징이기도 하다.

사실 유럽 제국주의에 있어서 유럽과 백인은 미개한 아시아, 아프리카, 아메리카의 원주민들을 '계몽'시키고 하나님의 품으로 이끌어야 하는 '역사적 책무'를 하느님으로부터 받았다는 '백인의 책무(White Man's Burden)'론과 '기독교 제국주의'가 중요한 역할을 했다.

|

▲ 호카곶 맞은 편 절벽에 대서양의 파도가 부딪혀 부서지고 있다. ⓒ 손호철 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

이 점에서 호카곶에 다른 것이 아니라 바로 십자가의 탑이 세워져 있는 것은 매우 상징적이라고 할 수 있다. 탑 위의 십자가를 올려 보고 있자, 여러 가지가 생각났다. 하나는 19세기 말 미국이 필리핀을 식민지로 만든 것을 찬양하며 영국의 시인 키플링이 쓴 '백인의 책무'라는 시다.

백인의 책무를 집어 들어라

당신의 자손 중 가장 뛰어난 자들을 보내라

당신의 아들들을 멀리 오지로 보내라

당신 포로들의 필요를 채워주기 위해

무거운 안장에서 기다리기 위해

흔들리는 촌놈들과 야생들에게

당신의 새로 획득한,

음침한 민중들

반은 악마, 반은 어린이인

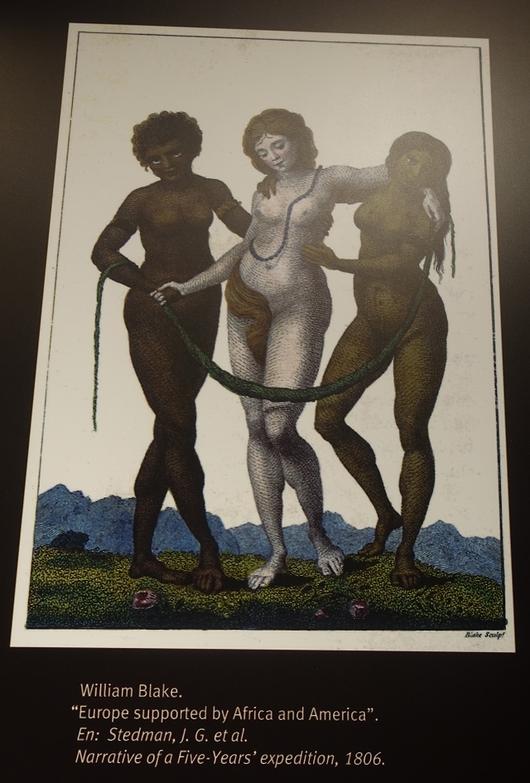

다른 하나는 군대를 없앤 것으로 유명한 코스타리카의 수도인 산호세의 산호세 역사박물관이다. 지난 해 쿠바혁명 60주년의 빛과 그림자를 돌아보기 위해 18년 만에 쿠바를 다시 찾는 김에 들렸던 곳인데, 영국의 시인 윌리엄 블레이크(William Blake)가 그린 그림과 그 옆에 진열되어 있던 진열장을 보고 충격을 받았다. 그동안 블레이크를 단순히 시인으로 알고 있었는데 그가 그림을 그린 화가였다는 사실에 놀랐다. 그러나 정말 놀란 것은 그림 제목이다.

그림의 제목은 <아프리카와 아시아에 의해 유지되는 유럽>으로 아프리카 여성과 아시아 여성(피부가 매우 검은 것으로 보아 아마도 인도 여성)에 둘러싸여 시중을 받고 있는 백인 여성을 그린 것이다. 그렇다. 유럽은 아프리카와 아시아 수탈을 통해서만이 존재할 수 있었다! 블레이크가 이미 18세기 말(1796년) 이 같은 제목의 그림을 그렸다는 것이 놀라웠다. 그림 속의 세 여성은 모두 벌거벗고 있었는데, 나중에 해설을 찾아보니 블레이크가 외설적으로 보이려고 누드를 그린 것이 아니라는 것이다. 오히려 유럽 여성, 아프리카 여성, 아시아 여성의 온 몸 어디를 보아도 다 같은 인간이라는 것을 보여주기 위해 그리 그렸다고 한다.

|

▲ 영국 시인 윌리암 블레이크가 그린 아프리카와 아시아에 의해 유지되는 유럽. 가운데 여자가 유럽을, 양 옆이 아프리카와 아시아를 의미한다. ⓒ 손호철 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

옆의 진열장도 충격적이었다. 거기에는 밑에는 칼이, 위에는 쇠로 만든 십자가가 걸려 있었다. 그리고 옆에 다음과 같은 해석이 붙어있었다. "칼과 십자가 사이에서 : 정복은 스페인의 군사적 우위에 의해 이루어졌고 가톨릭 종교에 의해 정당화됐다." 포르투갈이라고 다르지 않았다. 아니 달랐다. 임진왜란에서 입증된 일본 조총(포르투갈이 가르쳐준)의 위력이 보여주었듯이, 그것은 (칼이 아니라) "총과 십자가 사이에서"였을 것이다. "정복은 포르투갈의 군사적 우위에 의해 이루어졌고 가톨릭 종교에 의해 정당화됐다."

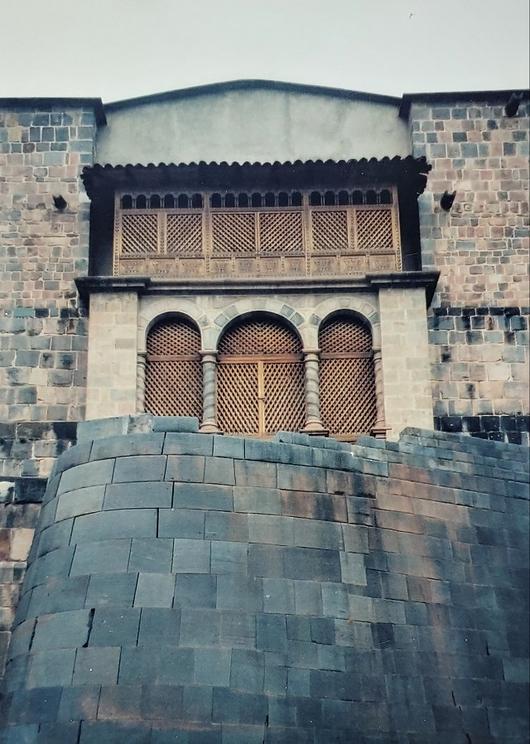

유럽의 '기독교 제국주의'를 가장 잘 보여주는 것은 페루의 옛 잉카의 수도 쿠스코에 가면 볼 수 있다. 스페인은 쿠스코를 정복한 뒤 잉카의 신전을 밑의 기초만 놔두고 다 부순 뒤 그 위에 성당을 지었다. 원주민의 종교는 '야만의 종교'이기 때문에 그 신전은 부수고 그 위에 성당을 짓는 것이 정당하다는 '종교 제국주의'다. 악랄한 식민주의였던 일본도 최소한 종묘를 토대만 남겨 놓고 부수고 그 위에 신사를 짓지는 않았다는 점에서, 일본이 존경스럽게 느껴질 정도이다. 역설적인 것은 이후 여러 차례 심한 지진이 오면서 잉카가 만든 토대는 멀쩡하지만 잉카 신전을 부수고 지은 성당은 여기저기 무너져 못 쓰게 됐다는 사실이다.

|

▲ 코스타리카 산호세박물관에 전시된 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

|

▲ 스페인은 페루의 옛 잉카수도인 쿠스코의 신전의 토대만 놔두고 신전은 부수고 성당을 지었다. ⓒ 손호철 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

1990년대 소련 동구의 몰락과 세계무역기구(WTO) 출범에 따른 전지구적 지본주의의 출현, 그리고 인터넷으로 상징되는 정보화 시대의 도래 후, 우리는 '지구화'에 대해 많이들 이야기한다, 그러나 지구화는 20세기 말에 미국과 월스트리트로부터 시작된 것이 아니다. 최소한 15세기 말에 "여기, 땅이 끝나고 바다가 시작되는" 호카곶으로부터 이미 시작됐다고 볼 수 있다. 바로 이곳이 바로 지구화가 시작된 '지구화의 메카'이다.

지구화, 이에 따른 다양한 문명의 교류는 인류의 발전을 위해 필요하다. 우리가 파두를 들으며 포르투 와인을 즐길 수 있게 된 것은 지구화 덕분이다. 우리가 하몽을 먹으며 플레밍고를 감상할 수 있게 된 것도 역시 지구화 덕분이다. 그러나 지구화와 다양한 문명의 교류는, 호카곶의 역사가 잘 보여주듯이, 강한 자가 약한 자를 정복하고, 수탈하고, 억압하고, 세뇌하는 방식으로 이루어져 왔다. 기독교의 전파라는 문명 교류는 원시종교의 탄압과 말살을 동반했다. 문명의 교류는 이렇게 불평등한 관계 속에서 이루어질 수밖에 없는 것인가? 평등하고 호혜적인, 수평적인 지구화와 문명의 교류는 불가능한 것인가?

개인적으로 아주 좋아하고 존경하는 분이 교류사 연구에 있어서 독보적인 존재인 정수일 선생님이다. 현재 한국문명교류연구소 소장을 맡고 있는 그의 <고대문명교류사>나 <실크로드학> 등을 읽으면 타의 추종을 불허하는 해박한 지식과 혜안에 저절로 옷깃을 여미게 된다. 아쉬운 것이 있다면 그의 연구가 '교류'라는 측면에 초점을 맞춤으로써 이를 둘러싼 힘의 관계나 정복, 수탈, 억압 등의 문제를 상대적으로 경시하고 있다는 점이다. 순수한 교류학이라는 시각에서 보면, 수많은 인구와 문명이 교류할 수밖에 없는 모든 전쟁(병자호란, 임진왜란을 포함한)은 중요한 '문명교류의 계기'이다. 우리 식생활에 빠질 수 없는 고추도 임진왜란 덕분에 일본에 의해 이 땅에 도입된 것이다.

반면에 나는 그동안 세계사를 주로 지배와 정복, 이에 대한 처절한 저항의 과정으로 이해해 왔다. 그러나 정수일 선생님의 글을 읽으며 그 같은 정복과 전쟁의 이면에는 '문명의 교류'라는 긍정적인 계기도 내재해 있다는 것을 깨우치게 됐다. 위에서 이야기했듯이, 임진왜란은 비극적인 사건이지만 그 덕분에 우리가 지금 같은 김치를 먹을 수 있게 된 것이다. 즉 우리가 세계사를 바라는데 있어서 문명 교류라는 긍정적 계기와 그 속에 내재되어 있는 불평등한 힘의 관계, 정복과 수탈의 계기라는 두 측면을 모두 바라볼 수 있어야 한다.

세계적인 투자가 조지 소로스와 함께 퀀텀펀드를 만들었지만 일찍이 이를 정리하고 세계 여행을 다니며 투자를 하는 괴짜 투자가 짐 로저스(Jim Rogers)라는 사람이 있다. 그가 모터사이클을 타고 세계를 일주한 책인 <Investment Biker>(국내에선 '월가의 전설 세계를 가다'라는 제목으로 출간됐다)를 교수 초년병이었던 1990년대 초 우연히 읽었다. 이를 읽으면서 로저스 같은 '자본가'가 아니라 '진보적 사회과학자'의 눈으로 세계 일주를 하며 글을 쓰고 싶다는 생각을 했다.

로저스는 유럽 끝에서 아시아의 끝인 시베리아 끝까지 모터사이클로 여행한 뒤 배에 모터사이클을 싣고 태평양을 건너 아메리카 대륙으로 향했다. 호카곶에 서자 로저스 책을 읽고 남북 간의 분단체제가 해소되어 서울을 떠나 유럽 끝까지 모터사이클이나 자동차로 달려가고 싶다는 생각을 했던 기억이 났다. 그렇다. 유럽과 아시아는 다른 대륙과 달리 하나의 연결된 '유라시아' 대륙이다. 따라서 "유럽 대륙의 서쪽 끝"이라는 호카곶의 표식은 잘못된 것이다. 이곳은 '유럽대륙의 서쪽 끝'이 아니라 '유라시아 대륙의 서쪽 끝'이다. 남북 간의 관계가 해소된다면 유라시아 대륙의 거의 동쪽 끝인 부산으로부터 서쪽 끝인 호카곶까지 달려보고 싶다.

사실 호카곶은 한국에서 자동차, 모터사이클, 자전거를 타거나 걸어서 육지로 갈 수 있는 가장 먼 곳이다. 직선거리로는 1만1000킬로미터, 육로로는 1만4200킬로미터 떨어져 있다. 하루 500킬로미터씩 달려도 한 달이 걸리는 거리다. 반대쪽인 동쪽으로 가면, 제일 끝은 미국의 동쪽 끝인 뉴욕일 것이다. 뉴욕도 호카곶과 비슷한 거리지만, 뉴욕은 바다를 건너가야 한다.

호카곶은 땅 끝이라는 지리적 특성 때문에 많이들 찾아가지만, 경치가 특별히 좋지는 않다. 경치는 호카곶을 오기 위해 오비두스를 떠나 들렸던 페니쉐(Peniche)가 훨씬 좋았다. 그 곳은 오비두스 서쪽에 위치한 바닷가 마을인데 인터넷을 검색해 보니 바닷가에 기가 막힌 자연다리의 사진이 올라있어 그것을 보기 위해 아침 안개를 뚫고 달려갔다. 이 다리에 대한 다른 정보가 없어 한 식당에 들려 사진을 보여주며 여기를 어떻게 가냐고 묻자, 이곳에 있는 것이 아니라 행정구역은 페니체이지만 여기서 한참 들어가는 섬에 있다는 것이다.

|

▲ 오비두스 근처의 페니쉐의 안개 낀 바다 경치 ⓒ 손호철 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

아이고, 인터넷만 믿었다가 헛걸음을 한 것이다. 기왕 온 것이니 페니쉐 바다를 구경하기로 했다. 안개 속에 묻힌 바다의 풍경은 나름 운치가 있고 멋졌다. 마치 마이산의 돌탑들 같이 바닷가에 흰 돌들을 쌓아 올린 돌탑들이 이어지고 있는 것도 신기했다. 포르투갈 사람들도 돌로 쌓아 올려 돌탑을 만드는가보다.

|

▲ 페니쉐 바닷가의 돌탑들. 포르투갈 사람들도 우리처럼 돌탑을 쌓는 것이 신기하다. ⓒ 손호철 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

바다경치는 호카곶에서 북쪽으로 조금 올라가는 아제나스 두 마르(Azenhas do mar)가 기가 막히다고 해서 찾아 나섰다. 사실 기가 막힌 바다경치는 얼마 전 마키아벨리와 그람시를 찾아서 이탈리아의 사상 기행을 하면서 피렌체 북쪽에 위치한 바닷가 다섯 마을인 친퀘 테레(Cinque Terre)에서 실컷 봤다. 하지만 포르투갈의 바다경치는 어떤가 찾아 나섰다.

|

▲ 아제나스 두 마르의 아름다운 마을 풍경 ⓒ 손호철 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

목적지 근처에 가서 전망이 좋은 곳에 차를 세웠다. 바다 쪽으로 다가가자 발 밑 저 아래에 모여 있는 바위들에 부딪쳐 부서지는 파도들이 장관이었다. 고개를 들어 마을 쪽을 바라봤다. 가파른 절벽 위에 흰 색 집에 붉은 지붕을 얹은 집들이 이어지고, 마을 입국에 천연바위를 이용한 거대한 수영장이 자리 잡고 있고 그 옆으로 코발트색 바다가 이어지는 것이 한 폭의 예술이었다.

|

▲ 페이쉐 해변의 자전거 주차장 ⓒ 손호철 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

|

▲ 페니쉐 해변의 돌탑들 ⓒ 손호철 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

|

▲ 페니쉐 해변의 바위산 ⓒ 손호철 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

|

▲ 호카곶 기념탑에서 기념촬영하는 심지연 경남대 명예교수 ⓒ 손호철 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

|

▲ 호카곶 근처 마을에서 낚시를 하고 있는 한 주민 ⓒ 손호철 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

|

▲ 호카곶에서 내려다 본 대서양의 파도들 ⓒ 손호철 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

|

▲ 멀리서 본 아제나스 드 마르 마을 ⓒ 손호철 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

기자 : 손호철 서강대 명예교수

- Copyrights ©PRESSian.com 무단전재 및 재배포금지 -

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.