|

일본의 대 한국 수출규제 주요 일지. 그래픽=김영옥 기자 yesok@joongang.co.kr |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

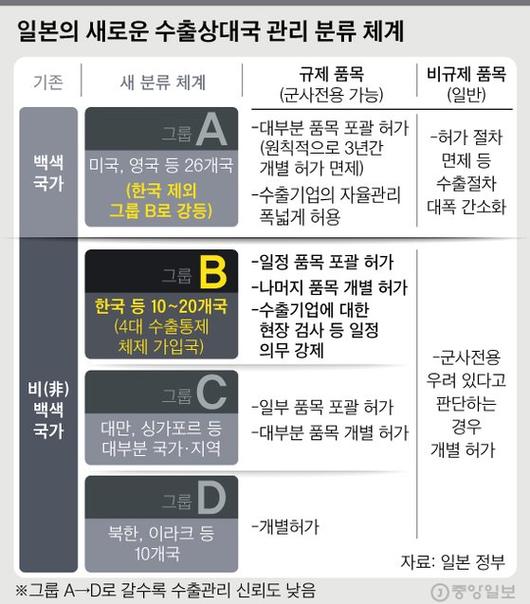

복수의 기획재정부ㆍ산업통상자원부 관계자에 따르면 일본의 이번 수출허가를 두고 일본이 그간의 기조를 바꾼 것으로 판단하기는 이르다. 한국에 대한 ‘화이트 국가’ 제외 방침을 철회하지 않았기 때문에 당초 일본이 계획한 대로 가는 행보일 뿐이라는 것이다. 기재부 고위 관계자는 “제비 한 마리가 왔다고 봄이 온 것은 아닌 것처럼 품목 하나를 수출 승인한 것을 놓고 태도 변화가 있다고 보기 힘들다”라며 “1라운드를 끝내고 2라운드로 가기 전 잠시 쉬어가는 것”이라고 설명했다.

이는 일본 정부가 무기 개발 등에 전용될 우려가 있다고 판단하면 언제든지 일반 품목의 경우라도 규제를 가할 수 있기 때문에 일부 품목에 대한 수출허가를 과잉 해석할 필요가 없다는 판단으로 해석된다. 실제 “계속해서 엄격한 심사를 해 엄정히 대처해 나갈 것”, “부적절한 사안이 나오면 철저한 재발방지책을 강구하겠다” 등 세코 히로시게(世耕弘成) 경제산업장관의 발언만 봐도 일본 정부 내 기류가 바뀌었다고 보긴 힘들다.

오히려 한국의 대응 수위에 따라 향후 전략을 달리하려는 의도가 깔려 있다는 게 정부의 판단이다. 지난 2일 한국을 화이트 국가에서 제외하는 결정을 했으면서도, 그 시행령을 7일에 공포한 것이 근거다. 김상조 청와대 정책실장은 CBS라디오 ‘김현정의 뉴스쇼’에 출연해 이와 관련 “그 앞에 우리가 지소미아(한일군사정보보호협정ㆍGSOMIA)를 결정해야 하기 때문”이라며 “한국이 어떻게 하는지를 보겠다는 뜻”이라고 말했다.

일본이 한국을 화이트 국가에서 제외하는 수출무역관리령 개정안은 오는 28일부터 시행되는데, 지소미아 파기 시한은 이에 앞선 24일이다. 한국의 지소미아 연장 여부 결정을 본 뒤 일본의 향후 전략을 결정하겠다는 의미다.

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

우리가 일본을 ‘화이트 국가’에서 배제하는 조치를 연기한 것도 ‘전략적 판단’이 깔린 속도조절이라는 것이 정부의 입장이다. 산업부 핵심 관계자는 “사태가 유화국면으로 접어들었다고 보지 않는다”며 “그간 우리 정부가 유지해온 맞대응 기조가 변하지는 않을 것”이라고 강조했다. 그는 이어 “다만 확전을 가급적 자제하면서 속도를 조절하는 것은 필요하다고 본다”라고 설명했다.

김상조 청와대 정책실장의 “(정부가 일본을 화이트 국가에서 배제하는 조치를) 중단한 것은 아니다. 조금 더 검토할 사항이 있는 것뿐”이라는 발언도 이를 뒷받침한다. 일본의 '작전'을 감안한 우리의 득실과, 효과를 극대화할 최적의 시기를 저울질하면서 ‘맞대응 카드’를 꺼내겠다는 취지로 해석된다.

이에 따라 일본의 수출무역관리령 개정안이 시행되는 오는 28일까지의 기간이 한일 양국이 ‘강대강 확전’ 또는 협상국면으로의 전환을 가를 중대 고비가 될 전망이다. 당장 오는 15일은 우리로선 독립기념일인 광복절이고, 일본으로선 패전일이다. 문재인 대통령과 아베 신조 일본 총리가 어떤 메시지를 내놓을지에 따라 양국이 조치 수위를 높일 가능성을 배제할 수 없다. 한ㆍ일간 2~3급 군사기밀을 공유하기 위해 맺은 지소미아의 연장 시한인 24일도 중대 분수령이다. 지소미아 파기 카드를 꺼낼 경우 제재가 단순히 경제 분야를 넘어 외교안보 전반으로 확산한다는 의미를 갖는다.

세종=손해용 기자 sohn.yong@joongang.co.kr

▶ 중앙일보 '홈페이지' / '페이스북' 친구추가

▶ 이슈를 쉽게 정리해주는 '썰리'

ⓒ중앙일보(https://joongang.co.kr), 무단 전재 및 재배포 금지

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.