|

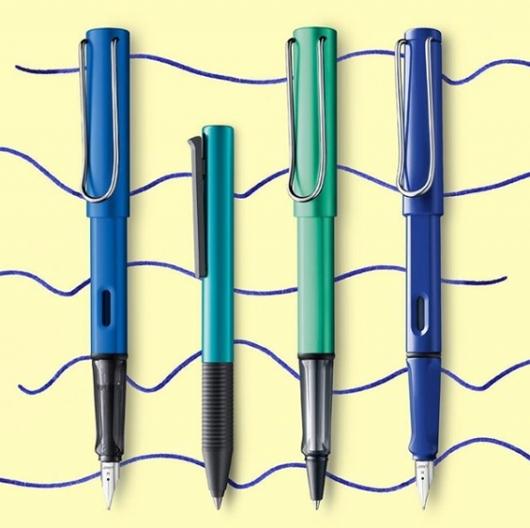

/사진= 라미 홈페이지. |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

지난해 12월말. 미국 뉴욕 소호에 위치한 독일 필기구 업체 라미(Lamy) 매장에는 40여명의 인파가 몰렸다. 이들은 새로 오픈한 매장을 이리저리 둘러본 후 제각각 맘에드는 물건을 집었다. 1930년대 독일 하이델베르그에서 탄생한 이 업체는 지난해 뉴욕 소호와 샌프란시스코 등 소위 '핫플레이스'에만 추가로 매장을 열었다. 미국내 매출이 전년대비 3배나 늘면서다. 80년대 초반부터 2000년대 초반 사이 태어난 이들을 일컫는 '밀레니얼 덕후' 덕분이었다.

한 때는 이메일이, 이제는 '애플 펜슬' 등 디지털 필기구 때문에 펜은 끊임없이 위협 받고 있다. 하지만 펜은 생존의 걱정을 넘어 새로운 호황을 누리고 있다. 신흥시장 중심으로 교육이 발달하며 저가 펜 인기가 늘고 있고, '밀레니얼 덕후'들에게 소장가치가 높은 값비싼 제품이 호응을 얻으면서다.

뉴욕타임스(NYT)는 밀레니얼 덕후들 덕에 만년필이 화려하진 않지만 의미있는 '컴백'에 성공했다고 전했다. 미국이나 유럽 등 선진국에선 디지털 필기구에 밀려 펜 판매량이 줄고 있다. 하지만 라미 같은 업체들은 수십년전 발매했던 모델을 다시 부활시키거나, 독특한 소재를 쓴 고가의 한정판 모델을 내놓으며 수집가들의 마음을 사로잡고 있다. 고가 펜들의 가격은 100달러에서 수천달러까지 다양하다.

1960년대 전성기를 맞았던 만년필은 90년대 들어 컴퓨터 키보드에 밀려 사실상 전멸의 순간을 맞았다. 성공한 비즈니스맨의 상징으로 여겨진 몽블랑의 고급 만년필 같이 소수의 상품들만 계속된 호황을 누렸다.

반전은 2010년 무렵 부터다. 소셜미디어(SNS)의 인기를 타면서 아티스트들이 자신의 일러스트나 캘리그라피 등을 올리기 시작했다. SNS를 즐겨하는 밀레니얼 세대들은 이들이 쓰는 제품에 관심을 보이면서 판매가 늘기 시작했다. 2015년에는 전세계 만년필 판매가 전년보다 7% 증가하는 등 매년 5% 이상 성장세다. 유튜브에서는 필기구 제품 리뷰 채널에 평균 구독자 5만여명이 몰린다.

|

/AFPBBNews=뉴스1 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

반대로 세계 최초로 볼펜을 양산한 프랑스의 다국적 기업 빅(Bic)은 저가 볼펜 판매가 늘어 수혜를 입고 있다. 인도와 중국 등 신흥시장에서 교육 수요가 늘면서 값싼 펜을 쓸어담고 있기 대문이다.

빅의 필기구는 2016년 전세계에서 70억8300만개를 팔았는데 2017년엔 72억5600만개로 1년새 1억7300만개나 더 팔렸다. 빅의 지역별 시장 점유율도 브라질(25.7%), 인도(22.5%), 남아프리카공화국( 40.2%) 등 신흥국이 선진국보다 2배정도 더 높다. 지난해 3분기에도 필기구 사업 매출은 전년대비 6.8% 늘었고, 9개월 누적으로는 2% 증가세를 보였다. 인도에서 선보인 저가 필기용품 브랜드 '첼로 원'이 효자 노릇을 했다.

일본의 펜 제조업체들도 기존 제품보다 30% 이상 저렴한 제품으로 아시아 신흥 시장 공략에 나서고 있다. 파이롯트는 30억엔(약 310억원)을, 미쓰비시는 10억엔(약 103억원)을 각각 투자해 아시아 시장 공략용 저가 필기구 생산 공장을 짓는다는 계획이다. 이를 통해 펜 판매량을 최대 3배까지 끌어올릴 수 있을 것으로 예상한다.

시장조사업체 유로모니터에 따르면 전세계 필기구 산업 규모는 2016년 163억유로(약 20조8300억원)에서 올해 200억유로(약 25조5500억원)로 성장할 것으로 보인다. 필기구 시장은 특정 독점업체가 없다는 것도 특징이다. 전세계에서 5% 이상 시장점유율 가진 업체는 빅(BIC), 뉴웰 러버메이드, 파이롯트 등 3개업체다.

강기준 기자 standard@mt.co.kr

<저작권자 ⓒ '돈이 보이는 리얼타임 뉴스' 머니투데이, 무단전재 및 재배포 금지>

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.