|

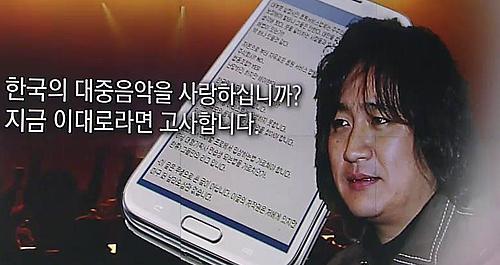

"한국 대중음악을 사랑하십니까? 이대로라면 고사합니다."

밴드 시나위의 기타리스트 신대철 씨가 자신의 페이스북에 쓴 글 가운데 일부분입니다. 긴 글입니다만, 음원으로 대중음악을 듣는 사람이라면 한번쯤 읽어봐야할 것 같은 글입니다. 음원 시장의 수익분배 구조, 또 음원 가격을 결정하는데 있어서 창작자들의 고민이 담겨져 있기 때문입니다.

테입이나 CD로 음악을 듣던 시절엔, 음악을 듣기 위해선 음반을 사기만 하면 됐습니다. 하지만 요즘 음반을 사는 사람은 거의 없습니다. 저만 해도 급하게 듣고 싶은 노래가 있으면 유튜브를 먼저 검색합니다. 음원을 구하는 것도 어렵지 않습니다. 일정 금액만내면 얼마든지 무제한으로 음악을 들을 수도 있습니다.

소비자들은 이렇게 음악이 '쉬워지고' 있는데, 이럴수록 창작자들의 고민은 더욱 깊어갑니다. 음원 시장의 수익 배분 구조가 이를 단번에 대변합니다. 누군가 음원을 '소비'하면, 수익의 40%는 음원 서비스업체가 가져갑니다. 나머지 60% 가운데 44%는 제작자, 10%는 작곡 작사가, 나머지 6%는 실연자인 가수가 가져갑니다. 서비스 업체는 멜론, 올레뮤직, 소리바다 등 온라인에서 음원을 유통시키는 업체들입니다. 이 구조에서 보면 창작자, 즉 작곡 작사 가수들이 가장 적은 몫을 가져가게 됩니다. 음악을 만든건 창작자들인데, 소비자들에게 음악을 전하는 과정에 서비스업체의 역할이 커지다 보니 수익도 그만큼 가져가는 논리입니다. 신대철 씨의 표현에 따르면 서비스업체가 '수퍼갑', 창작자들은 을, 병도 아닌 '정' 쯤 된다는 겁니다.

그럼 이 비율을 좀 조정하면 어떨까요? 외국 음원 시장에서는 아이튠스가 30%, 나머지를 저작권자들이 가져가는 구조라고 합니다. 국내 사정에 비하면 서비스업체가 10%를 더 양보하는 셈입니다. 그런데 문제가 한가지 더 있습니다. 바로 음원 가격입니다. 문화체육관광부가 지난해 발표한 음원 1곡의 다운로드 가격은 600원입니다. 여기서 창작자들인 10%를 더 가져간다, 혹은 덜 가져간다고 해서 음원의 창작 비용에 대한 대가가 될 수 있을까요?

음원 가격에 대해 알아보니 생각보다 더 복잡했습니다. 소비자들은 1달에 얼마씩 돈을 지불하고 다양한 방식으로 음원을 구매합니다. 다운로드와 스트리밍 상품이 결합돼 있고, 100곡이냐 150곡이냐에 따라 가격 단가도 달라집니다. 올해 100곡 다운로드 상품을 기준으로, 소비자가 노래 1곡을 다운로드 받으면 저작권료는 12원, 스트리밍은 0.6원입니다. 다운로드는 그렇다쳐도, 스트리밍은 1원도 채 안되는 헐값입니다. 노래 한 곡을 만들고 녹음해 완성하기까지, 몇 개월이 걸리는 사람도 있습니다. 이런 환경에서는 아무리 좋은 음악을 만들었다고 해도, 10여곡이 빼곡히 들어차 있는 음반을 내도, 수익이 날 수가 없습니다. 별다른 홍보나 TV 출연 등의 활동이 없는 비주류 인디 음악가들은 음원 수익은 거의 포기한 채 공연 활동으로 버티고 있으며, 오로지 음악만으로 생계를 유지하는 사람은 찾아보기 드물 정도입니다.

지난해 새해 첫날부터 정부가 음원 가격을 2배로 올려 소비자들 사이에서는 크게 화제가 됐습니다. 1달 무제한 스트리밍 가격을 3천원에서 6천원으로 올리는 등 가격은 2배로 뛰었고, 최저 음원 단가도 20% 정도 올랐습니다. 창작자들의 권익을 보호하기 위한 정부와 서비스업체의 특단의 조치였습니다. 하지만 소비자들 입장에서는 어떤 형태로는 가격 인상이 반가울 리 없습니다. 결국 1년이 지난 요즘, 가격은 또다시 3천원 대로 떨어지고 있습니다. 통신사 할인, 3개월 할인...할인받지 않고 원래 가격 그대로 구입하는 건 손해보는 일이 돼 버렸습니다. 서비스업체들 끼리도 출혈 경쟁이 심각합니다. 저작권은 그대로 지불하면서, 음원 가격은 계속 낮춰야 하기 악순환 구조에서, 곧 문을 닫을지도 모른다는 업체들도 있습니다.

음원 시장이 어쩌다 이렇게 됐을까요. 생각해보면 인터넷과 스마트 기기 보급 등으로 음악을 듣는 행태는 빠른 속도로 변했지만, 저작권에 대한 우리의 인식은 그 속도를 따라가지 못한게 아닌가 싶습니다. 2000년대 초 다운로드 가격은 5백원, 10여년이 지난 지금은 6백원입니다. 소비자들을 잡기 위해 음악의 가치 보다는 가격 경쟁이 앞섰습니다. 문화체육관광부가 2016년까지 음원 가격을 단계적으로 올리는 방안을 발표했지만, 우리 사회의 반응은 미지근합니다. 전후 사정을 들어보면 '너무 싸다' 하겠지만, 음원 사이트에 들어가보면 여전히 저렴한 가격에 음원을 구입하는게 반갑기 때문입니다.

신대철 씨는 엊그제 '음원유통협동조합'을 세우자는 주장을 펼쳤습니다. 음원 수익배분 구조, 음원 가격에 대해서 창작자들이 직접 나서기 위한 모임을 구성하는 형식입니다. 정부도, 업체도 대안이 없다면 창작자라도 나서서 뭐든 해봐야 하지 않을까 하는 시도입니다. 소비자들도 함께 고민해 봤으면 합니다.

[정경윤 기자 rousily@sbs.co.kr]

☞ [SBS기자들의 생생한 취재현장 뒷이야기 '취재파일']

☞ SBS뉴스 공식 SNS [SBS8News 트위터] [페이스북]

저작권자 SBS&SBS콘텐츠허브 무단복제-재배포 금지

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.