[남관 추상회화展]

내년 30주기 앞당겨 대표작 선봬

콜라주·데콜라주 등 실험작 다양

내년 30주기 앞당겨 대표작 선봬

콜라주·데콜라주 등 실험작 다양

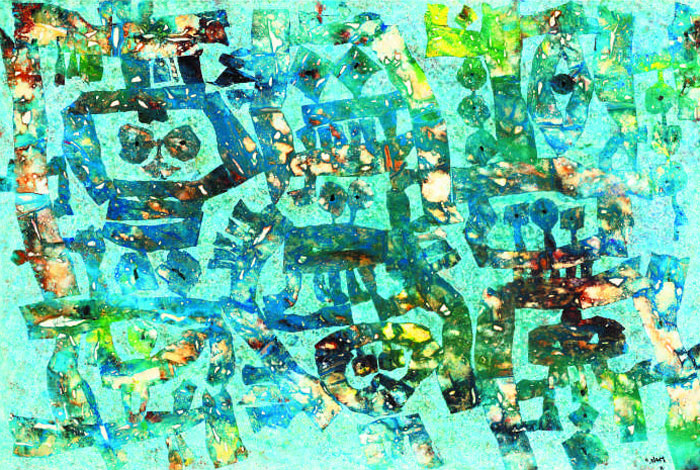

그림 '태고의 유물'(1964) 등을 보면 그가 고적(古跡)을 발굴하듯 그렸음을 알 수 있다. 그림은 폐허에 세워둔 묘비처럼 보이는데, 그 묘비명은 해독할 수 없다.

추상의 아득한 상형이 관람객을 맞는다. 화가 남관(1911~1990)의 내년 30주기를 앞당겨 시기별 대표작 60여 점을 선보이는 '남관의 추상회화' 전시가 서울 삼청로 현대화랑에서 30일까지 열린다. 특히 갑골문(甲骨文) 등 고대 상형문자에서 길어올린 정신의 밀어를 그림으로 구현한 '문자추상'이 빛난다. 정확히 판독할 수 없는 아리송한 조형성이 매번 다른 의미를 조립한다. 이를테면 '원형질 공간'(1973)을 채운 건 국적 불명 기호이나, 한글처럼 읽히기도 한다. 그것은 '문명의 기원'이거나 '문명의 비원'처럼 보인다.

동양의 발묵(潑墨), 물감 뿌리기, 신문지·은박지·천을 화면에 붙이는 콜라주 등 각종 화법 실험도 다채롭다. 덧댄 사물을 뗀 자리에 남은 공터를 다시 물감으로 채우는 데콜라주(décollage) 기법은 그림에 보석의 색과 함께 묘한 입체감을 부여한다. 남관의 외아들인 조각가 남윤(67)씨는 "2차원과 3차원을 겸비한 그림"이라며 "형태가 있는 듯 분명치 않고 깊이가 없는 듯 있어 공상을 자극한다"고 말했다.

추상의 아득한 상형이 관람객을 맞는다. 화가 남관(1911~1990)의 내년 30주기를 앞당겨 시기별 대표작 60여 점을 선보이는 '남관의 추상회화' 전시가 서울 삼청로 현대화랑에서 30일까지 열린다. 특히 갑골문(甲骨文) 등 고대 상형문자에서 길어올린 정신의 밀어를 그림으로 구현한 '문자추상'이 빛난다. 정확히 판독할 수 없는 아리송한 조형성이 매번 다른 의미를 조립한다. 이를테면 '원형질 공간'(1973)을 채운 건 국적 불명 기호이나, 한글처럼 읽히기도 한다. 그것은 '문명의 기원'이거나 '문명의 비원'처럼 보인다.

|

화실에서 작업 중인 생전의 남관. /현대화랑 |

동양의 발묵(潑墨), 물감 뿌리기, 신문지·은박지·천을 화면에 붙이는 콜라주 등 각종 화법 실험도 다채롭다. 덧댄 사물을 뗀 자리에 남은 공터를 다시 물감으로 채우는 데콜라주(décollage) 기법은 그림에 보석의 색과 함께 묘한 입체감을 부여한다. 남관의 외아들인 조각가 남윤(67)씨는 "2차원과 3차원을 겸비한 그림"이라며 "형태가 있는 듯 분명치 않고 깊이가 없는 듯 있어 공상을 자극한다"고 말했다.

문자를 찬찬히 살피면 이목구비가 발견된다. 얼굴로 나아가는 것이다. 추상에 가까운 '삐에로' 연작부터 '구각된 상'(1988)처럼 매우 구체적인 얼굴도 있다. 남관의 '얼굴'은 전쟁의 기억에서 왔다. 남관은 1973년 조선일보에 "벌판에 쓰러진 젊은 병사의 얼굴… 얼굴, 얼굴들을 나는 길 가다가 땅 위에 구르는 이끼 낀 돌 위에서도 보고 고궁의 퇴색한 돌담에서도 본다… 내가 그리는 것은 바로 이러한 인간의 얼굴"이라고 밝힌 바 있다.

|

유화 '황색의 반영'(1981). 글자인 듯 얼굴인 듯 알쏭달쏭한 추상이 옥이나 비취 같은 색감을 풍긴다. /현대화랑 |

흔히 '한국 1세대 추상화가'로 불린다. 1955년, 김환기(1913~1974)보다 1년 앞서 프랑스로 건너갔다. 부산 피란 시절 해군종군화가단에서 처음 만난 두 사람의 인연도 각별하다. 1951년 대한미술가협회 전시미술전람회 공모전에서 남관이 1등, 김환기가 2등을 했고, 이듬해 두 사람의 2인전이 부산 뉴서울다방에서 열렸다. 김환기의 대표작 '어디서 무엇이 되어 다시 만나랴'는 친구였던 시인 김광섭의 시에서 딴 제목인데, 남관의 두 번째 아내가 바로 김광섭의 딸 소설가 김진옥이다.

남관의 재발굴 시도와 더불어 내년 상반기 그의 고향 경북 청송에 남관생활문화센터가 문을 열 예정이다. 폐교로 방치된 옛터가 그의 이름을 빌려 다시 빛을 보는 것이다.

[정상혁 기자]

- Copyrights ⓒ 조선일보 & chosun.com, 무단 전재 및 재배포 금지 -