지난해 소비자 물가 상승률은 전년 대비 0.4%다. 사상 최저 수준이다. 물가가 너무 낮아 ‘디플레이션’을 걱정하는 목소리가 나온다. 소비자 입장에선 전혀 와 닿지 않는다. 공식 물가는 끝 모르게 떨어지는데, 소비자는 “월급 빼고 다 오른다”고 아우성이다. 이런 지표 물가와 체감 물가 간의 간극은 왜 생기는 걸까?

━

해답의 실마리는 ‘가중치’에서 찾을 수 있다. 통계청이 발표하는 소비자물가지수는 소비 비중이 큰 460개 품목을 골라 이들의 물가를 지수화한 뒤 가격 변동을 월별로, 연도별로 산출한다. 그런데 이를 단순 평균하는 게 아니다. 소비 생활에 미치는 영향을 따져 각각에 가중치를 둔다.

![지난해 소비자물가 상승률은 0.4%다. 소비자 입장에선 고개를 갸우뚱 할 얘기다. 서울의 한 대형마트 채소 판매 매장.[뉴스1]](http://static.news.zumst.com/images/2/2020/01/02/e369e763db594328a9990f4737032f11.jpg) |

지난해 소비자물가 상승률은 0.4%다. 소비자 입장에선 고개를 갸우뚱 할 얘기다. 서울의 한 대형마트 채소 판매 매장.[뉴스1] |

━

물가 가중치 전세는 48.9, 배는 0.8

해답의 실마리는 ‘가중치’에서 찾을 수 있다. 통계청이 발표하는 소비자물가지수는 소비 비중이 큰 460개 품목을 골라 이들의 물가를 지수화한 뒤 가격 변동을 월별로, 연도별로 산출한다. 그런데 이를 단순 평균하는 게 아니다. 소비 생활에 미치는 영향을 따져 각각에 가중치를 둔다.

|

소비자물가상승률그래픽=김영희 02@joongang.co.kr |

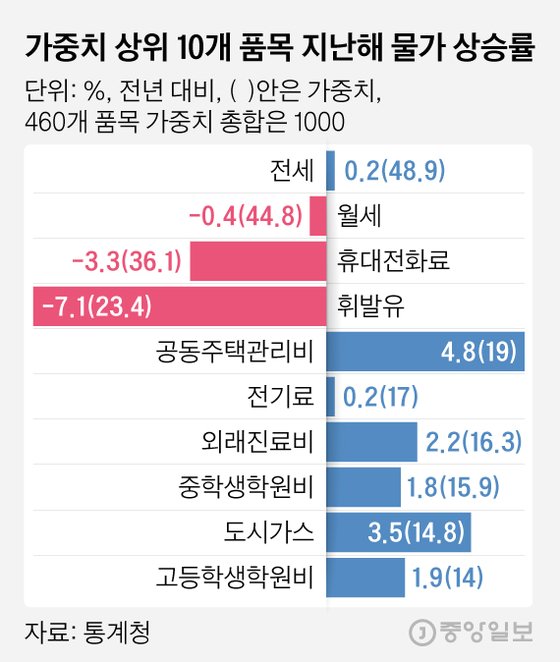

가중치가 가장 큰 건 전세다. 총합 1000중 48.9에 이른다. 그다음이 월세로 44.8이다. 물가 산정 과정에서 전ㆍ월세가 차지하는 비중이 9%를 넘는다. 휴대전화료(36.1), 휘발유(23.4), 공동주택관리비(19)에도 높은 가중치가 매겨진다.

그런데 가중치가 높은 품목의 물가 상승률이 높지 않다. 되려 떨어진 것도 많다. 지난해 가중치 상위 10개 품목 중 3개, 20개 품목 중 10개의 물가지수가 1년 전 보다 떨어졌다. 가중치 1위인 전세는 0.2% 오르는 데 그쳤다. 월세는 0.4% 떨어졌다. 가중치가 10이 넘는 휴대전화료(-3.3%), 휘발유(-7.1%), 경유(-3.9%), 해외단체여행비(-1.6%)의 물가지수도 하락했다. 1년에 한 번 지출하는 전셋값이 안정되고, 한 달에 한 번 내지만 가격은 계약 기간 내내 변동이 없는 월세, 휴대전화료가 떨어졌다고 물가 하락을 크게 체감하긴 어렵다.

반면 지난해 물가가 많이 오른 품목의 가중치는 대체로 낮다. 지난해 물가지수가 가장 많이 오른 3개 품목은 생강(61.6%), 배(28.1%), 현미(16.1%)다. 그런데 이들 품목의 가중치는 생강 0.1, 배 0.8, 현미 0.7로 물가상승률에 미치는 영향이 극히 적다. 지난해 가장 많이 오른 물가 품목 20개 중 가중치가 가장 높은 게 쌀인데, 4.3에 그친다. 많이 오른 품목 중 가중치 3을 넘기는 것도 쌀과 함께 택시료(3.5), 한방약(3.1)뿐이다. 마트에서 자주 사는 먹거리나 택시 가격이 많이 올랐으니 서민의 ‘물가 고통’은 크다. 하지만 가중치가 작아 물가지표에 끼치는 영향은 미미하다.

|

가중치 상위 10개 품목 지난해 물가 상승률. 그래픽=김영희 02@joongang.co.kr |

물가가 오른 항목 자체가 많은 것도 물가 괴리에 영향을 끼친다. 지난해 460개 품목 중 296개(64.3%) 올랐다. 내린 건 151개(32.8%)다. 변동이 없는 품목은 13개(2.8%)다.

━

경기 부진이 물가 괴리 더 키워

그렇다고 가중치가 지표를 크게 왜곡하는 건 아니다. 가중치를 덜어낸 채 460개 품목의 지난해 물가지수 상승률을 산출하면 전년 대비 0.6% 오른 수준이다. 소비자물가지수 상승률(0.4%)과의 차이는 0.2%포인트다. 그래서 지표물가와 체감물가 간 괴리를 심리적 요인에서 찾는 분석이 나온다. 한국은행은 2015년 7월 발표한 인플레이션 보고서에서 “체감물가와 공식물가 상승률이 괴리를 보이는 것은 소비자가 가격상승에 민감하지만, 하락엔 둔감하게 반응하기 때문”이라고 분석했다. 국회예산정책처도 2016년 5월 펴낸 보고서에서 물가 괴리 이유에 대해 “개별 소비자의 체감 물가 인식은 각자의 체험과 정보를 바탕으로 하기 때문에 소비자물가지수와 간극이 생길 수밖에 없다”고 분석했다. 통계청도 이와 비슷한 설명을 내놓는다.

심리적 요인만으로 최근 물가 괴리 현상을 모두 설명할 수는 없다는 분석도 나온다. 특히 최근의 물가 괴리는 경기 부진 탓이 크다는 지적이다. 강성진 고려대 경제학과 교수는 “서민의 소득이 늘지 않고 있기 때문에 이들이 느끼는 체감 물가의 충격은 더 클 수밖에 없다”며 “근본적으로 서민의 소득 수준이 향상돼야 물가 괴리 현상을 줄일 수 있다”고 말했다. 강 교수는 또 “정부는 계층별ㆍ연령별 물가 지수 개발 등을 통해 물가 현실을 잘 잡아내고 이에 대응하는 정책을 펴야 한다”고 설명했다.

세종=하남현 기자 ha.namhyun@joongang.co.kr

▶ 중앙일보 '홈페이지' / '페이스북' 친구추가

▶ 이슈를 쉽게 정리해주는 '썰리'

ⓒ중앙일보(https://joongang.co.kr), 무단 전재 및 재배포 금지