ASF 확진 농가 돼지 안락사아닌 '생매장' 영상에 ‘떠들썩’

“최소한 원칙 지키는 게 마땅한 도리···생매장 엄연한 위법"

“확진되면 치사율 100%···골든타임 놓치면 더 큰 피해 생겨”

“최소한 원칙 지키는 게 마땅한 도리···생매장 엄연한 위법"

“확진되면 치사율 100%···골든타임 놓치면 더 큰 피해 생겨”

|

경기도 파주시에서 진행된 아프리카돼지열병(ASF) 살처분 현장에서 감염 의심 돼지를 안락사시키지 않고 생매장하는 영상이 대중에 공개돼 누리꾼들의 공분을 사고 있다. 하지만 빠르게 확산되고 있는 돼지열병을 막기 위해서는 불가피한 선택이라는 반대 의견도 나와 서로 입장이 팽팽히 맞서고 있는 상황이다.

26일 온라인 게시판 등에 따르면 앞서 19일 한 매체는 경기 파주시 한 농장의 돼지들이 생매장당하고 있는 현장을 드론으로 촬영해 공개했다. 영상에는 아프리카돼지열병이 처음 발병한 것으로 알려진 경기 파주시 인근 농장 관계자들이 포클레인으로 돼지들을 살처분 작업을 하는 모습이 담겨있었다. 영상을 살펴 보면 농장 관계자들은 정부 인사들이 철수한 밤에 작업을 진행한 것으로 추정되며, 영상 속 돼지들은 포클레인에 몸을 속박당한 채 발버둥을 치고 있다. 또 웅덩이로 내팽개쳐진 돼지들이 땅바닥에서 흙을 뒤집어쓴 채 뒹굴고 있는 모습도 촬영됐다.

정부는 이번 ASF에 대한 대응으로 돼지들을 안락사하는 방안을 진행하고 있다. 거푸집으로 돼지를 몰아넣은 후 이산화탄소를 주입해 안락사시키는 것이다. 이 방법은 동물을 분쇄해 고온·고압 처리한 후 기름 등으로 분리하는 ‘렌더링’이나 흙으로 덮는 생매장 등의 방식보다 동물의 고통을 절감할 수 있다. 하지만 안락사 과정에서 의식을 잃지 않은 돼지들의 처리를 위해 생매장 방식을 택한 농장이 발견돼 공분을 산 것이다.

|

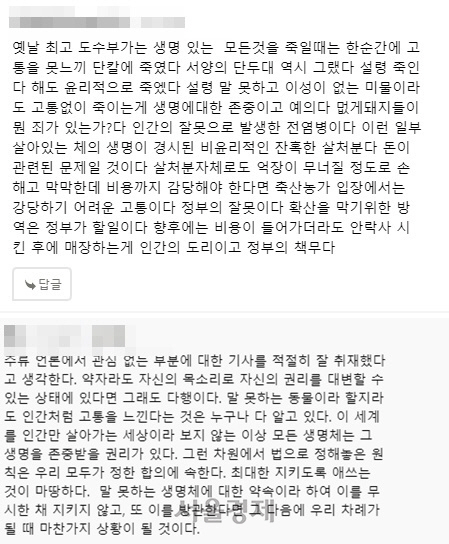

해당 영상은 온라인 커뮤니티 등을 통해 빠르게 확산되며 누리꾼들의 반발을 사고 있다. 한 익명의 게시자는 “법으로 정해놓은 원칙은 우리 모두가 정한 합의에 속한다”며 “최대한 지키도록 애쓰는 것이 마땅하다”며 현장 영상을 두고 분노했다. 다른 누리꾼들 역시 “추가 비용이 들어가더라도 안락사시킨 후 매장하는 게 인간의 도리이고 정부의 책무다”, “사진 보니 진짜 참담하다”, “생매장은 너무 끔찍한 거 아니냐“며 최소한의 고통을 주는 방법을 모색해야 한다는 반응들을 보였다.

|

동물단체들도 이번 사태와 관련해 정부와 지방자치단체에 불법 생매장 살처분을 중단하라며 인도적 살처분을 촉구했다. 동물권단체 케어(CARE)와 한국동물보호연합(KAAP) 등은 26일 서울 광화문광장에서 기자회견을 열고 “이산화탄소 가스로 살처분하는 과정에서 상당수 돼지가 다시 깨어나거나 의식이 있는 상태에서 매립되는, 소위 생매장 현장을 확인했다”며 “2011년 생매장 방식으로 다시 돌아가 버린 현 정부의 ‘동물권 무개념’에 대해 엄중 경고한다”고 외쳤다. 이들은 “동물의 의식이 소실된 상태에서 살처분이 이뤄져야 한다’는 정부 지침에 어긋난다”며 비판했다. 그러면서 “질소 가스나 전기충격 등으로 처리하는 것이 돼지열병 바이러스의 확산을 막고 신속하게 방역할 수 있는 방법”이라고 부연했다.

실제 농림식품부 아프리카돼지열병 긴급동향지침에 따르면 가스에 대한 반응이 약하거나, 의식을 회복했거나 의식회복이 의심되는 개체는 보조장치나 약물 등 보조방법을 이용해 죽음을 유도해야 한다. 동물보호법 제10조에 2항에 따르면 동물을 죽이는 경우에는 가스법·전살법(電殺法) 등 농림축산식품부령으로 정하는 방법을 이용하여 고통을 최소화하여야 하며. 반드시 의식이 없는 상태에서 다음 도살 단계로 넘어가야 한다고 명시되어 있다.

|

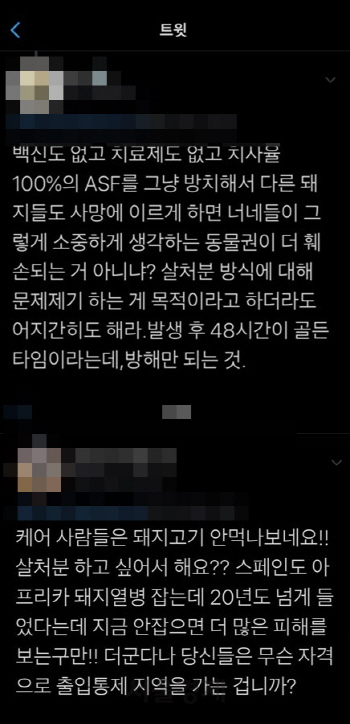

하지만 골든타임 내에 질병을 막지 못하면 돼지들의 더 큰 죽음과 피해를 불러일으킬 수 있다는 입장도 팽팽하다. ASF는 전염성이 높고 감염 시 치사율이 100%에 이르는 질병이기 때문이다. 한 누리꾼은 “돼지한테 미안하지만, 한반도 내에 아프리카열병으로 인한 돼지 멸망을 막아야 된다고 생각한다”고 지적했다. 이 밖에도 “아직까지 더 나은 방법이 없고 이게 가장 빠른 방법이지 않나”. “이산화탄소 주입했는데도 안 죽은 돼지들이다. 사후 약물처리가 필요한 건 맞지만 시도한 거랑 안한 건 다르지 않냐”는 의견도 나왔다.

/정아임인턴기자 star454941@sedaily.com

[ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지]