[이데일리 박지혜 기자] 이른바 ‘버닝썬 사건’ 또는 ‘승리 게이트’ 관련 기사나 온라인 커뮤니티 게시물의 댓글에는 꼭 “그래서 VIP가 누구냐”라는 내용이 보인다. 서울 강남의 클럽인 ‘버닝썬’이나 그룹 빅뱅의 전 멤버 승리와 관련 없는 뉴스에도 “VIP를 묻히게 하기 위한 연막작전”이라는 음모론이 제기되곤 한다.

VIP의 존재는 ‘버닝썬’에서 집단 구타를 당했다고 주장한 김상교 씨로부터 알려졌다. 김 씨는 지난해 11월 24일 클럽에서 성추행 당하던 여성을 보호하려다 클럽 VVIP와 장모 이사 등에게 폭행 당했다고 주장했으나, 경찰 조사 과정에서 오히려 김 씨가 현행범으로 체포된 사실이 알려지면서 ‘버닝썬’ 관련 온갖 비리가 드러났다.

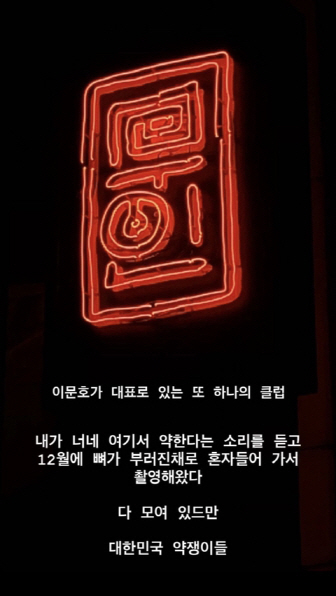

특히 김 씨는 지난달 28일 인스타그램 스토리에 클럽 ‘무인’의 간판과 내부 모습 등이 담긴 영상을 올리며 ‘버닝썬’ 이문호 대표가 운영하고 있는 또 하나의 클럽이라고 밝혔다. 그는 “내가 너네 여기서 약한다는 소리 듣고 12월에 뼈가 부러진 채로 혼자 들어가서 촬영해왔다. 다 모여 있더라. 대한민국 약쟁이들”이라며 “폭행사건 당시 경찰한테 이렇게 얘기했지만 당시에 묵살됐다. 내가 진짜 맞은 건, 나 때린 X는 한 명이 아니다. 분명히 원래 안에서 때린 사람은 장 이사가 아니다”라고 주장했다.

VIP의 존재는 ‘버닝썬’에서 집단 구타를 당했다고 주장한 김상교 씨로부터 알려졌다. 김 씨는 지난해 11월 24일 클럽에서 성추행 당하던 여성을 보호하려다 클럽 VVIP와 장모 이사 등에게 폭행 당했다고 주장했으나, 경찰 조사 과정에서 오히려 김 씨가 현행범으로 체포된 사실이 알려지면서 ‘버닝썬’ 관련 온갖 비리가 드러났다.

특히 김 씨는 지난달 28일 인스타그램 스토리에 클럽 ‘무인’의 간판과 내부 모습 등이 담긴 영상을 올리며 ‘버닝썬’ 이문호 대표가 운영하고 있는 또 하나의 클럽이라고 밝혔다. 그는 “내가 너네 여기서 약한다는 소리 듣고 12월에 뼈가 부러진 채로 혼자 들어가서 촬영해왔다. 다 모여 있더라. 대한민국 약쟁이들”이라며 “폭행사건 당시 경찰한테 이렇게 얘기했지만 당시에 묵살됐다. 내가 진짜 맞은 건, 나 때린 X는 한 명이 아니다. 분명히 원래 안에서 때린 사람은 장 이사가 아니다”라고 주장했다.

그러면서 “술이 아니고 뭔가에 취한 듯 보였고, 술에 취해 흥분한 상태가 아니었다. 나를 클럽에서 먼저 때린 X는 너무 폭력적이고 흥분해 있었다”며 “근데 그 사람이 누군지 알아낸 것 같다. 그게 이 큰 뉴스들의 퍼즐 한 조각”이라고 덧붙였다.

|

사진=김상교 씨 인스타그램 스토리 |

지난 21일 김 씨는 정준영이 이들의 카톡방 등에 성관계 동영상을 불법 촬영·유통한 혐의로 구속된 뒤 “3달간 왜 경찰 유착과 연예인 카톡방이 같이 나온 지 이해가 되시겠나. 그들이 꾸민 계략이었고 결국 같은 X들이다. 덕분에 니들 조직 구조가 이해가 됐다. 무너져라 이제”라고 인스타그램에 적었다. 이어 “최초폭행자 1명이 아니고 2명인 거 알고 있어. 그 얼굴 기억해, 곧 보자 버닝썬”이라고 덧붙였다.

이 가운데 22일 쿠키뉴스는 김 씨가 언급한 클럽 ‘무인’이 가수 숀의 소속사 디씨톰 엔터테인먼트와 관련이 있다고 밝혔다.

보도에 따르면 법원등기부상 클럽 ‘무인’을 운영하는 법인은 주식회사 ‘음주가무인’이고, 여기에 디씨톰 엔터테인먼트가 들어서 있다. 주소만 같은 게 아니라 “디씨톰 엔터가 무인을 운영한다”는 관계자의 말도 나왔고, 디씨톰 엔터가 무인과 버닝썬 사이 연결고리 역할을 했다는 게 요지다. 버닝썬의 전 공동대표인 승리 역시 디씨톰 엔터 소속 가수 숀의 신곡을 자신의 SNS에 홍보한 바 있다.

이에 디씨톰 엔터는 “자사와 무인을 운영하는 ‘음주가무인’은 주주와 임직원 구성이 다른 별도의 법인격을 가진 별개의 회사”라며 “여타의 행사와 마찬가지로 디씨톰 엔터 소속 DJ들은 무인에서 페이를 받고 공연을 했던 것이 전부다. 버닝썬과 디씨톰 엔터는 아무런 관계가 없다”고 반박한 것으로 전해졌다.

지난 3개월간 ‘버닝썬 사건’을 취재했다는 SBS ‘그것이 알고 싶다’도 오는 23일 방송 예고편에서 “승리보다 VVIP를 조사해야 한다. 아주 나쁜 X이다”, “몽키뮤지엄 사단이 버닝썬의 주인”이라는 제보자의 발언이 내보냈다. ‘몽키뮤지엄’은 승리가 운영했던 서울 강남구 청담동의 힙합 라운지로, 현재는 폐업 상태다.

|

사진=SBS ‘그것이 알고싶다’ 예고편 캡처 |

‘그것이 알고 싶다-버닝썬 게이트 그 본질을 묻다’ 편을 연출한 박경식 PD는 지난 18일 PD저널과의 인터뷰에서 “버닝썬을 누가 운영했고, 어떻게 커졌는지, 의혹이 왜 묵인됐는지를 다룰 예정”이라며 “기존에 강남 유흥업소를 운영해온 방식에서 (승리와 같은) 새로운 인물들이 들어오며 조력자, 경찰 간의 공조관계가 확장된 게 버닝썬 사태의 본질이라고 봤다”고 말했다.

‘버닝썬’ VIP가 김 씨의 말처럼 ‘큰 뉴스의 퍼즐 한 조각’인지, 박 PD가 말한 ‘조력자’인지 확인된다면 사태의 본질은 자연스럽게 드러날 것으로 보인다.