|

지난 1월 미국 라스베이거스에서 열린 세계 최대 가전박람회 CES2023에 전시된 LG전자 올레드 TV. [사진출처 = 연합뉴스] |

지난 2004~2005년 방영한 드라마 ‘영웅시대’는 국내 유수의 대기업인 삼성과 현대의 창업 일대기를 다뤄 화제를 낳았습니다. 지난해 종영한 드라마 ‘재벌집 막내아들’은 삼성 선대회장들의 어록과 일화를 차용해 관심을 끌었죠. 이는 곧 기업을 일구고 경영하는 과정에서 나오는 이야기가 드라마만큼 흥미롭다는 뜻일 겁니다. 10년 만에 올레드(OLED, 유기발광다이오드) TV 시장에서 맞붙게 된 두 기업의 재미있는 이야기를 소개합니다.

지난 2020년 열린 세계 최대 가전박람회 CES2020에서 한종희 삼성전자 부회장(당시 사장)은 “삼성전자는 올레드 설비가 없다. 분명히 말씀드리는데 올레드는 영원히 안 한다”고 공언했습니다. 올레드 패널 및 TV 생산 가능성에 관해 명확하게 선을 그은 거죠.

그런데 급변하는 TV 시장에서 영원이라는 건 없었습니다. 한때 반도체·휴대폰과 함께 한국 산업을 이끌었던 액정표시장치(LCD) 패널이 중국의 저가 공세에 밀려 수익성이 떨어지자 국내 기업들이 일제히 손을 떼는 상황이 벌어졌고, 자연스럽게 LCD TV 생산량도 줄었습니다.

이에 삼성전자는 LCD 패널의 빈자리를 메우기 위해 TV의 패널을 확보해야 할 필요가 생겼고, 결국 지난 2013년 이후 생산하지 않았던 올레드 TV를 이달 10년 만에 다시 출시했습니다.

당시엔 수율(결함이 없는 합격품의 비율)과 수익성이 낮다는 이유로 사업을 철수했지만, 올레드 TV 전망이 밝은 데다 개발에 허들이 높다는 점은 중국 업체를 견제하기에도 좋았죠.

한편 삼성전자의 재진출에 관한 LG전자의 반응이 재미있습니다. LG전자는 올해로 올레드 TV에 10년째 매진한, 전 세계 출하량의 약 60%를 생산하는 명실공히 업계 1위 업체인데요.

경쟁자 등장에 견제할 만도 한데 경쟁자가 없을 때는 비교 대상이 없어 고객을 어디까지 만족시켜야 하는지 몰랐다며 시장 저변 확대 차원에서 삼성전자의 진출을 환영한다는 뜻을 내비쳤습니다. 그간 이룬 성과와 쌓아놓은 노하우에 대한 자신감이 드러나는 반응이었죠.

삼성·LG의 경쟁을 ‘청백전’으로 부르는 이유

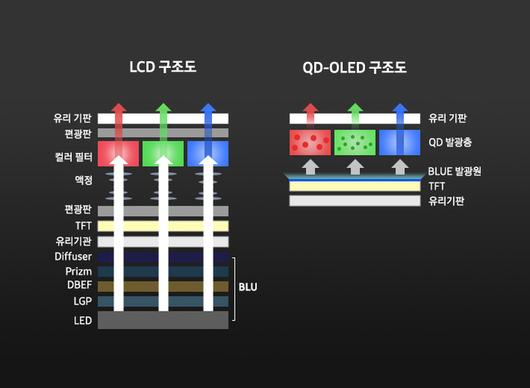

삼성전자가 그간 외면했던 올레드 TV에 다시 손을 댄 걸 보면 올레드가 LCD를 대체할 수 있다고 확신했을 겁니다. 그렇다면 LCD와 올레드는 어떤 차이가 있을까요. 이들 용어는 TV, 패널에 관한 뉴스나 증권보고서에도 흔히 나오니 알아두면 유익합니다.LCD와 올레드 패널의 가장 큰 차이점은 ‘광원’의 유무입니다. LCD 패널은 화면에 포함된 화소가 빛을 내지 못해 광원 역할을 하는 백라이트 유닛(BLU)이 필요합니다. 백라이트가 빛을 쏘면 이 빛이 적녹청(RGB) 컬러필터를 거쳐 다양한 색을 구현하죠.

빛을 효율적으로 사용하기 위해 편광판을 포함한 다양한 시트와 부품이 필요하므로 부품 수가 많고 구조가 복잡합니다.

여담으로 현재 삼성전자의 주력 제품인 QLED TV는 이름만 들으면 올레드 TV와 비슷하지만, LCD TV와 비슷한 원리로 구동됩니다. 다만 빛을 퀀텀닷(나노미터 단위의 초미세 반도체 입자) 필름에 통과시켜 색의 순도를 높인 게 특징이죠.

반면 올레드 패널은 소자 하나하나가 스스로 빛을 내고 이를 조절합니다. 소자가 발산한 빛이 컬러필터를 통과해 화면을 구현하죠. 백라이트 유닛 등이 필요 없어 올레드 패널은 LCD 패널보다 얇고 가벼우며 접거나 돌돌 말 수 있는 형태로도 만들 수 있습니다.

명암비가 뛰어난 것도 장점인데 이는 자체 발광하는 소자를 아예 꺼버리는 방식으로 검은색을 표현하기 때문입니다. 반면 광원을 끌 수 없는 LCD 패널은 빛을 가리는 방식을 쓰는데 그래도 빛이 미세하게 새 나가서 검은색을 완벽하게 구현하기 어렵습니다.

|

LCD와 퀀텀닷(QD)-OLED가 색상을 구현하는 원리. [사진 출처 = 삼성디스플레이] |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

물론 올레드 패널도 단점이 있습니다. 대표적으로 유기물 소자가 변질하거나 타서 화면에 잔상을 남기는 ‘번인’ 현상이 있습니다. 이 때문에 기업들은 유기물 소재를 바꾸거나 소비전력을 낮추는 등 번인 현상을 막기 위한 다양한 방법을 강구하고 있죠.

한편 모든 올레드 패널이 같은 건 아닙니다. 삼성전자와 LG전자의 올레드 패널은 발광 소자를 사용하는 방법에 차이가 있습니다. LG전자의 올레드 패널은 적녹청 소자를 수직으로 배열해 흰색 광원을 만들고, 그 위에 컬러필터를 올려 색을 구현합니다.

작년부터는 소자의 주요 구성 요소인 수소를 중수소로 바꿔 내구성을 높이고, 개인화 알고리즘을 적용해 화면 밝기를 개선한 올레드 패널을 채택하고 있습니다. 베젤 두께 역시 기존보다 30% 줄여 디자인도 개선했죠.

올해 출시한 신제품 일부에는 ‘마이크로렌즈어레이(MLA)’ 기술이 적용됐습니다. MLA는 화면에 마이크로렌즈를 깔아 빛을 확산시키고, 결과적으로 화면 밝기를 올리는 기술입니다. 77인치 4K 기준 화소 하나당 5117개, 총 424억개의 마이크로렌즈가 배치돼 있습니다.

|

퀀텀닷(QD)-OLED의 구조. [사진 출처 = 삼성디스플레이] |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

반면 삼성전자는 퀀텀닷을 이용한 퀀텀닷(QD)-OLED 패널을 사용합니다. 퀀텀닷은 빛을 비추거나 전류가 흐르면 입자 크기에 따라 색이 달라지는데 예컨대 2나노미터(㎚·10억분의 1m) 크기는 파란색, 3나노미터는 녹색, 7나노미터 입자는 빨간색을 띠죠.

QD-OLED 패널은 청색 소자로 광원을 만들고, 그 위에 퀀텀닷 입자를 입혀 청색광을 적색, 녹색 등으로 전환하는 방식으로 색을 구현합니다. 삼성전자에 따르면 청색광은 색 순도가 높아 넓은 범위의 색 표현이 가능해 실제 눈으로 보는 것과 가깝게 색을 표현합니다.

또 퀀텀닷은 빛을 전방위로 균일하게 발광시키는 특성이 있어 TV를 볼 때 어느 각도에서 보더라도 균일한 밝기와 색감을 전달합니다.

이런 차이 때문에 올레드 TV 시장에서 삼성전자와 LG전자의 경쟁을 청백전이라고 부르기도 합니다. 삼성전자는 청색, LG전자는 흰색 광원을 쓰는 올레드 패널을 쓰기 때문입니다.

뒤늦게 진입한 삼성…‘역전’ 클리셰 따를까

대부분의 드라마는 후발주자가 선두를 추월하며 극적인 이야기를 만들어 냅니다. 삼성전자 역시 이런 전개를 바라겠지만, LG전자가 쌓아놓은 10년간의 경험을 금방 넘어설 수 있을지는 미지수입니다.몇 가지 이유가 있는데 먼저 TV 가격에서 가장 비중이 높은 패널의 생산단가가 비싸기 때문입니다. 현재 삼성디스플레이가 삼성전자에 공급하는 올레드 패널 생산단가는 LG디스플레이가 LG전자에 공급하는 패널의 1.3배 수준인 것으로 알려졌는데 이를 줄이려면 패널 생산과정의 공정 스텝수를 줄이고, 수율을 끌어 올려야 합니다.

물론 LG전자도 마냥 가만있을 리 없죠. LG전자는 매년 올레드 TV 성능을 높이고 있는데 지난 2014년 처음 출시한 4K 올레드 TV와 비교하면 올해 출시된 제품의 밝기와 잔상수명은 3배가 됐고, 전력 소비량 오히려 40% 떨어졌습니다. 두뇌 역할을 하는 알파9 프로세서는 이미 6세대에 도달했는데 여기에 화질 향상, 잔상 제거를 위한 모든 노하우가 축적됐다고 밝혔습니다.

|

CES2023에서 조주완 LG전자 사장이 LG 올레드 10주년과 관련해 발언하고 있다. [사진 출처 = 연합뉴스] |

시장조사업체 트렌드포스는 올해 LCD 패널 출하량이 작년보다 3.1% 감소하는 반면 올레드 패널은 7.8% 증가할 것으로 전망했습니다. 특히 삼성디스플레이가 공급하는 QD-OLED 패널 출하량은 올해 26.5% 늘어날 것으로 예상했죠.

TV 트렌드가 LCD에서 올레드로 넘어가는 시기 삼성전자와 LG전자의 경쟁은 앞으로 어떤 드라마를 쓰게 될까요. 삼성전자의 극적으로 역전할 수도, LG전자가 꿋꿋하게 선두를 수성할 수도 있습니다.

올레드 없이도 지난 2006년부터 작년까지 17년 연속 전 세계 TV 시장 1위를 달성한 삼성전자가 어떤 전략을 펼칠지 기대됩니다.

[ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.