[WEEKLY BIZ] ‘오징어 게임’처럼… 성공 노린 OTT 산업, 167조원 시장서 모두 출혈경쟁

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

“시장은 무지개 끝에 금 덩어리가 없다는 것을 점점 더 우려하고 있다.”(투자은행 모건스탠리)

“돌아갈 길은 없다. 경쟁하려면 프리미엄 콘텐츠에 더욱더 많은 돈을 쏟아붓는 방법밖에 없다.”(마이클 네이던슨 미디어 애널리스트)

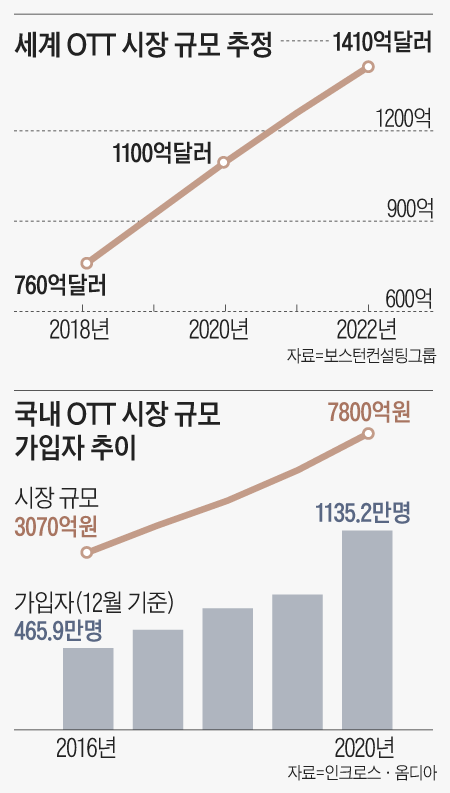

‘스트리밍(streaming·동영상을 실시간으로 재생하는 기술)’을 통해 언제 어디서든 TV나 스마트폰, 태블릿PC로 영상물을 볼 수 있는 OTT(Over-The-Top) 산업은 코로나 팬데믹을 계기로 폭발적으로 성장했다. 영화관을 멀리하고, 야외 활동 대신 집에서 드라마나 영화 시청을 즐기는 사람들이 늘면서 전 세계 OTT 시장 규모는 2018년 760억달러(약 90조원)에서 올해 1410억달러(약 167조원)로 2배 가까이 커질 전망이다(보스턴컨설팅그룹).

하지만 이런 폭발적인 성장 뒤엔 비관론도 높아지고 있다. 일반적인 산업은 초기에 출혈을 감수하고 대규모 투자를 하면 나중에 결실을 맺고 큰 이익으로 돌아온다. 공장을 짓는 제조업도, 가입자를 끌어 모으는 플랫폼 산업도 마찬가지다. 미국 최대 온라인상거래 업체 아마존이나 전기차업체 테슬라가 장기간 적자에도 투자금을 끌어모을 수 있었던 것도 일단 시장 지배자가 되면 막대한 이익을 올릴 수 있다는 기대 때문이었다. 그리고 이런 기대는 어느 정도 실현됐다. 하지만 OTT 산업은 예외다. 매년 천문학적인 돈을 쏟아붓는데도 경쟁자들은 갈수록 늘어나고, 소비자들은 유독 변덕스러워 걸핏하면 구독을 해지하기 일쑤다. 결국 OTT 시장을 평정해 돈을 쓸어 담겠다던 장밋빛 희망 역시 아득해지고 있다.

◇출혈 경쟁에도 성장세 둔화

DVD 배송 업체로 출발해 2007년 스트리밍 서비스에 뛰어든 넷플릭스는 2011년 중요한 결정을 한다. 자체 콘텐츠를 제작하기로 한 것이다. 다른 방송사나 영화사가 저작권을 가진 콘텐츠를 스트리밍하는 것만으로는 콘텐츠 경쟁에서 한계가 있다는 판단 때문이었다. 그렇게 해서 노르웨이 방송사와 합작해 2012년 방영한 TV 시리즈 ‘릴리해머’가 넷플릭스의 첫 오리지널이 됐다. 이후 리드 헤이스팅스 넷플릭스 CEO는 적자를 감수하며 콘텐츠에 과감하게 투자한다는 전략적 판단을 내렸다. 시장 반응은 호의적이었다. 2014년 월가 애널리스트들은 2021년이 되면 넷플릭스가 40억달러 이상의 현금흐름(cash flow) 흑자를 기록할 것으로 봤다. 하지만 현실은 기대와 딴판이었다. 가입자 수가 크게 늘어 구독료 수입이 증가했지만, 지출 역시 큰 폭으로 증가해 2011년부터 2020년까지 넷플릭스의 누적 현금흐름은 970억달러 적자를 기록했다. 지난해 초 헤이스팅스 CEO는 현금흐름이 비로소 손익분기점에 도달할 것이라고 장담했지만, 이 목표 역시 달성하지 못했다. 월가는 지난 4분기 넷플릭스 매출이 전년 동기 대비 16% 늘겠지만, 영업이익은 오히려 31% 감소했을 것으로 전망한다.

수익성은 좀처럼 개선되지 않는 반면 성장세는 둔화가 뚜렷하다. 지난해 2분기 넷플릭스 매출은 전년 동기 대비 2.5% 늘어나는 데 그쳤고, 최대 시장인 북미 지역 유료 가입자는 7391만명으로 전 분기보다 43만여 명 줄었다. ‘오징어 게임’ 흥행 덕분에 4분기 전 세계 신규 가입자는 625만명 늘어날 것으로 예상되는데, 이는 당초 기대했던 850만명에는 못 미치는 숫자다. 이런 요인들이 반영돼 넷플릭스 주가는 최근 두 달 새 25% 하락했다.

|

OTT전쟁 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

넷플릭스의 계획에 차질이 빚어진 것은 예상치 못한 막강한 경쟁자들이 시장에 뛰어들었기 때문이다. 디즈니·픽사·루카스필름·마블 등 초호화 콘텐츠를 보유한 디즈니가 2019년 11월 디즈니플러스라는 이름으로 스트리밍 사업에 뛰어들었고, 애플도 비슷한 시기 애플TV플러스를 출시했다. 유료 회원(아마존프라임)용 부가서비스 중 하나로 스트리밍을 제공해온 아마존 역시 2015년 이후 본격적으로 자체 콘텐츠 제작에 뛰어들었다. 크고 작은 회사를 다 합치면 현재 미국 내 OTT 업체는 200개가 넘는다.

하지만 사정이 녹록지 않은 건 경쟁자들도 마찬가지다. 지난 3분기까지 순조로운 구독자 증가세를 보여온 디즈니플러스는 4분기 구독자가 210만명 증가하는 데 그쳐 시장 전망치에 턱없이 못 미쳤다. ‘매년 140억~160억달러를 OTT 콘텐츠에 투자해 2024년엔 구독자 2억3000만~6000만명과 흑자를 달성한다’는 구상 자체에 큰 차질이 생긴 것이다. OTT 분야에 대한 막대한 투자 때문에 4분기 미디어·엔터테인먼트 부문 순이익은 전 분기 대비 39% 감소했다. 이런 내용의 실적 발표 이후 디즈니 주가 역시 약세를 면치 못하는 중이다.

규모만 작을 뿐 같은 일이 한국에서도 벌어지고 있다. 20여 개에 이르는 토종 OTT 중 1, 2위인 웨이브와 티빙은 2020년 각각 169억원, 61억원 영업이익 적자를 냈다. 왓챠도 155억원 적자다. 업계 관계자는 “그나마 넷플릭스나 디즈니플러스와 같은 글로벌 OTT는 가입자가 수가 많아 사정이 나은 편이다. 거액을 들여 내보낸 드라마가 실패하더라도 가입자들이 내는 요금으로 실패를 메울 수 있기 때문”이라며 “아직 우리나라 OTT는 콘텐츠를 확보하면 적자 폭이 커질 수밖에 없는 상황”이라고 했다.

|

◇천정부지 치솟는 투자 비용

하지만 OTT업체들은 콘텐츠 확보를 위해 매년 더 많은 돈을 쏟아붓고 있다. 영국 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 모건스탠리는 넷플릭스, 디즈니, 워너미디어, 아마존 등 미국 8개 미디어 기업이 올해 콘텐츠 확보에 투자할 돈은 최소 1150억달러(약 136조원)에 달할 것으로 추정했다. 넷플릭스는 올해 콘텐츠 제작에 170억달러(약 20조원) 이상을 쓸 예정이다. 작년보다 25% 늘어난 액수다. 디즈니는 영화와 드라마 제작에 작년보다 40% 늘어난 230억달러(약 27조원)를 지출할 계획이다.

국내 OTT 업체도 마찬가지다. 넷플릭스가 올해 5500억원을 한국 콘텐츠 확보에 투자한다는 계획을 내놓자 웨이브는 올해 800억원 이상, 2025년까지 총 1조원을 콘텐츠 확보에 투자하겠다고 발표했다. 웨이브 관계자는 “2019년 9월 출범 당시에는 2023년까지 3000억원을 투자한다는 계획이었지만, 업계 경쟁이 치열해지고 있어 자체적으로 만든 오리지널 콘텐츠 확보가 필수라 판단해 규모를 늘렸다”고 말했다. 티빙을 운영하는 CJ ENM도 2023년까지 4000억원을 티빙에 투자하고 100편 이상의 오리지널 콘텐츠를 제작하기로 했다. 또 약 1조원을 들여 할리우드 제작사 엔데버콘텐츠를 인수한다. 엔데버콘텐츠는 ‘라라랜드’, ‘킬링이브’ 등을 제작해 OTT 등에 공급해온 업체다. CJ ENM 관계자는 “티빙과 해외 OTT에 공급할 콘텐츠를 만드는 거점으로 활용할 계획”이라고 말했다.

콘텐츠 확보를 위해 스포츠 경기 중계권을 사들이는 경우도 늘고 있다. 미국에서는 애플TV가 최고 프로 스포츠 가운데 하나인 메이저리그 야구 중계권 일부를 놓고 협상을 벌이고 있다. 우리나라 OTT의 경우 지난해 티빙이 유로2020(유럽축구선수권대회) 중계권을 사들여 방송했는데, 2030 남성 시청자 비율이 2%포인트가량 늘어나는 효과를 봤다. 웨이브는 도쿄 올림픽 온라인 중계권을 따냈고, 쿠팡플레이는 국가대표 축구대표팀 경기를 오는 2025년까지 중계하기로 했다.

◇입맛 까다로워진 시청자, 방심하면 떠난다

OTT업체들이 적자를 감수하면서 콘텐츠에 막대한 금액을 쏟아붓는 것은 소비자들의 독특한 특성과도 관계 있다. 애플 같은 ‘생태계’를 갖춘 기업이나 모바일 게임, 페이스북 같은 소셜미디어 소비자들은 제품이나 서비스가 다소 마음에 안 들더라도 곧바로 떠나지는 않는다. 그동안 쏟아부은 돈과 시간이 매몰 비용으로 사라지기 때문이다. 하지만 OTT 시청자들은 구독 해지에 거리낌이 없다. 컨설팅업체 딜로이트는 올해 전 세계 OTT 가입자 가운데 1억5000만명이 해지할 것으로 내다봤다. 국내 한 업계 관계자는 “OTT에 돈 쓸 의사가 있는 사람들은 이미 상당수 가입했다. 재미가 없다고 생각하면 언제든 해지하겠다는 가입자가 많다”고 말했다.

시청자 눈이 갈수록 높아지는 것도 업계에는 부담이다. 한 업계 관계자는 “OTT 서비스가 처음 국내에 들어왔을 때는 낯설고 신기하기도 해서 가입한 OTT에 비교적 오래 머물렀다”며 “지금은 경쟁이 심해지면서 다른 업체가 내보내는 영화나 드라마가 히트 쳤다는 소식을 접하면 곧바로 해지하고 다른 곳으로 옮겨간다. 조금이라도 머뭇거리면 살아남을 수 없다”고 했다.

애플과 디즈니가 한국에서 고전하는 것도 이와 무관치 않다. 두 업체 나란히 작년 11월 한국에서 서비스를 시작했는데, 아직 이렇다 할 성과가 없다. 디즈니플러스의 경우 1만6000회차 이상의 콘텐츠를 제공한다고 홍보했지만, 막상 뚜껑을 열어보니 ‘볼만한 게 없다’는 평가가 많았다. 이 때문에 작년 11월 중순 59만여 명이었던 모바일 이용자 수는 20여 일 만에 29만명대로 떨어졌다. 애플TV플러스도 국내 상륙과 동시에 이선균이 주연한 한국 드라마 ‘닥터브레인’을 내보냈지만, 반향을 이끌어내지 못했다. 결국은 가입자들이 만족할 만한 콘텐츠가 부족하다 보니 벌어진 일이다.

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

◇콘텐츠 확보 경쟁에 제작사가 ‘갑’

콘텐츠 확보 경쟁이 치열해지면서 콘텐츠 제작비는 날로 치솟고 있다. 오늘날 넷플릭스를 있게 만든 작품으로 평가받는 TV시리즈 ‘하우스 오브 카드’ 시즌1(2013년 방영) 편당 제작비는 400만달러였으나, 2016년 방영을 시작한 ‘더 크라운’은 편당 제작비가 1300만달러(약 154억원)로 껑충 뛰었다. 최근 방영된 디즈니플러스의 ‘만달로리안’은 1500만달러(약 178억원), 마블 시리즈 ‘완다 비전’은 2500만달러(297억원)에 이른다. FT는 “콘텐츠 수요가 늘면서 로스앤젤레스에서는 촬영할 장소를 찾는 게 어려울 정도”라며 “건전한 무대였던 이 업계가 요즘은 (제작비 조달을 위해) 블랙스톤과 같은 사모펀드에 손을 벌리고 있다”고 전했다.

국내의 경우 10년 전만 해도 드라마 한 회당 4억~5억원 정도가 들어갔는데, 지금은 같은 드라마를 제작하려면 10억원 가까이 든다. 국내 대형 제작사 부장급 인사는 “10년 전만 해도 드라마에 대한 수요가 지금보다 훨씬 적어서 배우뿐 아니라 작가나 PD의 몸값도 낮았다”며 “지금은 너도나도 콘텐츠를 요구하는데, 배우나 작가는 한정돼 있어 이들을 서로 차지하려다 보니 몸값이 오르고, 제작비도 높아질 수밖에 없다”고 했다. 이 밖에 색 보정이나 그래픽 작업, 세트장 마련에 과거보다 훨씬 더 많은 돈을 쓸 수밖에 없다는 게 제작사들의 얘기다.

인기 콘텐츠를 놓고 OTT 간 경쟁도 치열하다. 보통 드라마나 영화 같은 콘텐츠는 제작사가 OTT에 소개하고, OTT가 선택해 방송하는 방식으로 이뤄진다. 그런데 OTT업체 간에 서로 좋은 작품을 차지하기 위해 경쟁하면서, 거꾸로 제작사가 OTT를 선택하는 일도 종종 생긴다. 지난해 한 콘텐츠 제작사는 국내 유명 드라마 작가가 집필한 드라마를 제작하기로 했는데, 지상파 방송국과 OTT 간 유치 경쟁이 벌어졌다. 결국 제작사는 가장 높은 금액을 제시한 OTT업체를 골랐다. 올해 연말 방송을 앞둔 드라마 ‘무빙’은 강풀 작가의 웹툰이 원작이고, 조인성·한효주·류승룡 등 스타 배우들이 주연을 맡았다는 이유로 관심을 끌었다. 여러 OTT가 눈독을 들였는데, ‘디즈니플러스’가 경쟁 끝에 따냈다.

◇멈추면 죽는 ‘치킨게임’

OTT업체들이 큰 출혈을 감수하면서도 줄곧 ‘전진 앞으로!’를 외치는 것은 시장이 일종의 ‘치킨게임(상대가 무너질 때까지 출혈 경쟁을 하는 것)’에 접어들었기 때문이라는 분석이 많다. 콘텐츠를 확보하기 위해 큰돈을 쓰면 적자가 나지만, 적자를 피하기 위해 아무런 투자도 하지 않으면 사업을 완전히 접어야 하는 상황으로 내몰릴 수 있다는 것이다.

국내 업체의 경우 몸집을 키우면 해외시장에 나설 수 있다는 기대도 있다. 웨이브나 왓챠는 2020년에 적자 폭은 커졌지만, 매출액은 각각 전년보다 2배 정도 늘었다. 웨이브를 운영하는 콘텐츠웨이브 김용배 팀장은 “국내시장은 한정돼 있지만, 글로벌 시장은 아직 공략할 공간이 충분하다고 보기 때문에, 지금의 투자는 미래를 내다보고 이뤄지는 것”이라고 말했다.

다만 어느 시점이 되면 도태되는 업체가 나올 수밖에 없다는 게 지배적 관측이다. 가입자 수는 한정돼 있고, 시장도 무한히 늘어날 수는 없기 때문이다. 업계 관계자는 “경쟁을 이겨내지 못하는 기업은 인수합병(M&A) 등을 통해 사라지는 게 미디어 시장의 생리”라고 말했다. 지난해 미국 디스커버리 채널은 통신사 AT&T에 합병됐고, 2019년에는 디즈니가 21세기폭스사를 인수한 바 있다. 유튜브는 2016년부터 이어온 자체 프로그램(유튜브 오리지널) 제작을 중단한다고 18일 발표했다. 이 전례 없는 OTT 전쟁에서 최후의 승자는 누가 될까.

☞OTT

넷플릭스, 디즈니플러스, 웨이브처럼 인터넷 ‘스트리밍(streaming)’을 통해 제공되는 온라인 동영상 서비스를 ‘Over-The-Top(OTT)’이라 부른다. 여기서 ‘top’은 텔레비전 셋톱박스(방송수신장비)를 지칭한다. ‘Over-The-Top’이라는 단어에는 ‘셋톱박스’를 넘어선다는 의미가 담겨 있다.

WEEKLY BIZ를 이메일로 보내드립니다.

Newsletter 구독하기 ☞ https://page.stibee.com/subscriptions/77676

[곽창렬 기자]

- Copyrights ⓒ 조선일보 & chosun.com, 무단 전재 및 재배포 금지 -

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.