[사건블랙박스]

친부 “딸 혼자 못 보내” 극단선택

투명인간처럼 살다 간 딸

죽어서도 무연고시신될 뻔

|

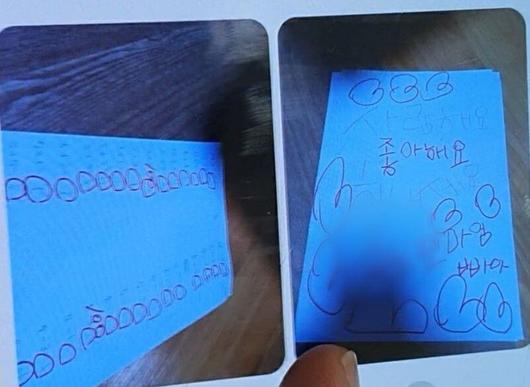

친모 백씨가 딸을 살해하기 전날 친부 A씨에게 보낸 사진. B양은 A4 용지에 '사랑해요 엄마, 아빠'라고 적었다. /A씨유족제공 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

18일 오후 인천시 미추홀구의 한 장례식장. 빈소에는 사흘 전 숨진 A(46)씨의 영정과 8세 앳된 얼굴의 여아 B양의 영정이 나란히 놓여 있었다. A씨는 B양의 친부다. 지난 8일 A씨와 사실혼 관계였던 친모 백모(44)씨가 딸의 호흡을 막아 숨지게 했고, 그로부터 일주일 간 집에 시신을 방치하다 15일 오후 3시 27분이 돼서야 119에 “구급차를 보내 달라. 아이가 죽었다”고 신고했다. 신고 7분 만에 구급대가 도착했다. 경찰은 잠긴 문을 두드리고 있었다. 타는 듯한 매캐한 냄새가 집에서 새어 나와 강제로 문 손잡이를 부수고 들어갔다.

백씨는 현장에서 경찰에 “내가 아이를 죽였다”고 진술했다. 숨진 아이는 침대 위에 눕혀져 부패가 진행되던 상태였다. 백씨는 이불과 옷가지를 모아 불을 피우고, 화장실에 쓰러져 있었다. 몸에는 수차례 자해한 흔적이 있었다. 백씨는 병원으로 후송됐다가 살인 혐의로 긴급 구속됐다. 별거 중이던 친부 A씨는 이날 경찰의 참고인 조사를 받고 밤 10시 30분쯤 인천의 한 아파트에서 숨진 채 발견됐다. 경찰 조사를 마치고 나선지 2시간 만이다. A씨는 경찰 조사에서 딸에 대한 죄책감을 호소한 것으로 알려졌다. 휴대전화 메모장에는 ‘OO(동생)야! 미안하다! 아이를 혼자 보낼 수도 없고, 딸 없이 살 자신도 없어’라는 세 문장이 유서처럼 남겨져 있었다. 세 가족에겐 무슨 일이 있었던 걸까.

◇딸 끔찍히 아꼈지만…“장례도 같이 못 치를 뻔”

평소 친부 A씨는 딸을 끔찍히 아꼈다고 한다. A씨 유족들은 딸과 함께 A씨를 보내려고 빈소를 하루 늦게 차리고, 빈소에도 딸 B양의 사진을 같이 올려 뒀다. 18일 B양의 국립과학수사연구원(국과수) 부검이 끝날 때까지 장례를 미뤘다.

하지만 법의 한계로 친부 A씨는 딸과 함께 장례를 치르지 못할 뻔했다. A씨는 사실혼 관계였던 백씨와 8년 전(2013년) B양을 낳았지만, 백씨가 출생 신고를 줄곧 거부해왔기 때문이다. 백씨는 10여년 전 남편과 헤어진 뒤 이혼을 하지않고 A씨와 사실혼 관계로 동거를 해왔다. 작년 6월부터 두 사람은 별거 상태였다.

이 때문에 부검을 마친 딸은 졸지에 ‘무연고시신’이 됐다. 출생 신고도 하지 않았고 친모는 구속, 친부는 사망했기 때문이다. A씨 유족들은 “아빠와 딸이 함께 장례라도 치를 수 있게 해 달라”고 구청 측에 사정했지만, “실제 아이 아빠임을 증명해야 한다”는 답만 돌아왔다. 결국 경찰이 ‘무연고사망이 아니고, 친부가 있다’는 확인서를 써 줬다. 19일 오후 부녀는 인천의 한 공원에 나란히 안치됐다.

A씨의 유족과 동창 등에 따르면, 택배 기사로 일하는 A씨는 매 주말마다 딸과 시간을 보냈다고 한다. “딸과 조금 더 시간을 보내고 싶다”고 입버릇처럼 말하기도 했다. 직장 동료들에게 딸을 소개하며 함께 밥을 먹거나, 택배 차를 타고 나들이도 다녔다. 실제 본지가 확인한 A씨의 휴대전화 앨범 속엔 딸과 유원지, 공원 등에서 찍은 사진 수십장이 남아 있었다. 작년 초에는 딸을 위해 휴대전화도 사줬다. A씨는 지난 8일 이후 딸과 연락이 되지 않자 주변에 불안함을 호소했고, 친모 백씨는 딸의 안부를 묻는 A씨에게 “딸이 내 고향집에 갔다” 등의 이유를 댔다고 한다.

|

18일 오후 인천의 한 장례식장에 친모 손에 숨진 8세 여아의 영정(왼쪽)과 친부 A(46)씨의 영정이 나란히 놓여 있다. /조유미 기자 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

◇딸, 모친 손에 죽기 전날에도 ‘사랑해요 아빠, 엄마’

딸을 살해한 백씨는 범행 당일에도 친부 A씨에게 아이가 ‘라면 먹는 동영상’을 보내는 등 태연하게 행동했다. 백씨는 범행 전날인 지난 7일 오후 11시 22분 A씨에게 아이가 수학 문제 100점을 받은 시험지와, A4 용지에 적힌 손글씨 사진을 각각 보냈다. 아이는 삐뚤빼뚤한 글씨로 ‘사랑해요, 좋아해요, 힘내세요. 엄마, 아빠’라는 문구와 하트 10개를 그려 넣었다. 이 메시지를 받은 A씨는 “100점 맞은 것 축하한다고 해!”라고 기뻐하며 답했다. 이어 백씨는 8일 0시 5분에 아이가 라면을 먹는 동영상을 추가로 보냈고, “(라면을) 다 먹는데 대단하다”고도 했다. 백씨는 이 메시지를 보낸 당일 인천시 미추홀구 자신의 집에서 딸을 살해했다.

◇친부, ‘딸 출생 신고’ 원했지만…”엄마가 수차례 거절”

백씨와 A씨는 딸의 출생 신고를 두고 끊임없이 마찰을 빚었다고 한다. 작년 6월부터 별거를 시작한 이유도, “아이를 학교에 보내야 하니 출생 신고를 하라”는 A씨 요구를 백씨가 들어주지 않았기 때문이라는게 A씨 유족 측 얘기다. 백씨는 전 남편과 이혼하지 않은 상태에서 딸을 낳게 되자, 법적 문제 때문에 출생 신고를 하지 않은 것으로 알려졌다. 가족관계등록법상 미혼모는 원하면 바로 출생 신고를 할 수 있다. 하지만 미혼부는 아이 어머니의 성명이나 등록기준지, 주민등록번호 등을 알 수 없는 경우에 한해 가정법원의 확인을 거쳐 출생 신고가 가능하다.

A씨 유족에 따르면, A씨는 딸의 출생 신고를 하기 위해 경찰·동사무소·교육청 등에 문의했지만 “친모가 수개월 연락이 되지 않아, 딸이 고아원에 가는 정도의 상황이 돼야 친부가 출생 신고를 할 수 있다”는 답을 들었다고 한다. A씨는 지난해 백씨에게 “딸의 교육을 위해서라도, 고향에 가 있는 등의 방법으로 수개월 연락이 되지 않는 상황을 만들어 출생 신고를 하자”고 했지만 백씨가 거부한 것으로 알려졌다.

|

딸을 살해한 친모 백씨가 B양과 함께 살던 집. /신지인 기자 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

실제 두 사람이 주고 받은 메시지 내용을 보면, A씨는 지난해 10월 22일 생활비를 달라는 백씨에게 “내일까지 출생 신고 됐는지 확인할 수 있는 것을 보내라. 등본이 됐든, 주민번호가 됐든”이라며 “아이 출생신고 한다고 받아간 돈이 3번째다. 하라는 출생 신고는 뒷전이냐”고 했다.

결국 8세 된 딸은 서류상 태어난 적이 없는 사람이 됐다. 출생 신고를 하지 않으면 각 시·도 교육청이 취학 아동 대상으로 보내는 취학 통지서도 발송되지 않고, 의료보험 혜택도 받을 수 없다. 백씨는 경찰 조사에서 “법적 문제로 딸의 출생 신고를 할 수 없었고 올해 3월 학교에 입학시키려 했다”고 주장하고 있다.

◇”친부, 최근까지 생활비와 양육비 보냈다”

A씨는 최근까지도 꾸준하게 백씨에게 생활비와 양육비 등을 보냈다. 백씨는 당초 경찰 조사에서 “생활고로 힘들었다”며 범행 이유를 진술했지만, 경찰 관계자는 “(아빠가) 성실했고, 최근까지 백씨에게 돈을 보내준 것으로 보인다”고 했다. 알려진 것처럼 백씨는 ‘기초생활수급자’도 아니었던 것으로 확인됐다.

백씨는 휴대전화도 친부 A씨 명의로 개통했고, 매달 청구 비용과 계좌번호를 A씨에게 보냈다. 전기요금 등 공과금도 “내일까지 내라고 한다”며 납부를 요구했다. 백씨가 딸과 함께 살던 인천의 집도 10년 전쯤 A씨 이름으로 계약됐다. 집 주인은 “매달 월세를 밀리지 않고 꼬박꼬박 냈다”고 했다.

A씨의 카카오톡에는, 백씨가 보낸 ‘내일 필요하니 7만원을 보내라’ ‘쌀과 반찬을 사야 한다’ ‘아이 약을 사야 한다’ ‘시장에서 김 좀 사달라’ ‘인터넷 비용과 야쿠르트 값을 달라’ 등의 메시지가 남아있다. 배달 횟집에서 4만2000원어치 회를 시키고 계좌 번호와 금액을 보내며 “입금하라”고 한 적도 있었다. A씨는 이런 요구에 ’10만원 보내놨다' ‘돈 보내겠다’ 등으로 답했다. 백씨의 자택 현관문에 걸려 있는 우유 가방에 현금을 놓고 가기도 했던 것으로 전해졌다.

현재 백씨는 딸을 살해한 이유에 대해 “생활고를 비관해서 죽였다”고 주장하고 있는 상태다. 경찰은 “추가 수사를 통해 진위 여부를 따져보겠다”고 했다. 사건을 수사 중인 인천 미추홀경찰서 관계자는 출생 신고 문제에 대해서 “우린 살해 사건만 따질 뿐”이라고 했다.

[조유미 기자]

- Copyrights ⓒ 조선일보 & chosun.com, 무단 전재 및 재배포 금지 -

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.