스펙 한줄에 목숨 거는 학생들은 울며 겨자먹기

|

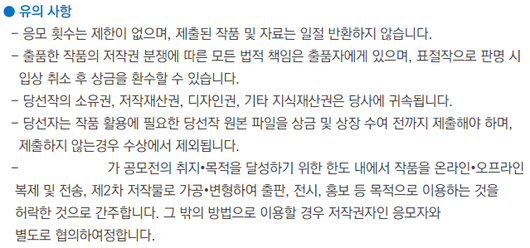

한 기업의 디자인 공모전 유의사항에 '출품작 저작권이 당사에 귀속된다'는 내용이 포함돼 있다. 홈페이지 캡처 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

대학생 A(21)씨는 최근 중견기업 S사가 주최한 디자인 공모전에 어렵게 입상했지만 미련없이 수상을 포기했다. 자기 아이디어가 하나의 작품으로 인정받았다는 생각에 들떠 있던 A씨에게, S사는 "상을 받으려면 원본 파일에 대한 저작권을 회사에 넘겨야 한다"며 저작권 양도를 요구했다. A씨는 "달랑 5만원짜리 상품권 한 장 주면서 노력의 결과물을 모두 가져가겠다는 발상 자체가 잘못된 것 아니냐"며 분노했다.

취업난을 뚫으려는 절박한 청년들을 상대로 기업들이 소액의 상금을 건 뒤 출품작 저작권 자체를 가져가려는 불공정 사례가 그치지 않고 있다. 기업들은 공모전 안내문에 이미 '저작권은 주최측에 귀속된다'는 내용을 담아 문제될 게 없다고 항변하지만, 이런 불리한 문구 자체가 기업의 '갑질'이라는 지적이다.

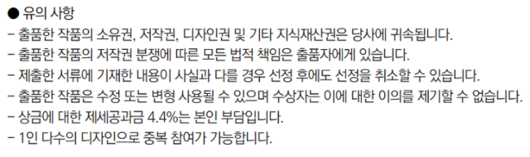

12일 한국일보가 디자인공모전 등을 주최하는 기업들의 사례를 종합한 결과, 통상 기업들은 공모전 안내문 하단 유의사항에 작은 글씨로 저작권과 관련된 내용을 고지하고 있 다. 구체적 문구는 회사별로 다르지만, 대개는 '출품작의 소유권 등 모든 권한이 기업에 귀속된다'는 취지의 내용이 담겨 있다.

공모전에 응시하는 취업준비생이나 대학생들도 이런 조항이 불합리하다고 여기지만, 이를 받아들이지 않을 수 없어 울며 겨자먹기로 응할 수밖에 없다. A씨 사례에서도 A씨가 S사에 "5만원에 저작권을 모두 넘겨야 하느냐"고 질문했으나, 회사는 "안내 유의사항에 다 기재돼 있는 내용이니, 수상을 포기할 거면 빨리 말해 달라"며 고압적 태도를 보였다. 이력서에 쓸 경력(스펙) 한 줄이 급한 취업준비생 입장에선, 수상 경력을 얻으려면 자기 작품의 저작권을 모두 포기해야 하는 셈이다.

|

한 기업의 디자인 공모전 유의사항에 '출품작 저작권이 당사에 귀속된다'는 내용이 포함돼 있다. 홈페이지 캡처 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

특성화고등학교에 재학 중인 학생 B씨도 최근 한 기업 설명회에서 비슷한 경험을 했다. B씨는 "화이트보드 회사가 디자인 공모전을 소개하는데 상금 20만원에 저작권을 모두 넘겨야 한다고 했다"며 "말도 안 되는 조건이라 생각해 설명회를 제대로 듣지도 않고 중간에 나왔다"고 말했다.

이처럼 기업이 공모전을 통해 저작권에 대한 정당한 계약 없이 권리를 양도받는 행위는 A씨와 B씨 사례에만 그치지 않는다. 올해 3월 문화체육관광부와 한국저작권위원회가 최근 4년간 공공부문 창작물 공모전 525건을 분석한 결과, 저작권이 응모자 측에 귀속되는 경우는 절반에도 못 미치는 223건에 불과했다.

문화체육관광부는 2014년 발표한 '창작물 공모전 지침'에 "공모전 출품작의 저작권은 저작자인 응모자에게 귀속된다"는 내용을 명시했지만, 강제성 없이 권고 수준이다 보니 현장에선 별다른 구속력이 없다. 특히 공공부문이 아닌 민간기업 공모전은 정부의 감시 대상에도 포함되지 않아 이런 문제가 더 심각하다. 디자인 기업 관계자는 "공모전 유의사항에 당사로 저작권을 귀속한다는 조항을 포함하는 민간 기업이 열에 아홉은 될 것"이라고 말했다.

푼돈에 청년들의 저작권을 빼앗아가는 사례가 반복되는 현상에 대해 김기태 세명대 디지털콘텐츠창작학과 교수는 "아무리 사전 고지를 했더라도 그 자체로 법적 효력이 발생한다고 볼 수는 없다"며 "소액의 상금을 대가로 모든 저작권과 2차 창작물 가치까지 가져가려는 의도는 명확하게 부당한 처사"라고 강조했다. 문체부 측은 "저작권 관련 공모전 민원 사례를 광범위하게 포함해 지침 개정안을 준비하고 있다"고 밝혔다.

최은서 기자 silver@hankookilbo.com

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.