|

문재인 대통령의 오는 23, 24일 중국 방문은 향후 한반도 정세에 중요한 변곡점이 될 것으로 예상된다. 청와대는 아베 신조(安倍晋三) 일본 총리와 시진핑(習近平) 중국 국가주석과의 양자 정상회담을 추진 중이라고 밝혔다. 멈춰선 한반도 평화프로세스를 재가동시키기 위한 뾰족한 방안을 찾지 못한 상황에서 중국의 역할론이 어느 때보다 중요해졌다. 또 일본의 경제보복 문제도 이번 기회에 풀지 못하면 한·일 갈등도 장기전으로 치달을 수 있기 때문이다.

◆중국에 지렛대 역할 요청할 듯

문 대통령은 시 주석과의 정상회담이 마련되면 우선 북한 문제가 중요한 현안으로 올려질 것으로 예상된다. 청와대는 조율 중이라는 이유로 공개하지 않고 있지만 쓰촨성 청두에서 열리는 한·중·일 정상회담 일정을 감안하면 방중 첫날인 23일이 유력해 보인다.

|

북한의 대륙간탄도미사일(ICBM) 시험발사 가능성이 높은 상황에서 북·미 양국은 연일 거친 비방을 주고받으며 긴장감을 고조시키고 있다. 이에 따라 비핵화를 향한 한반도 평화프로세스도 일단 멈춰선 상황이다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 문 대통령에게 북·미 협상의 중재 역할을 주문한 상황이지만, 북한과의 직접 소통도 여의치 않은 것으로 알려졌다. 때문에 일각에서는 대통령 특사를 북에 보내는 방안이 거론된다. 문 대통령의 편지 외교를 통해 김정은 북한 국무위원장과 직접 소통해 매듭을 푸는 방식이다.

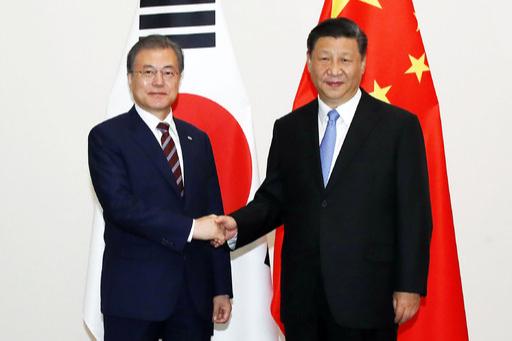

동시에 중국을 지렛대로 활용해야 한다는 지적도 나온다. 문 대통령이 리커창(李克强) 중국 국무원 총리 외에 별도로 시 주석과 만나는 이유 중 하나다. 중국을 메신저로 하는 우회 소통 방식을 통해서라도 북한과 대화의 물꼬를 터야 한다는 것이다. 지난 일본 오사카에서 열린 주요 20개국(G20) 정상회의에서 문 대통령과 시 주석의 한·중 정상회담이 이후 남·북·미 정상의 판문점 대화(6·30)로 이어지게 했다. 시 주석이 김 위원장을 움직이게 해 북한이 통보한 ‘연말 시한’을 유예할 경우 북·미 협상도 다소 숨통이 트일 수 있다.

◆일본은 경제보복과 지소미아 해법 모색

문 대통령은 방중 기간 중 아베 총리와 별도 정상회담을 하는 방안을 추진하고 있다. 꼬여버린 양국의 갈등이 이번 회담에서 얼마만큼 풀릴 수 있을지가 과제로 떠오를 전망이다. 양국은 지난달 22일 한·일 군사정보보호협정(GSOMIA·지소미아) 종료를 앞두고 ‘파국은 피해야 한다’는 취지에서 한 걸음씩 물러선 상태다. 한국은 지소미아 종료 조건부 연기를 했고, 일본은 한국에 대한 수출규제를 재검토하기로 하면서 갈등은 잠시 봉합시킨 상황이다.

|

문재인 대통령이 지난 11월 4일 오전(현지시간) 태국 방콕 임팩트포럼에서 열린 '제22차 아세안+3 정상회의'에 앞서 아베 신조(왼쪽) 일본 총리와 사전환담을 하고 있다. 청와대 제공 |

당국은 이번 정상회담을 통해 일본의 대(對)한국 수출규제 문제가 해소되는 계기가 될 것으로 기대하고 있다. 수출관리정책대화가 16일로 잡혀 있는 등 실무 대화도 본격화하는 흐름이다. 일본도 최근 들어 수출규제로 인한 자국 기업의 피해가 상세하게 보도되는 등 출구 마련에 적극적일 것이라는 전망도 나오고 있다.

하지만 단순히 수출규제가 이번 사태의 원인이 아니라 강제징용 문제 등 과거사 문제가 얽혀있다는 점에서 해법 마련이 녹록지 않을 것이라는 신중론도 만만치 않다. 문희상 국회의장이 한·일 양국 기업과 국민 성금으로 위자료를 지급하는 이른바 ‘1+1+α’ 방안을 마련하는 등 양국 간 물밑 협상이 진행되고 있지만 일부 피해자 및 단체가 부정적인 의견을 제시하고 있어 난항이 예상된다. 청와대 관계자는 이와 관련해 “피해자가 동의하지 않는 방안을 합의할 수 없다는 입장은 변함이 없다”고 말했다. 때문에 이번 정상회담에서는 강제징용 문제는 추후 협상으로 넘기고 수출규제 문제만 논의될 가능성도 배제할 수 없다. 청와대 관계자는 “일본이 수출규제 이전으로 돌아간다면 지소미아도 당연히 연장으로 결론을 내릴 것”이라고 말했다.

김달중 기자 dal@segye.com

ⓒ 세상을 보는 눈, 세계일보

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.