|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

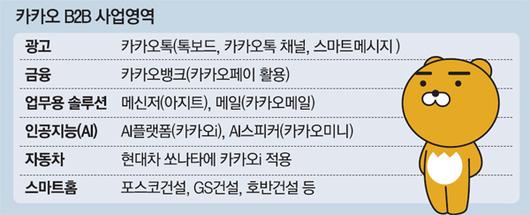

카카오가 카카오톡 내 광고·마케팅 도구에 이어 인공지능(AI)으로 기업 고객 대상 수익 확대에 나선다. 카카오는 이를 위해 다음달부터 사내독립기업(CIC)인 'AI랩'을 자회사 '카엔(가칭)'으로 독립시켜 기업 간 거래(B2B) 사업 전반에 힘을 싣는다. 일반 소비자 대상 사업의 성장 한계를 넘어 수익성과 안정성을 담보할 수 있는 기업 고객으로 눈을 돌리는 것이다.

17일 카카오에 따르면 카엔은 다음달 1일 공식 출범을 위한 막바지 절차에 착수했다. AI랩 소속 개발자 등 400~500명이 카엔으로 자리를 옮기며, 기업용 협업 솔루션 '아지트' 사업과 담당 조직도 이쪽으로 이동할 예정이다. 새 자회사 대표는 예정대로 백상엽 AI랩 대표가 맡는다. 백 대표는 LG CNS 미래전략사업부장(사장) 출신 B2B 사업 전문가로, 지난 5월 카카오에 합류했다. 카카오 창업 초기 카카오톡 안드로이드 버전 개발을 담당했던 부사장급 인사도 AI랩에 있다가 카엔 소속으로 변경되는 것으로 알려졌다.

카카오는 AI 기술을 새로운 캐시카우로 키워내기 위해서는 소비자 대상 사업보다 B2B 모델이 적합하다고 판단한 것으로 알려졌다. 카카오는 검색 포털 '다음', 음악 플랫폼 '멜론', AI 스피커 '카카오 미니' 등 다양한 영역에 걸쳐 추천·음성인식 등 AI 기술을 접목해왔다. 하지만 대부분 기존 서비스 고도화를 위한 것이었다.

또 소비자 대상 AI 서비스는 규제 장벽도 더 높아 B2B 사업 확대가 필수라는 지적이 나온다.

카카오는 이미 GS건설, 현대자동차 등에 AI 솔루션을 공급하며 경험을 쌓아왔다. 이 같은 추세는 카카오뿐 아니라 다른 인터넷기업들도 마찬가지다. 네이버도 올해 상반기부터 AI 개발 조직인 '서치앤클로바'를 통해 본격적으로 기업 고객을 유치하고 있다.

카카오 관계자는 "다음달 1일 B2B 자회사 정식 출범을 위한 조직 정비와 사업 구체화를 위해 막바지 절차에 총력을 기울이고 있다"며 "지금까지 수많은 소비자를 대상으로 축적해온 경험, 데이터, 기술을 기업 고객 대상으로 적용하는 시도"라고 말했다.

특히나 이번 분사는 김범수 카카오 이사회 의장이 수년간 직접 강조해온 영역을 시험대에 올리는 것이어서 주목된다. 김 의장은 2017년 AI를 새로운 성장동력으로 제시했다. 그해 AI 전문 자회사 '카카오 브레인'을 설립하고 직접 대표를 맡았다. 이어 올해는 카카오 임직원들에게 "B2B 사업에 힘써야 한다"고 주문했다. 이 때문에 카카오 안팎에서는 AI와 B2B가 결합된 '카엔'이 회사 미래 성장에 크게 기여할 것으로 기대하고 있다.

카카오는 AI뿐 아니라 기존 서비스에서도 기업 대상 사업을 강화하고 있다. 일반 소비자 대상 서비스인 카카오톡을 활용해 단순 광고에 그치지 않고, 기업이 소비자와 소통하고 이들을 관리할 수 있는 창구를 제공한다는 전략이다. 올해 선보인 카카오톡 내 광고 '카카오톡 비즈보드'나 카카오톡 메시지를 활용한 마케팅 도구들은 기업 고객을 상대로 긍정적 반응을 얻으며 성과를 내기 시작했다. 카카오가 최근 출시한 적립포인트 '카카오콘', 카카오톡 안에서 확인할 수 있는 '카카오 메일' 등도 이러한 사업 추세와 무관하지 않다는 분석이다. 이는 다음, 멜론 등 카카오가 인수한 주력 플랫폼 이용자 데이터를 카카오톡 이용자와 통합하려는 과정의 일환으로 분석된다.

카카오콘은 보상을 통해 다양한 서비스에 분산된 이용자를 하나로 묶어주는 도구다. 카카오는 이를 다른 서비스와 카카오톡 계정의 통합, 멜론 정기 결제 등 이용자 데이터 확보에 활용하고 있다. 다양한 이용자 행태 데이터를 확보하고 이를 통합 관리하면 더욱 정교한 AI 개발이 가속화할 것으로 예상된다. 또 카카오 메일은 전자결제, 고지서 등 사업과도 밀접한 연관이 있다. 인터넷업계 관계자는 "카카오콘은 메신저, 포털, 음악, 웹툰, 웹소설 등 다양한 플랫폼으로 분산된 이용자를 하나로 이어주는 동력이 되고 있다"고 말했다.

[오대석 기자]

[ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.