|

대회에서 라운드전 프로들의 워밍업과 아마추어의 워밍업은 차이가 난다. |

[헤럴드경제 스포츠팀= 남화영 기자] 프로 골퍼는 라운드를 임박해 웨지 샷을 하지만 아마추어 골퍼들은 모든 샷을 연습한다.

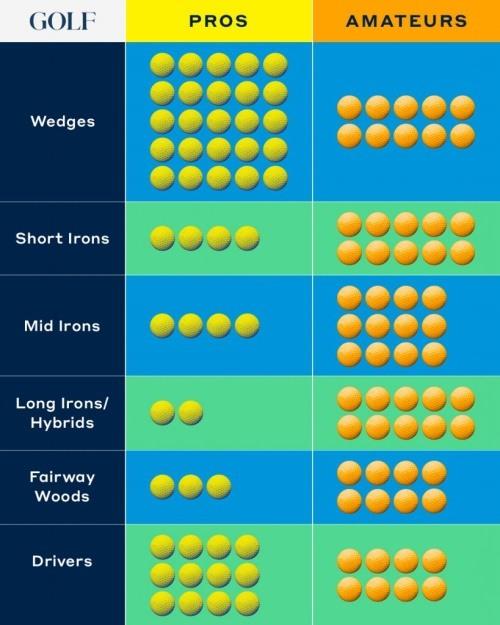

미국 골프전문지 <골프닷컴>은 최근 다양한 선수들과 중간 핸디캡을 가진 아마추어 골퍼들과의 설문 조사를 통해 라운드 전 드라이빙 레인지에 갔을 때 볼 50개를 가지고 두 골퍼가 어떻게 사용하는지 행태 비교하는 기사를 실었다.

‘골프황제’ 타이거 우즈의 코치를 지낸 션 폴리는 “골퍼들은 드라이빙 레인지에 가서 7번 아이언을 들고서 바람 없는 평평한 곳에서 여러 번 샷을 한 뒤에 그게 왜 코스에서는 안 되는지 투덜거린다”면서 “그건 라운드 현장에서와 똑같은 조건에서 샷을 연습하지 않기 때문”이라고 진단했다.

라운드를 앞두고 워밍업한다면 평균적인 핸디캡을 가진 아마추어 골퍼들은 백에 있는 모든 클럽을 한 번씩 다 치려 하고 그중에 미들 아이언에 포커스를 맞춘다. 50개의 볼을 친다면 12개는 자주 쓰는 6, 7번 사이의 미들 아이언을 연습한다. 8번부터의 숏 아이언과 웨지 샷, 롱 아이언이나 하이브리드는 10번 씩 골고루 연습한다. 페어웨이우드와 드라이버는 8번씩 샷을 연습한다.

|

골프닷컴은 최근 인터넷판에서 라운드 전 50개의 샷을 워밍업하는 아마추어와 골퍼 연습 습관 차이를 비교했다. |

반면 평소에 연습을 매일 거르지 않는 프로들은 선택과 집중을 한다. 웨지 샷을 절반에 가까운 25번을 한다. 그리고 드라이버를 잡고 12번 한다. 그밖에 숏 아이언, 미들 아이언은 4번씩, 페어웨이우드는 3번, 롱 아이언이나 하이브리드 샷은 두 번에 그친다. 웨지를 가지고 공을 띄우거나 굴리거나 거리를 달리하는 각각 다른 샷을 연습한 뒤에 드라이버도 그렇다. 똑바로 치는 샷과 함께 페이드, 드로우, 낮게 치는 샷 등이 모두 잘 나오는지를 점검한다.

한편 프로와 아마추어 골퍼의 라운드 전 워밍업 차이를 분석하는 이같은 실험은 경쟁매체인 <골프다이제스트>에서도 진행한 바 있다.

1873명의 미국 아마추어 골퍼에게 물었더니 ‘라운드를 앞두고 연습장에서 샷을 하면서 몸을 푸는’ 골퍼들의 비율은 33.5%였고 31.5%는 ‘가끔’이었으며 ‘전혀 하지 않는다’는 응답이 10.4%가 나왔다. 한국과는 달리 미국의 골프장들은 대체로 티샷 전에 몸을 풀 수 있도록 드라이빙 레인지를 보유하고 있는 데서 나온 설문 결과다.

연습그린에서 칩샷이나 퍼팅을 연습하는 빈도에 대해서도 ‘빠지지 않고 늘 연습한다’고 응답한 아마추어가 40.5%, ‘가끔 한다’가 37.7%였지만 전혀 안 하는 골퍼도 5.6%가 나왔다. 반대로 라운드를 마치고 연습장을 찾는 아마추어는 1.6%에 불과했으며 52.5%는 라운드를 마치고 연습장으로 향하지 않았다. 반면 프로는 이를 거의 라운드마다 습관처럼 지키고 있는 점이 달랐다. 가장 차이나는 점은 라운드 후에 프로는 거의 샷 점검을 했으나 아마추어는 절반 이상이 하지 않았다.

|

라운드를 앞둔 아마추어 골퍼 중에 벼락치기 연습을 하려는 경우도 종종 있다. |

하지만 라운드를 앞둔 연습장의 워밍업만으로 실전 라운드에서 크게 더 나아지지 않는 건 아마추어나 프로 골퍼가 마찬가지였다. US오픈에서 2승을 거둔 레티프 구센(남아공)은 워밍업에 대해 이렇게 구분했다. “일반적으로 나는 연습장에서는 좋은 샷을 하지 않아요. 곧게 날아가는 샷을 하는 것에 치중하지 않거든요. 오로지 마음의 긴장을 풀고 편안한 리듬을 찾는 것에 집중하죠. 그런데 아마추어들은 플레이 직전에 연습을 하려는 경우가 너무 많아요.”

스티브 플레시(미국)는 라운드 전후 연습을 구분했다. “스윙을 가다듬어야 할 때는 라운드를 끝낸 다음이고, 아예 플레이를 하지 않는 날이면 더 좋습니다. 내 경우 시합 전에 지나치게 기술적인 부분에 너무 많은 시간을 할애하거나 몸을 피로하게 하지 않습니다.”

베테랑 골프 교습가인 척 쿡은 연습장에서 첫 세 홀만 플레이할 것을 권하는데, 이는 닉 팔도(잉글랜드)와 세베 바예스테로스(스페인) 등 다양한 선수들이 하던 워밍업 노하우였다고 한다. “타깃을 구체적으로 정하고, 바람의 상태을 감안해 사용 빈도가 가장 높은 클럽들에 집중해서 몸을 푸는 게 좋아요.”

2011년 PGA챔피언십 챔피언인 키건 브래들리(미국)는 티타임 전에 항상 50분만 워밍업을 했다. 퍼팅에 10분, 샷 20분, 그리고 다시 퍼팅 10분, 그리고는 남은 10분 동안 편안하게 라운드를 준비한다. 한때 세계 랭킹 1위에 올랐던 루크 도널드(잉글랜드)는 늘 65개의 볼을 치고 경기에 나갔다.

여기서도 알 수 있는 건 라운드 전 워밍업은 그 자체로 워밍업이지 연습이 되어선 안된다는 사실이다. 라운드 당일 새벽부터 연습장을 찾거나 전날 밤에 무리해서 벼락치기 연습하는 아마추어 골퍼들이 새겨들을 교훈인 듯하다.

sports@heraldcorp.com

- Copyrights ⓒ 헤럴드경제 & heraldbiz.com, 무단 전재 및 재배포 금지 -

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.