|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

[파이낸셜뉴스] 2020년 1월 현재 최저임금도 받지 못하고 일하는 알바생이 16.7%로 나타났다. 이는 지난 해 21.2%보다 4.5%P 가량 감소한 수치로, 최저임금 미적용 비중이 가장 높은 알바는 올해도 '여가/편의' 업종 알바였다.

아르바이트 대표포털 알바몬은 2020년 법정 최저임금의 적용 실태를 파악하기 위해 2020년 1월 현재 아르바이트 중인 알바생 1938명을 대상으로 설문조사를 실시하고 그 결과를 발표했다.

알바몬은 먼저 알바생들이 1월 현재 받고 있는 급여를 조사했다. 시급을 기준, 주관식으로 진행된 질문 결과 알바생들의 평균 시급은 2020년 법정 최저시급인 8590원보다 384원이 높은 8974원으로 조사됐다. 알바 업종별로 살펴 보면 △교육/학원 알바가 1만297원으로 가장 높은 시급을 받는 것으로 집계됐으며, △생산/노무 9317원 △기타 9185원 순으로 높은 급여를 받고 있었다. 매장 알바의 경우 일반매장(8812원)이 브랜드매장(8704원)보다 다소 더 높았다. 특히 편의점, PC방 등 여가편의 업종 알바의 평균 시급은 8,645원으로 가장 낮은 급여를 기록했다.

알바몬은 특히 근로계약서를 작성한 알바생들이 그렇지 않은 알바생에 비해 높은 평균 시급을 기록한다고 전했다. 알바몬이 근로계약서 작성여부에 따라 응답군을 나눠 평균 시급을 집계한 결과, 근로계약서 작성 여부 및 방식에 따라 최대 1482원에 이르는 큰 격차를 보였다고 밝혔다. 먼저 알바몬앱 등을 통해 △전자근로계약서를 작성한 응답군(203명)의 시급이 평균 9751원으로 가장 높았다. 이어 △서면근로계약서 작성 그룹(1095명)의 평균 시급 역시 8956원으로 높았다. 반면 대략적인 부분에 대해 설명을 듣는 방식으로 △구두 계약만 마친 그룹(519명)은 8870원으로 낮았다. 특히 아예 △근로계약서를 작성하지 않은 그룹(121명)의 평균 시급은 8269원으로 지난 해 법정 최저임금 8,350원에도 미치지 않아 눈길을 끌었다.

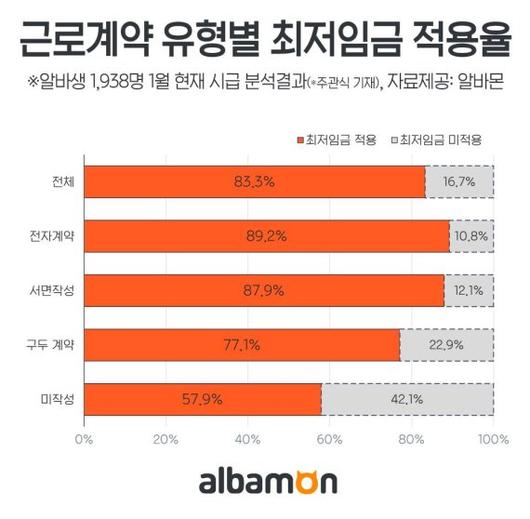

최저임금 적용율도 이와 다르지 않았다. 알바생들이 직접 입력한 시급을 <최저임금 적용>, <최저임금 미적용> 등 2개 기준으로 분류해 보면 △전자계약서 작성 그룹은 89.2%, △서면계약서 작성 그룹은 87.9%로 10명 중 9명에 가까운 알바생들이 최저임금을 적용받고 있었다. 반면 △구두계약 그룹은 77.1%로 최저임금 적용율이 떨어졌다. △근로계약서 미작성 그룹은 최저임금도 못받는 알바생 비중이 42.1%로 다른 그룹과 비교해 크게는 4배 가까이 높았다.

그러나 설문에 참여한 전체 알바생의 최저임금 적용율은 지난 해 알바몬 조사 결과보다 소폭 올랐다고 밝혔다. 지난 해 조사에서 최저임금에 못 미치는 급여를 받는 알바생의 비중은 21.2%로 나타난 바 있다. 올해 조사에서는 이보다 4.5% 포인트가 감소한 16.7%로 나타났다. 이에 따라 최저임금 적용율은 지난 해 78.8%에서 올해 83.3%로 소폭 증가했다.

알바 유형별 최저임금 적용율을 살펴 보면 △사무보조 알바가 92.1%로 가장 높았다. 이어 △학원/교육 87.3% △일반매장 85.6% △브랜드매장 84.8%의 순이었다. 반면 PC방, 편의점 등 △여가/편의 계열 알바는 최저임금 적용율이 71.3%로 가장 낮게 나타났다.

한편 알바몬은 근로계약서 작성여부와 함께 최저임금 인지 여부에 따라 최저임금 적용율이 크게 다르게 나타났다고 지적했다. 조사 이전에 최저임금이 얼마인지를 알았는지에 따라 응답군을 나눠 분석한 결과 '최저임금이 얼마인지 알고 있었다'고 답한 1769명의 최저임금 미적용 비중은 14.1%였다. 반면 '알바몬 설문조사 이전에는 최저임금이 얼마인지 몰랐다'고 답한 169명(전체 응답자의 9%) 가운데 최저임금도 받지 못한 알바생들은 무려 43.8%로 약 3배에 달했다. 특히 이들 중 5.9%의 알바생들은 지난 해 최저임금인 8350원에도 못 미치는 급여를 받고 있었다.

hsk@fnnews.com 홍석근 기자

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스. 무단 전재-재배포 금지

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.