■'늦저녁의 버스킹' 펴낸 등단 57년 김종해 시인

죽음·후회·사랑·그리움 등

老시인 압축된 삶의 이야기

소설 형태인 詩說로 풀어내

"다 쏟아내 무엇을 써야 할지

어쩌면 마지막 시집 될지도"

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

“한평생 시인으로 살아온 나 자신을 드러내는 시를 노래처럼 불러보고 싶었습니다.”

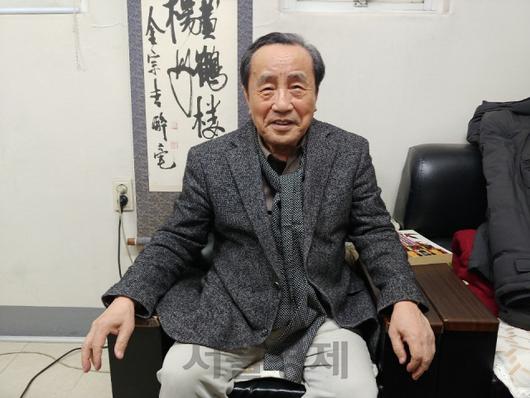

원로시인 김종해(78)가 최근 열두 번째 시집 ‘늦저녁의 버스킹’을 내놨다. 지난 2016년 전작 시집 ‘모두 허공이야’를 펴낸 이후 3년8개월 동안 차곡차곡 써내려간 시 61편에는 삶과 죽음, 이별에 대한 노(老)시인의 소회가 담담히 적혔다. 지난 13일 서울 마포구 신수동 문학세계사 사무실에서 만난 김 시인은 제목에 들어간 버스킹의 의미에 대해 “삶의 끝 무렵 사람의 몸은 온갖 감정과 영혼을 담은 ‘악기(樂器)’라는 사실을 깨달았다. 한평생 시로 맺혀 있던 나의 이야기를 노래하듯 썼다”고 소개했다.

김 시인은 인간으로서의 자신을 향한 시야를 시인으로서의 자신에게로 좁혀놨다. 표제시 ‘늦저녁의 버스킹’은 이런 시인의 내면적 세계를 드러내고 있다. ‘나뭇잎이 떨어지고 해지는 저녁/내 몸속의 악기를 모두 꺼내어 연주하리라/어둠 속의 비애여/아픔과 절망의 한 시절이여/나를 위해 내가 부르고 싶은 나의 노래/바람처럼 멀리 띄어 보내리라/’

그는 “이 버스킹은 나를 위해 내가 부르고 싶은 나의 노래로, 연주자도 관객도 나 자신”이라고 설명했다.

시집은 시속에 담긴 압축된 삶의 이야기를 소설 형태인 시설(詩說)로도 풀어냈다. 덕분에 누구나 읽기 쉽다. 그는 “시인은 시설 대신 시화(詩話)를 쓴다. 하지만 독자들에게 한 걸음 다가가기 위해서 시설을 택했다”면서 “시는 가급적 쉽게 써서 상대방에게 울림을 줄 수 있어야 한다. 노래처럼 시를 읽을 때도 좋은 시는 한번 읽고 덮어두는 것이 아니라 다음에 여러 번 꺼내 읽을 수 있어야 한다. 시간에 상관없이 전해지는 향유를 오랫동안 느끼고 싶다”고 말했다.

|

아내에 대한 애정을 노래한 ‘아내를 사랑하라’가 대표적이다. 현자의 조언으로 읽힐 성질의 것이 아니라 누구나 할 법한 조언을 담고 있다. ‘희수(喜壽)를 앞둔 노년의 나이/반려자 없이 혼자 살아가는 노년은 얼마나 슬픈가/아내가 죽어서 없는 것보다/아내가 살아 있는 삶이 나는 행복하다/아내와 함께하는 세상의 삶이 내게는 은혜롭다/’ 시에는 이 세상을 함께하는 아내를 사랑하는 법과 조언도 적혔다. ‘프로야구에 빠져 거실의 TV를 보다가도/아내가 좋아하는 드라마 방영시간이면 방을 옮겨라/주중엔 집안에 오래 머무르지 말며/없는 듯 지내고, 소리 내지 말자/’ 그는 “누구든 아내와 함께하는 사람이라면 이 시를 손수 옮겨 적은 종이를 벽에 붙여두고 반복해서 읽고 되새기라”고 권했다.

시집에서는 인간의 죽음과 이별, 그리움에 대해 명상하는 시인과도 만날 수 있다. ‘아우의 페르시아행’은 친동생인 고(故) 김종철 시인이 작고하기 전 마지막 모습에 대한 이야기다. ‘인사동 이모집 불빛은 캄캄하다/술 한 잔 입에 대지 않고 아우는 조용하다/아우 뒤에서 완강하게 암(癌)은 버틴다/늦은 밤 크고 푸른 별 하나가 흔들린다/푸른 별 하나가 위험하다/나는 스마트폰을 꺼내어 하늘을 향해 셔터를 누른다/하늘에 있던 슬픔 하나가 비로소 내 몸속으로 깊숙이 뛰어든다/’

그는 “동생과 헤어져 집으로 오는 광화문 하늘길에 별이 손짓하는 것 같았다. 유난히 별 하나가 반짝였다. 그래서 사진을 찍어뒀다. 그게 아마 동생의 별이었던 것 같다”고 회고했다.

과거에 대한 반성, 후회, 이별, 사랑과 그리움까지 시인으로서 살아온 지난 57년간의 추억을 한 권에 오롯이 쏟아낸 만큼 시인에게는 이번 시집이 각별한 의미를 갖는다. “지난 1963년 등단 이후 한 달에 2편씩 평생 시를 써왔지만 이 시집을 쓴 뒤로 지난 3개월 동안 한 편의 시도 못 썼다. 다 털어놓고 나니 앞으로 무엇을 써야 할지 모르겠다. 어쩌면 마지막 시집이 될 수도 있겠다.”

/최성욱기자 secret@sedaily.com

[ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지]

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.