|

25일 오후 서울 동대문패션시장 인근의 대형 의류 쇼핑몰 `맥스타일` 내부 모습. 폐업이 속출하면서 빈 채로 방치된 점포가 즐비하다. [한주형 기자] |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

"동대문을 이대로 두면 한국 의류 시장의 뿌리가 사라질 겁니다."

매일경제신문이 최근 동타트업 대표들을 만난 건 서울 동대문이라는 복합공간에서 전 세계를 상대로 한 패션 스타트업의 탄생 가능성을 듣고 싶었기 때문이다.

정부는 지난 4월 24시간 옷 맞춤 제작 서비스인 '위드인24'를 도입하는 등 동대문 패션 시장에 정보통신기술(ICT)을 입혀 동대문 시장을 살리겠다는 대책을 내놨다. 박원순 서울시장은 "동대문을 세계 패션의 중심지로 만들겠다"며 "(ICT를 통하면) 사하라 사막이나 에베레스트에 사는 사람도 동대문의 고객으로 만들 수 있을 것"이라고 말하기도 했다.

그러나 30대 패션 스타트업 창업자 3명은 "지금의 동대문은 위기"라는 경고를 내놓는다.

이들은 "동대문에서 스타트업을 하겠다는 청년이 있다면 말리고 싶다"고 입을 모았다. 또 한국 의류 시장을 이대로 두면 중국에 먹힐 것이 뻔하다고 했다.

|

동대문시장을 근간으로 한 스타트업을 이끄는 정연미 패브릭타임 대표, 김동진 이스트엔드 대표, 최윤내 옷딜 대표(왼쪽부터)가 서울 중구 동대문디자인플라자 앞에서 `동타트업`의 미래에 대해 이야기하고 있다. [김재훈 기자] |

매일경제는 동대문 패션 시장 스타트업 최고경영자(CEO) 3명을 만나 한국 의류 시장의 현실을 들어봤다. 온라인 의류 퍼블리싱 스타트업 '이스트엔드'의 김동진 대표, 온라인 원단 수출 플랫폼을 만든 '패브릭타임'의 정연미 대표, 온라인 의류 큐레이션 서비스 '옷딜'의 최윤내 대표(가나다순)가 그들이다. 이들은 농업이 글로벌 경쟁에 노출되면서 힘들어졌던 것처럼, 지금 한국 의류 시장도 위기와 딜레마에 처해 있다고 진단했다.

김 대표는 "동대문에서 처음 나온 옷을 중국이 베끼고, 한국 사람들이 중국 광저우에서 이 옷을 사 동대문에서 되파는 일이 연출되고 있다"고 말했다. 최 대표는 "소비자가 가격만 보고 제품을 선택하기 때문에 결국 품질이 나쁜 중국산 제품만 시장에 남게 된 것이 동대문의 현실"이라고 말했다.

정 대표는 "한국이 아직 경쟁력을 갖고 있는 원단마저도 단가 차이 때문에 광저우 시장에서 한국 원단을 베껴 만든 제품이 동대문에서 팔린다"고 말했다.

불과 10년 전만 해도 동대문 시장은 동아시아 패션 시장의 중심이었다.

김 대표는 "(3년 전) 스타트업을 시작할 때만 해도 동대문은 매력적인 시장이었다"며 "책상에 '리얼 이코노미(Real Economy)'라고 써 놓고 매일 새벽에 움직이는 상인들을 보며 '이게 시장이구나'라고 속으로 외쳤던 기억이 난다"고 했다. 최 대표는 "불과 몇 년 전만 해도 낮에 아무리 힘들어도 밤에 동대문 시장에 가면 새로 시작한다는 마음이 들었다"고 했다.

하지만 동대문 시장의 활기는 사라졌다. 제조 기능이 급격히 붕괴됐기 때문이다. 사드(THAAD·고고도미사일방어체계) 보복 사태 여파로 중국 상인들은 동대문 대신 광저우 옷 도매 시장으로 발길을 돌렸다. 동대문보다 훨씬 싼 제품이 광저우에 있다는 것을 알게 된 상인들은 더 이상 동대문을 찾지 않는다.

그러던 와중에 최저임금 인상으로 인건비까지 올랐다. 공임이 오르면서 일부 공장주가 공장 문을 닫았다. 김 대표는 "동대문 상인들은 외형적으로 작은 가게를 운영하는 것처럼 보이지만 실제로는 수십억 원대 재력가가 많다"며 "이들은 생계를 걱정하지 않아도 되기 때문에 인건비가 상승하면 그냥 가게 문을 닫아버리는 게 현실"이라고 전했다.

광저우 도매 시장 저가 제품의 공습과 국내 인건비 상승, 상인·공장주들의 폐업이 겹치면서 동대문 위상이 급격히 무너지고 있다.

과거에 아이디어만 들고 오면 원단과 봉제까지 원스톱으로 모든 것을 해결할 수 있었던 '올인원 패션 패키지 플랫폼'으로서의 기능을 동대문이 더 이상 하지 못하게 된 것이다.

문제는 여기서 그치지 않는다. 김 대표는 "이런 상황을 제대로 아는 사람이 없다"고 말했다. 통계로는 동대문의 붕괴가 드러나지 않는다는 의미다.

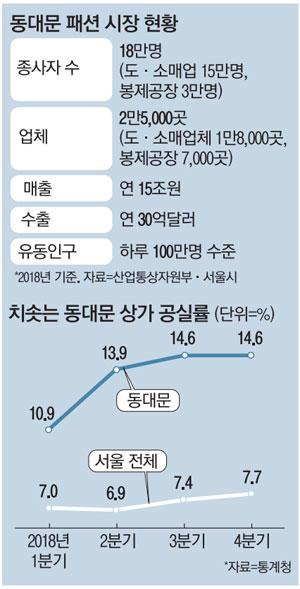

김 대표는 "동대문은 현금 거래 위주 시장인데, 최근 몇 년 새 현금 거래가 대폭 줄었지만 통계에는 잘 잡히지 않는다"며 "이곳에서는 최근 3년간 시장 규모가 15% 정도 축소됐을 것으로 추정하는데, 섬유산업연합회 발표 지표를 보면 한국 패션 시장 규모는 오히려 성장하고 있다"고 지적했다.

|

또 김 대표는 "통계청에 따르면 2017년을 기준으로 한국 의류 시장 규모가 65조원이지만 현금 거래를 포함하면 80조~90조원으로 추정된다"고 했다. 실제로 통계청이 전국 사업체 10만5000곳을 일일이 면접해 전수조사한 '도·소매업 조사'에 따르면 우리나라 의류업 사업자는 18만8000곳, 종사자는 40만명에 이른다. 이들이 2016년 올린 매출액은 79조7900억원에 달한다.

정책당국이 동대문의 현실을 제대로 파악하지 못하고 있다는 것이 스타트업 CEO들의 시선이다. 김 대표는 "중국은 위챗과 같은 모바일 솔루션으로 모든 거래 정보를 상세히 파악할 수 있다"며 "현황 파악이 가능한 만큼 적절한 대응도 가능하다"고 말했다. 반면 한국은 실태 파악부터 막힌 상태라는 것.

김 대표는 "우리보다 20년 정도 의류 시장 발달이 빨랐던 일본이 지금 어떻게 됐는지를 보라"고 했다. 그에 따르면 일본에서는 한국 동대문에서 생산된 보세 제품들이 한국 가격의 5~6배까지 비싸게 팔린다. 한국의 동대문과 같은 인프라스트럭처를 잃은 대가로 소비자들이 비싼 옷값을 감당하고 있다는 것이다.

정 대표는 "ICT만 엮는다고 모든 것이 잘되는 것은 아니다"며 "지금 동대문 패션산업은 근본부터 위기에 처해 있다는 사실을 인지해야 한다"고 말했다.

이들은 원단-봉제-디자인-판매까지 이어지는 동대문의 원스톱 생태계를 살리기 위해서는 동대문 생태계에 대한 적절한 이해가 필요하다고 말했다.

정 대표는 "동대문에서 스타트업을 만들며 정부 지원사업을 여러 개 알아봤지만, 대부분 인건비 지원 정도에 그치는 사업이었다"며 "의류산업을 실제로 살리고 문제를 해결하려는 사업이 필요하다"고 말했다. 최 대표는 "패션 시장에 대한 가치를 봐줬으면 한다"며 "겉으로만 보면 잘되는 것 같지만 속으로는 구조적 위기를 안고 있다"고 말했다.

김 대표는 "지금은 국내 의류제조사들이 시장을 급격히 떠나며 중국산 옷이 국내에 유통되고 있고, 소비자들은 이런 싼 옷을 산 뒤 후회하는 구조"라며 "원단, 봉제 등 동대문의 근간이 되는 인프라에 대한 지원을 통해 이들이 중국을 이길 수 있는 경쟁력을 갖출 시간을 줘야 한다"고 강조했다.

[신현규 기자 / 이윤재 기자]

[ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.