|

안소정 '온천 명인이 되었습니다' 저자 |

"혹시 큐레이터세요?" 미술관에서 일하면 종종 받는 질문이다. 추측과 달리 나는 홍보 담당으로, 전시를 널리 알리는 일을 한다. 관람객을 대상으로 여는 전시 감상 프로그램도 그중 하나다. 혹자는 '예술은 그냥 느끼면 되는 것'이라고 한다지만, 도무지 어떻게 느낄지 모르겠는 당혹감을 누구보다 잘 알고 있기에 가장 신경 쓰는 일이기도 하다. 심오한 뜻을 전하는 게 쉽지는 않아도 작품과 사람을 잇는 보람이 크다. 진지한 태도로 감상에 참여하거나, 열린 마음으로 작품과 교감하는 이를 만나면 더없이 즐겁고 기쁘다.

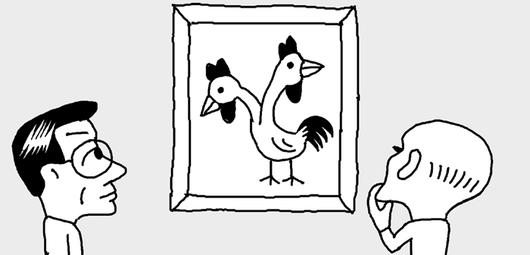

그중 잊히지 않는 일화가 있다. 공장식 축산의 문제점을 다룬 설치 작품이 있었다. 작품의 하이라이트는 생태계 파괴로 목과 머리가 두 개로 변해버린 기형 닭 오브제였다. 해설할 때면 닭을 가리키며 이렇게 말하곤 했다. "동물이 건강하게 살아가려면 어떻게 해야 할지 생각해봅시다." 작가의 메시지를 전해야 한다는 의무감 때문에 설명은 짐짓 비장해지곤 했다. 대부분은 고개를 끄덕였고, 때론 함께 이슈에 대해 논하기도 했으므로 그게 정답이라 여겼다.

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

그런데 전시가 끝난 뒤, 어린이용 감상 활동 응모지 더미에서 전혀 예상치 못한 문장을 발견했다. '치킨을 한 마리 시켰는데 목이 두 개라 좋겠네요.' 힘을 꼭 주어 삐뚤빼뚤 쓴 글씨 앞에서 모두가 웃음을 터뜨렸다. 주제와는 동떨어진 내용이었지만, 닭을 보고서 자연스레 먹을 걸 떠올린 순진무구함이 사랑스러웠다. 무엇보다 정해진 답에 굴하지 않고 자기 생각을 당당하게 적은 용기가 반짝였다. 덕분에 잊고 있었던 당연한 명제를 떠올렸다. 작품은 하나라도 답은 수만 개가 될 수 있다는 것. 예술 앞에서는 각자 느끼는 바가 정답이니까 말이다. 결국 우리는 멋진 소감을 들려준 아이에게 상을 주었다. 앞으로도 자신만의 눈으로 거침없이 세상을 바라보길 바라며.

[안소정 '온천 명인이 되었습니다' 저자]

- Copyrights ⓒ 조선일보 & chosun.com, 무단 전재 및 재배포 금지 -

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.