[뉴스 따라잡기]

1901년부터 유기동물 보호소 운영

안락사 대신 90% 새로운 주인 찾아

개 키우려면 자격증 따고 세금 내야

|

동물보호소에 있는 유기견이 창살 사이로 바깥을 내다보고 있다. [AP=연합뉴스] |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

우리와 다르게 유기동물을 죽이지 않는 나라도 있습니다. 바로 독일입니다. 독일에선 동물복지 법령에 따라 의학적으로 치료 불가능한 병에 걸린 동물이 아닌 이상 안락사를 시키지 않습니다. 구조된 유기동물이 7~10일 후 안락사하는 일이 벌어지지 않는 거죠. 그럼 독일에선 유기동물들을 어떻게 관리하고 있을까요.

축구장 22개 크기의 유기동물보호소

|

독일 베를린에 위치한 유기동물 보호소 '티어하임 베를린'의 모습. 이 시설은 2001년 완공된 것으로 유럽 최대 규모인 축구장 22개 크기다. 현재 직원 140여명이 동물 1000여마리를 보호하고 있다. [EPA=연합뉴스] |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

독일엔 ‘동물의 집’이라는 뜻의 유기동물 보호소 티어하임(Tierheim)이 있습니다. 독일에선 1841년 전세계 최초 동물단체인 ‘동물학대방지연합’이 생겼고 이 단체는 1901년 베를린에 동물보호소 티어하임을 설립했습니다. 동물학대방지연합은 독일동물복지협회로 발전해 현재 이들과 연계된 보호소는 독일 전역에 약 700곳에 이릅니다.

그중에서도 베를린의 티어하임은 유럽 최대 규모로 축구장 22개의 크기에 달합니다. 이곳엔 현재 고양이 300여 마리, 개 240여 마리, 새 200여 마리, 그 외 햄스터와 토끼 등 총 1400여 마리가 새로운 주인을 만나길 기다리고 있습니다. 한 해 운영비만 800만 유로(약 102억 원)에 이릅니다. 지자체의 지원과 후원을 통해 운영되는데, 티어하임엔 개인이 특정 동물과 결연을 통해 후원할 수 있는 시스템도 있습니다.

|

1901년 설립된 독일 베를린의 첫 유기동물 보호소의 모습. 강아지, 고양이 뿐 아니라 갈 곳 없는 새와 가축들도 보호한다.[사진 Tierheim Berlin 홈페이지] |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

반려인은 자격증 따고 세금도 내야

|

견종 '스패니쉬 워터 독'의 모습. 독일에선 이 견종을 키우는 한 반려인이 강아지세(dog tax)를 내지 않기 위해 자신의 강아지를 양이라고 주장하는 소동이 있었다. [로이터=연합뉴스] |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

사실 이 강아지세는 19세기 광견병 전염을 막기 위한 개체수 제한 용도로 만들었습니다. 하지만 현대로 넘어오면서 반려동물에 대한 책임과 의무를 강조하기 위한 수단으로 자리 잡았습니다. 독일 이웃나라인 네덜란드 역시 강아지세를 부과하고 있는데요. 네덜란드 헤이그에선 1년에 강아지 한 마리당 120유로(15만원)를 세금으로 내야합니다.

|

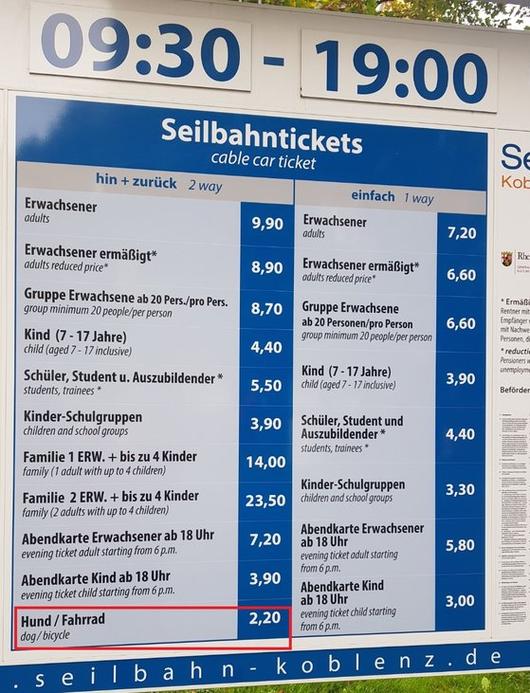

케이블카 요금 안내판에도 강아지 요금이 별도로 적혀있다. 김지아 기자 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

실제로는 대부분 강아지세를 꼬박 꼬박 내는 편이랍니다. 더 로컬에 따르면 수도 베를린에서만 한해 강아지세로 걷히는 세금이 1100만유로(140억 원)입니다. 세금뿐 아니라 독일에선 반려견이 버스를 함께 탈 때는 사람 버스비의 절반 정도의 버스비도 내고 있습니다. 그만큼 반려견을 사람 못지 않은 존재로 생각하고 견주에게 엄격한 책임을 부과하는 거죠.

동물보호법, 알고보니 히틀러가 만들어

유기동물을 줄이는 일, 나아가 안락사를 행하지 않는 일은 윤리적 호소만으론 이뤄지지 않습니다. 동물권에 대한 관심과 법적인 제도, 재정적 지원이 고루 갖춰질 때 현실화될 수 있습니다. 독일의 사례는 해마다 유기동물 10만 마리가 발생하고, 이중 20%가 안락사에 처해지는 한국에 시사하는 바가 큽니다.

김지아 기자 kim.jia@joongang.co.kr

▶ 중앙일보 '홈페이지' / '페이스북' 친구추가

▶ 이슈를 쉽게 정리해주는 '썰리'

ⓒ중앙일보(https://joongang.co.kr), 무단 전재 및 재배포 금지

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.