일자리 지원 심사원 10여 명 폭로

“고용부, 예산 집행률 올리려 닦달

기업에 하루 100통 전화 80번 거절

신청 안 해도 돈 주고 준 곳 또 주고

정말 이래도 뒤탈 없을까 걱정”

|

김동연 전 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 지난해 1월 2일 서울 영등포구 근로복지공단 서울남부지사를 방문해 일자리 안정자금 실태 점검을 하고 있다. [뉴스1] |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

“됐어요. 바쁘니까 끊어요."

오늘만 80번은 거절당한 것 같다. 온종일 신청을 받은 건 5건. 실적표를 작성하는 손이 떨린다. 오늘도 야근해야 하나. 이젠 내가 행정직인지, 콜센터 직원인지, 영업사원인지 분간이 가지 않는다.

나는 일자리 지원 심사원이다. 근로복지공단에서 기본급 월 159만원, 하루 식대 6300원을 받는다. 계약 기간이 1년, 아니 364일인 계약직이다. 일자리 안정자금 접수를 하고 심사·지급하는 일을 한다. 처음엔 ‘최저임금 해결사’란 자긍심이 있었다.

|

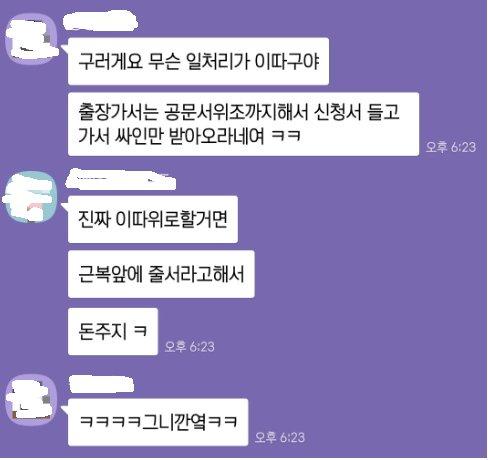

일자리 지원 심사원들의 SNS 대화방. 신변 보호를 위해 이름과 일부 내용은 가렸다. |

겨울로 접어들면서 실적 압박은 더 심해졌다. 정규직 팀장들이 고용노동부에서 매일 집행 실적을 점검한다며 심사원들을 닦달했다. 아침마다 신청 독려 전화 리스트가 할당됐다. 하루 50~100통씩 전화를 했다. 야근, 휴일근무, 출장도 이어졌다. 어제 지침은 안정자금을 신청하지 않은 사업장도 지원하는 것이었다. 집행률 목표치를 위해 지원하는 것이나 다름없었다. “왜 신청도 안 했는데 돈을 보냈느냐”는 항의를 받는 건 우리 심사원들의 몫이 됐다.

|

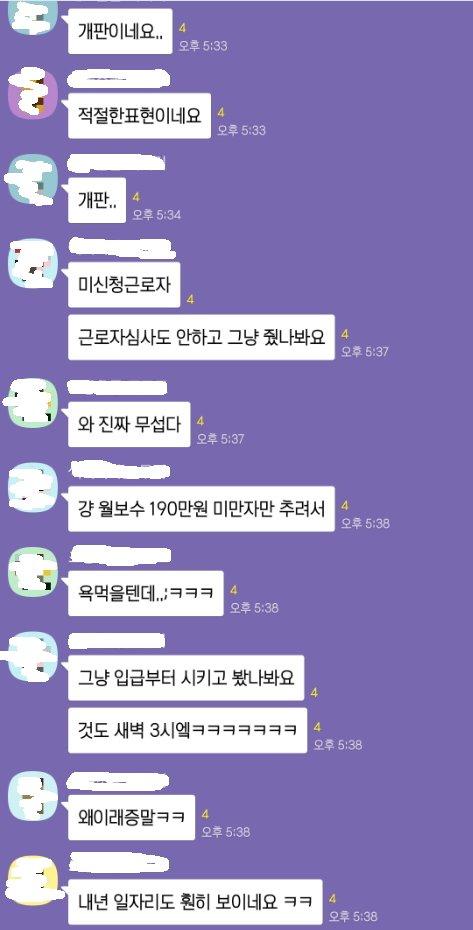

일자리 지원 심사원들은 미신청 지원 근로자에 대한 일자리 안정자금 지급에 문제가 많았다고 지적한다. |

정말 이래도 뒤탈이 없을까. 1인 시위라도 하고 싶은 심정이다.(※심사원 토로 재구성)

|

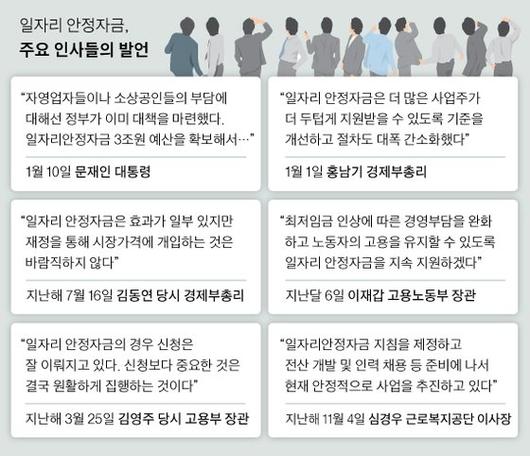

그래픽=김주원 기자 zoom@joongang.co.kr |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

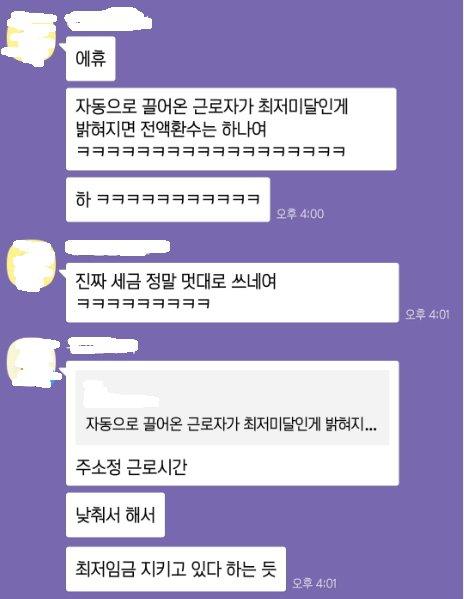

일자리 안정자금은 최저임금 인상(16.4%)에 따른 부작용을 막기 위해 만든 한시적 예산이다. 정부가 세금으로 인건비 일부(지난해 기준으로 1인당 최대 월 13만원)를 사업주에게 직접 지원한다. 지난해 예산은 2조9708억원, 올해는 2조8188억원이 책정됐다.

심사원들은 정부가 ‘최저임금 해결사’라고 홍보해 온 일자리 안정자금의 산증인이다. 이들 중 일부는 이제 “일자리 안정자금이 얼마나 허술하고 무리하게 집행됐는지 실상을 알리고 싶었다”고 말한다. 선한 의도로 만들어진 제도가 현장에선 뒤틀려 집행된 걸 목격했기 때문이라고 했다.

|

일자리 지원 심사원들은 일자리 안정자금 지원 시스템에 허점이 많다고 입을 모았다. |

그런데 지난 14일 고용노동부는 지난해 일자리 안정자금 최종 집행률이 84.5%(2조5136억원)라고 밝혔다. 한 달 새 25%포인트(7699억원) 급등했다. 이 자금의 최종 지급일은 지난달 26일이었다. 같은 달 11일 기준 집행률이 70%에 미치지 못했던 점을 고려하면 막판 보름 사이에 집중적으로 지원금이 나갔다는 얘기다. 한 심사원은 “막판 집행률을 높이기 위해 일단 지급하고 보자는 식으로 업무가 진행됐다”고 말했다.

지원 조건만 맞으면 신청하지도 않은 사업장에 돈을 지급했고, 받기 싫으면 사업주가 거부 의사를 서면으로 제출토록 했다. 지원금을 소급 지급하는 대상을 늘렸고 고용노동부는 신청 마감일(12월 14일) 기준도 철회했다.

지급 규정이 자꾸 바뀌면서 업무 현장은 혼선을 빚었다. 지원시스템에도 허점이 많았다. 한 지사에서는 안정자금을 지원할 수 없는 사업주의 직계존비속에게 지급됐다가 오히려 사업주가 “가족인데 왜 지원금을 주느냐”고 항의하는 일이 있었다.

|

그래픽=김주원 기자 zoom@joongang.co.kr |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

근로자가 퇴사했는데 사업주가 보험 상실 신고를 하지 않아 지원금이 몇 달 동안 계속 지급된 사례도 있다. 전산 오류나 업무 착오로 공동주택에 이중으로 지원금이 지급되고, 월평균 급여가 190만원을 넘는 근로자에게도 지원된 경우가 있다.

한 심사원은 “나랏돈을 이렇게 써도 되는지 분개하는 심사원이 한둘이 아니었다”며 “국회든 감사원이든 조사·감사를 하면 일자리 안정자금의 민낯이 드러날 것”이라고 말했다.

이에 대해 사석중 근로복지공단 일자리안정지원단장은 “안정자금은 신청한 달 이전까지 소급해 지원하기 때문에 연말로 갈수록 지원액이 늘어나는 구조”라며 “좀 더 많은 영세 사업장을 도와주기 위해 적극적인 행정이 오해를 산 것 같다”고 말했다.

탐사보도팀=김태윤·최현주·문현경 기자 pin21@joongang.co.kr

▶ 중앙일보 '홈페이지' / '페이스북' 친구추가

▶ 이슈를 쉽게 정리해주는 '썰리'

ⓒ중앙일보(https://joongang.co.kr), 무단 전재 및 재배포 금지

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.