■佛 대국민담화서 사실상 굴복

내년부터 월 100유로 올리고

초과근무수당에 비과세 조치

사회보장기여금 인상도 철회

'노란 조끼' 요구 대거 수용했지만

부유세 원상복귀는 단호히 거절

시위대 "근본적 변화 없어" 반발

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

|

“많은 분노가 있었다는 점을 잊지 않겠다. 책임을 통감한다.”

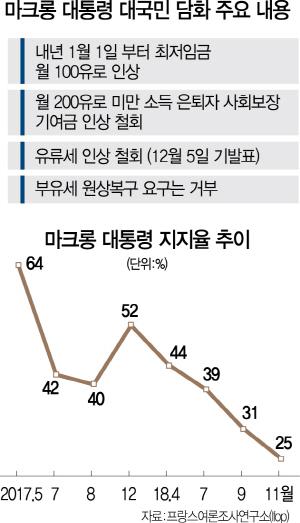

취임 이후 줄곧 ‘제왕적’ 국정운영 행보를 보여온 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 ‘노란 조끼’ 시위로 분출된 국민들의 분노 앞에 결국 고개를 숙였다. 한 달 동안 이어진 시위가 자신에 대한 사퇴 요구로 번지며 정국을 뒤흔들자 마크롱 대통령은 그동안 반대해온 최저임금 인상 카드까지 내밀면서 국면 전환에 나섰다. 다만 그에게 ‘부자의 대통령’이라는 오명을 안겨준 부유세 부활을 끝내 거부한 ‘양보’가 민심을 수습하기에는 역부족이라는 관측이 적지 않다.

10일(현지시간) 오후8시 파리 엘리제궁에서 대국민담화 발표를 위해 카메라 앞에 선 마크롱 대통령은 “(최근 사태에 대해) 책임을 통감한다”며 고개부터 숙였다. 취임 1년7개월 만에 최대의 정치적 위기를 맞은 그는 13여분간 이어진 대국민담화에서 “사회·경제적으로 긴급한 상황(emergency)”이라며 “폭력은 용인할 수 없지만 분노와 함께 표출된 국민의 요구는 대부분 합법적이었다”고 말해 자신의 과오를 시인했다.

유류세 인상 반대로 시작된 노란 조끼 시위가 발발한 지 약 한 달 만에 국민 앞에 선 마크롱 대통령은 이날 성난 민심을 잠재우기 위해 내년 1월부터 근로자 최저임금 월 100유로(약 12만8,000원) 인상 등의 대책을 내놓았다. 현재 프랑스의 세후 최저임금은 월 1,165유로(약 150만원) 정도다. 마크롱 정권은 그동안 최저임금 인상이 일자리 창출이 아니라 감소를 초래할 수 있다며 반대 입장을 고수해왔으나 그는 이날 담화에서 “우리는 일을 통해 존엄하게 살 수 있는 프랑스를 원한다”며 인상 방침을 밝혔다. 시간외근무에 따른 임금지급분에도 세금을 매기지 않기로 했다. 그는 “(이 같은 조치에 따른) 기업들의 추가 비용 부담은 없을 것”이라고 강조했다. 월 2,000유로(약 256만원) 미만을 버는 은퇴자에게 부과되는 사회보장기여금(CSG) 인상도 철회하기로 했다. 프랑스 정부는 내년 1월부터 은퇴자가 내야 하는 CSG를 1.7% 올릴 예정이었다. 마크롱 대통령은 대기업들이 사회보장에 더 기여하도록 독려하기 위해 다음주께 재계 인사들과 만나 대책을 논의하겠다고도 했다. 우선 그는 “여력이 있는 기업은 연말에 비과세 보너스를 제공하라”고 요구했다.

노란 조끼 시위대의 요구를 상당수 수용하는 듯한 대책이지만 마크롱 대통령은 ‘부유세’의 원상복귀만은 단호히 거부했다. 그는 취임 초부터 국가발전을 명목으로 노동시장 유연화 등을 주내용으로 한 친기업정책을 펴왔다. 투자 촉진을 명분으로 기존 ‘부유세’를 부동산자산세(IFI)로 축소 개편한 것 역시 이 같은 정책의 일환이다. 지난 7월 상하원 합동연설 당시 마크롱 대통령은 “기업을 돕는 정책은 부자를 위한 것이 아니라 국가를 위한 것”이라며 자신을 향한 비판을 반박하기도 했다. 마크롱 대통령은 이날 대국민담화에서도 “‘부유세’에서만큼은 후퇴가 없을 것”이라며 “여기서 뒤로 물러나면 일자리 창출에 악영향을 끼치고 프랑스는 약해질 것”이라고 강조했다.

대통령의 대국민담화에 대한 반응은 뜨뜻미지근했다. AP통신은 “종합적으로 봤을 때 마크롱 대통령의 이번 담화에 근본적인 변화는 전혀 없었고 그저 그의 비전을 고수한 격”이었다고 평했다. 노란 조끼 시위대의 대변인 역할을 맡은 뱅자맹 코시는 “정치적 방향에서의 변화라기보다 일종의 예산조정”이라며 “프랑스인이 원하는 것과 일치하지 않는다”고 했다.

마크롱 대통령이 내놓은 조치를 실행하는 데 드는 비용도 문제다. AFP통신은 “80억~100억유로(약 10조~12조원)에 달하는 비용이 들 것으로 전망된다”며 “이는 경제성장을 더욱 더디게 하고 지금도 높은 실업률을 더욱 끌어올릴 것”이라고 지적했다. /김민정기자 jeong@sedaily.com

[ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지]

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.